- 2025年5月24日

【2025年版】初心者も安心!無料AI画像生成10選+使い方ガイド

「え、これ本当に無料で作ったの?」SNSでそんなコメントが飛び交うたび、私はちょっと得意げな気分になるんです。で……

「AI広告って、正直よくわからないんだよね」

そう感じたこと、ありませんか?

最近では“生成AIでバナーやコピーを自動作成!”なんて話題があふれてますが、実際のところ、何がすごくて何が危ないのか。

中小企業の経営者や広告担当者にとっては、「本当にうちでも使えるの?」「炎上とか大丈夫?」という不安が先に立ちますよね。

私自身、はじめは半信半疑でした。

でも、実際にAIでLPや広告素材を作り、AIで運用・分析まで行った結果、クライアントのROASは1600%を突破。CPAも400円まで下がりました。

そこから「AI広告のリアルな使いどころ」が見えてきたんです。

この記事では、そんな実体験をもとに

・AI広告ってなに?

・メリットとリスクのリアル

・中小企業でも導入できるの?

・失敗しないためのコツとは?

といった疑問に、できるだけ“現場目線”で答えていきます。

もし今、「AI広告が気になってるけど、踏み出せない」そんなあなたにこそ、読んでほしい内容です。

AI広告と聞くと、なんだか一気にハードルが上がった気がしませんか?

でも、実はそんなに難しくありません。

ざっくり言えば、「広告の作成や運用にAIを活用すること」です。

そして今、広告業界で使われているAIには大きく分けて2つのタイプがあります。

従来からあるAIは、主に「データ分析」や「広告配信の最適化」に使われてきました。

たとえば、クリック率が高いバナーを自動で判別したり、ユーザーの過去行動から配信タイミングを最適化したり。

「リスティング広告の自動入札」や「A/Bテストの高速回転」など、手間と時間を大幅に削減してくれます。

一方、ここ最近で急激に注目されているのが“生成系AI”。

これは、文章・画像・動画などのコンテンツそのものを作り出すAIです。

たとえば

・広告バナーを自動でデザイン

・ランディングページの文章を自動で執筆

・商品コピーをAIが作成

・動画広告までAIで構成・編集

実際に私が関わった案件では、AIでLPを作成し、広告クリエイティブも一貫して自動生成。

その上でAIによる分析まで取り入れたところ、ROASが1600%に。

まさに「作って回して改善する」一連の流れをAIが担ってくれました。

今や、広告におけるAIの役割は“分析”から“制作”まで広がっています。

そしてそれは、大手だけのものではなく、中小企業にも手が届くところまで来ているんです。

AI広告の最大のメリット、それは「人がやっていた面倒な作業を、圧倒的なスピードと正確さで代行してくれる」ことです。

それも、“予測と生成”の両面で、です。

私の現場でも、AIを取り入れたことで、広告制作の手間が1/3以下に。

人間なら半日かかる作業を、AIなら数分でこなしてしまいます。

では、具体的にどんなことができるのか?

大きく6つのポイントに分けて紹介します。

AIはユーザーの行動データを常に学習・分析し、「どの時間帯に出すと効果が出るか?」「どの媒体に集中すべきか?」といった配信最適化を自動でやってくれます。

たとえば、予算が少ない時間帯に無駄な出稿をせず、反応が高いタイミングだけに集中させるなど、“人間だと後回しにしがちな細かい調整”を一括でやってくれるのが本当に便利。

実際、月に1回しか見直していなかった配信設計が、今では“毎日改善されている”状態になっています。

「AIって成果出るの?」とよく聞かれますが、実際に使ってみると、クリック率やコンバージョン率が明確に上がってきます。

特に注目したいのは、AIが“勝ちパターン”を自動学習し、徐々に改善してくれる点。

たとえばバナーAとBでテストした結果、Bの方がCVRが良かったら、その傾向をもとに“Bの改良版”を提案してくれる。

このPDCAが“超高速”で回るおかげで、私のクライアントではCPAが一気に400円台まで下がりました。

つまり、試行錯誤にかけていたコストと時間が、劇的に減ったというわけです。

これまでデザイナーやコピーライターに依頼していた「画像バナー」「キャッチコピー」「LP文章」などが、AIだけで一通り作れてしまう。

しかも、A/Bパターンも複数生成してくれるので、最初からテストに強い設計になっているんですよね。

たとえば、同じ商品でも「若年層向け」「中年向け」「女性ターゲット」など、属性に応じた表現をAIが出し分けてくれる。

“パーソナライズ広告”という言葉が、ようやく現実のものになったと感じます。

AIは年齢・性別・地域だけでなく、検索履歴や閲覧傾向、クリック頻度など、膨大なデータをもとに「今この人は買いそうかどうか」を判定してくれます。

たとえば、商品ページを3回見ているけどカートには入れていない人にだけ、「期間限定クーポン付き広告」を出す…みたいな細かい制御が、ほぼ自動で実現します。

人力では到底カバーしきれない“動的な配信設計”が可能になるのは、まさにAIならではの力です。

AI広告ツールの多くには、クリック数・CV数・費用対効果などを自動でグラフ化してくれる機能が備わっています。

それだけなら普通ですが、最近のツールは「なぜ数値が変動したか?」まで“言語化”してくれるものが出てきています。

たとえば、「広告AのCTRが低下した原因は、表示回数が夜間に集中していたから。次回は配信時間を調整すべき」といった具体的な示唆が得られる。

つまり、“数字を読む手間”が減り、“改善点がすぐ行動に変えられる”という最大の効率化が得られるんです。

私の現場では、これまで3人がかりで回していた広告制作と運用が、AIツール導入後は1人+AIで回るようになりました。

当然、全体の人件費や制作コストは下がりますし、何より“人間は判断や戦略に集中できる”環境が整うんですよね。

しかも、AIが対応できる範囲は今後ますます広がると言われており、「少人数でもクオリティ高く広告を打てる時代」が加速していると実感しています。

この6つのポイントが“1つでも響いた”なら、あなたの事業にもAI広告の可能性は十分あります。

次は、その「導入リアル」を見ていきましょう。

「うちは小規模だから、AI広告なんて無理だよ…」

そう思っている人、意外と多いんですよね。

でも実際には、AI広告って大企業だけのものじゃないんです。

むしろ、人手や予算が限られている中小企業こそ、導入する価値があると私は思っています。

たとえば、私が支援した中小規模のクライアントでは、

この流れを構築した結果、ROASは1600%、CPAは400円まで改善しました。

しかも、これを支えていたのは社員2名とAIツールだけ。

つまり、「少人数・低予算」でも十分に成果を出せる仕組みが作れたということです。

ただし、「導入すればうまくいく」わけではありません。

多くの中小企業でつまずくのが、以下のポイントです:

これ、全部“あるある”です。

でも裏を返せば、「これらをクリアできれば成功する」ということ。

「よし、ウチもAI広告を導入しよう!」と思ったときに大切なのは、段階的に進めることです。

いきなり全部をAI化しようとすると、かえって失敗しやすくなります。

私が実際に支援している現場でも、以下の“6ステップ”を踏むことで、スムーズな導入と安定した運用ができるようになりました。

まずは「何のためにAI広告を使うのか」をはっきりさせる。

たとえば

いきなり“全部AIに任せる”のではなく、「どこからAIに任せるか」を決めましょう。

例えば、最初は「コピー生成だけ」や「レポート作成だけ」など、“部分導入”から始めるのが安心です。

ツール選びで失敗する企業、多いです。

後ほど詳しく解説しますが、「予算」「連携性」「操作性」「サポート体制」を見て、自社にフィットするかを見極めましょう。

無料トライアル期間をうまく使って比較検討するのもおすすめです。

いきなり全配信にAIを使うのではなく、1つの案件や1つの広告セットだけで試してみる。

その結果を分析し、「この運用ならいける」と確信が持ててから全体展開へ。

このステップを飛ばすと、痛い目にあう確率がグッと上がります。

ツールを入れても“使える人がいない”と意味がありません。

担当者に使い方を学ばせたり、簡易マニュアルを作るだけでも運用の安定度がまるで違います。

「本当にAI広告で効果が出たのか?」を検証するには、導入前のパフォーマンスデータを取っておくことが不可欠。

これをやっておくと、改善幅が見えやすく、社内でも評価されやすいです。

この6ステップさえ押さえておけば、導入の失敗はかなり防げます。

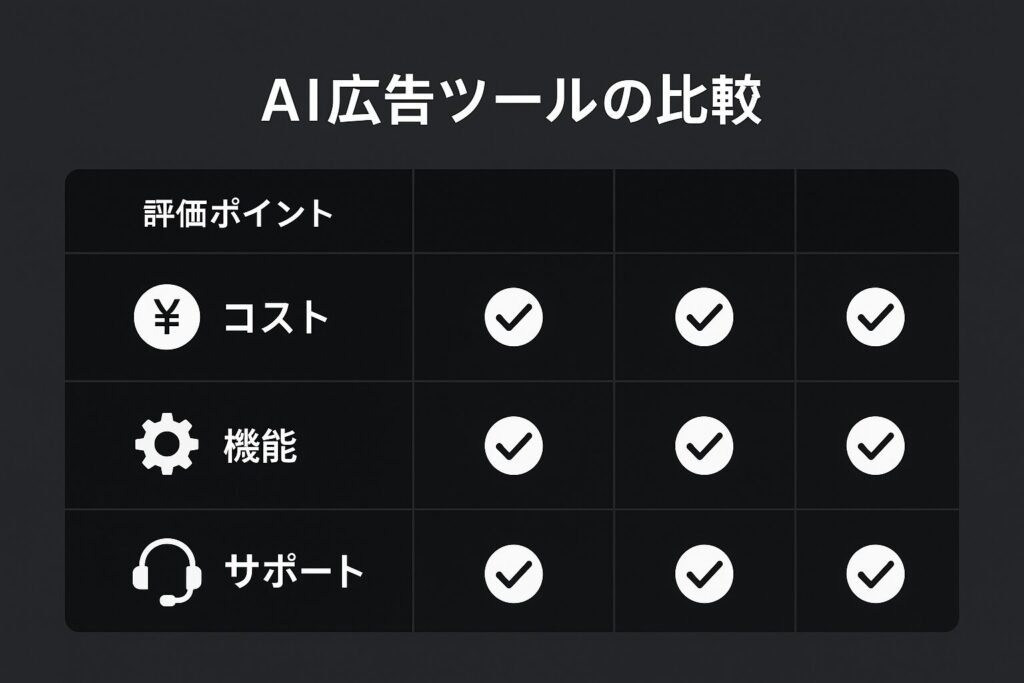

AI広告の導入で、最も“地味だけど超重要”なのがツール選びです。

ここを間違えると、せっかくのAIも「使いにくい」「結局ムダだった」となりがち。

逆に、自社にぴったりのツールを選べれば、運用も成果もスムーズに回り出します。

私が現場で実践してきた中で、「ここだけは見ておけ!」という3つの視点をご紹介します。

まず気になるのが費用面ですよね。

ツールの価格だけでなく、「どれだけの工数削減・成果改善が期待できるか」もあわせて見ておきましょう。

たとえば

というケースもあります。「ROI(投資対効果)」を数字でイメージできるかどうかが大事です。

機能の豊富さに目を奪われがちですが、「自社で実際に使う部分に無駄がないか」を冷静にチェックしましょう。

以下のようなポイントでチェックすると失敗しにくいです👇

特に“現場で実際に触る人”の視点を重視するのがポイントです。

意外と見落としがちなのが「サポートの質」。

最初に困ったときに助けてもらえるかどうかは、実は継続率に直結します。

チェックすべきは──

また、社内教育に活用できるコンテンツがあるかも要チェックです。

社内の“AI活用リテラシー”を底上げすることが、長期的な成功につながります。

この3つの視点からツールを選べば、「あ、これは合ってるな」と感覚でわかるようになります。

そして、“その感覚”は、成功の土台になるんです。

AIツールに関しては下記がおすすめなので詳しくは下記をクリックしてください。

「本当に効果あるの?」

これ、多くの人が感じる疑問ですよね。

そこでここでは、私自身の実績を含め、実際にAI広告を導入して成果を出した企業事例をいくつか紹介します。

リアルな数字や変化を知ることで、「自社にも使えるかも」というイメージが湧いてくるはずです。

まずは、私が直接関わった中小企業のケース。

この流れを半年かけて構築した結果

ROASは1600%、CPAは400円を達成。

それまで広告費が“無駄打ち”だったのが、しっかり成果につながる運用に変わりました。

人がやっていた“微調整”や“レポート分析”がAIに任せられたことで、「担当者がクリエイティブ戦略やコンセプト設計に集中できるようになった」ことも大きかったです。

AI広告は今、国内外の大手企業でも続々と導入が進んでいます。

一部の事例をピックアップすると──

どの企業も、「制作スピードの向上」「広告効果の最大化」「人的コストの削減」をバランスよく実現しています。

単なる“時短ツール”ではなく、“ビジネス成果に直結する武器”になりつつあるのが現実です。

このような実績は、「今動けば、差をつけられる」ことの証明でもあります。

AI広告はたしかに魅力的です。

でも当然、いいことばかりではありません。

実際に導入してみて、「ここは注意が必要だな…」と感じた点がいくつかあります。

また、周囲のマーケターや企業から聞いた“落とし穴”もリアルに存在します。

ここでは、AI広告のデメリットとリスクを率直にお伝えします

先に知っておくことで、回避できることばかりなので、ぜひ参考にしてください。

生成AIには、まれに“もっともらしいけど事実と違う情報”を出す癖があります。

これをそのまま広告文やLPに使ってしまうと、誤解を招く表現になったり、クレームにつながることも。

対策としては、「AIが出した案を必ず人がチェックする」こと。

私は必ず、“事実確認”と“感情チェック”を行うようにしています。

AIで広告コピーを作るとき、無意識に差別的な表現や偏見が混じることがあります。

また、ユーザーの行動履歴や属性を分析するAIでは、プライバシーとの線引きが問われる場面も。

企業イメージに直結する問題なので、「透明性のある使い方」が非常に重要。

ガイドラインやコンプライアンス担当と連携しながら運用する必要があります。

生成AIで作った画像や文章に対し、「それは誰の著作物か?」という議論は今も続いています。

AIが他の素材を学習して出力している以上、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。

安心して使うには、“商用利用OKなツール”や“企業向けに開発された安全な生成AI”を選ぶのがポイントです。

AIが作った広告って、「うわ、AIっぽいな…」って思ったこと、ありませんか?

こうした“人間っぽさ”の欠如が、ブランドメッセージを弱くしてしまうことがあります。

そのため私は、「AIに下書きをさせて、仕上げは人間の感性で整える」形にしています。

AI広告に初めて挑戦する企業が、よくつまずく“共通の落とし穴”があります。

そのほとんどが、「ちょっとした気配り不足」や「準備不足」で回避できるものです。

私がこれまで見てきた中で、特にありがちな失敗とその対策をまとめてみました。

生成されたコピーやLP文を「なんとなく良さそう」と感じて、そのまま広告に使ってしまう…。

これ、かなり危険です。

実際にあったケースでは、「AIが出した文がユーザー層に刺さらず、CTRが大幅に低下」「誤解を招く表現で炎上寸前」なんてことも。

🛠対策:

→ 必ず「人が確認」するフローを入れる。

→ 表現が“冷たすぎないか”“伝わりにくくないか”など、感情ベースのチェックを加えると効果的。

「何を、どんなトーンで、誰向けに書いてほしいのか」が曖昧だと、AIもぼんやりしたアウトプットしか出せません。

たとえば、「かっこいいキャッチコピーを作って」とだけ指示すると、“響かないテンプレ表現”が量産されがちです。

🛠対策:

→ 「誰に」「どんな目的で」「どの媒体で」「何文字以内で」など、具体的に指示を出す

→ 何度か試して“自社なりのプロンプトフォーマット”を作っておくと、作業効率が爆上がりします

「とりあえず使ってみた」だけで終わり、成果がよく分からないまま終了…。

これは本当に、もったいない。

🛠対策:

→ AI導入前後の数値(CVR/CPA/CTRなど)をしっかり記録

→ 何がどう変わったのか、定点観測して「効果の見える化」を

「ツールを導入したけど誰も使いこなせない」状態になると、最悪です。

結局「やっぱり人がやった方が早い」となり、AI活用がフェードアウトしていきます。

🛠対策:

→ 導入時に“教育とマニュアル整備”をセットで行う

→ 操作説明会やチュートリアル動画の共有、社内QAチャットの整備などで「属人化」を防ぐ

こうした“ちょっとした失敗”が、大きな成果の障害になっていることも多いです。

だからこそ、「ツールを使う=仕組みとして回す」視点が重要なんですよね。

具体的なやり方に関しては下記の2つの記事が参考になるはずです。

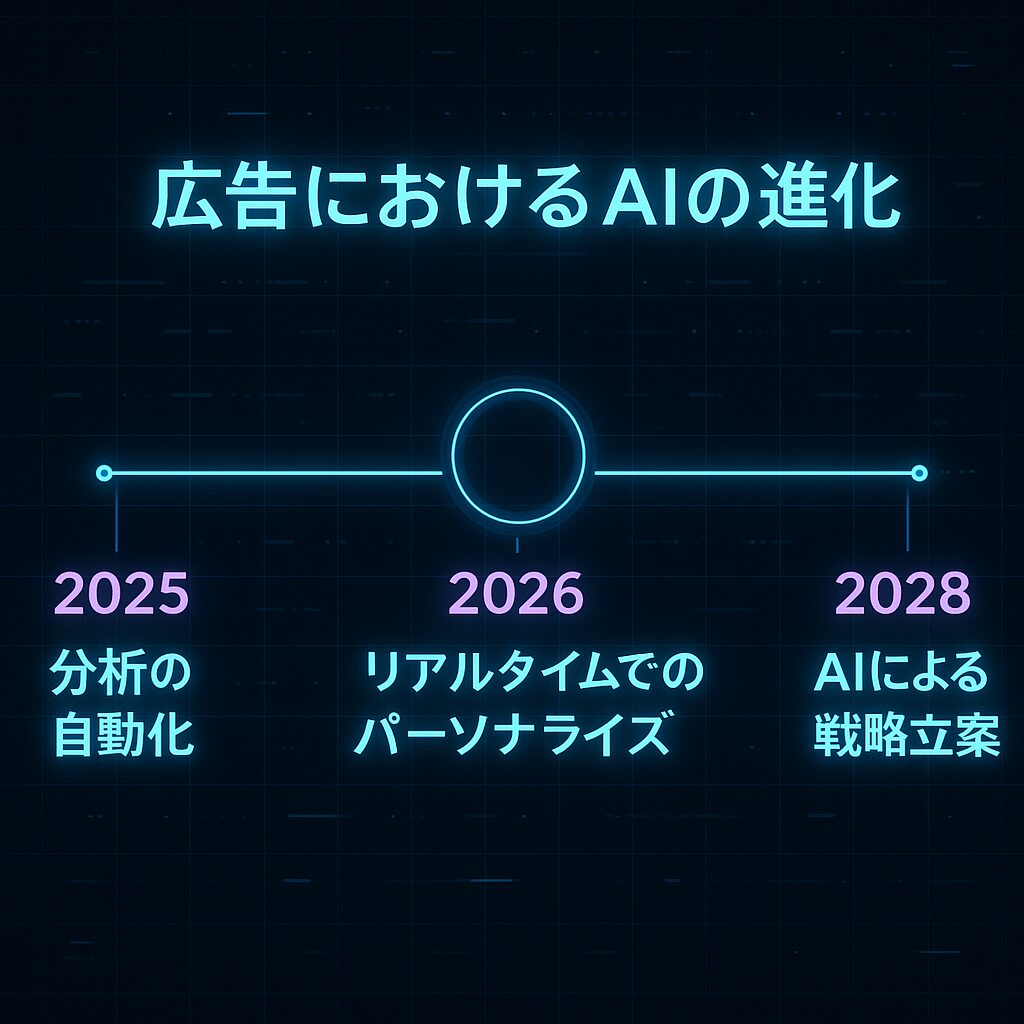

AI広告は「流行」で終わるのか?

私はそうは思っていません。むしろ、“広告の本質を根本から変える存在”だと感じています。

ここでは、これから数年で予想されるAI広告の進化と広告環境の変化について、リアルな視点でお伝えします。

2025年、Googleが導入した「AI Overviews」により、検索結果にAI要約が表示されるようになりました。

この影響で

つまり、これまで“検索上位=集客”だった常識が通用しなくなるフェーズに入っています。

今後は、「広告クリエイティブ」「見せ方」「ユーザーの感情に刺さる表現」がより重要になります。

これまでのAIは「作業を早くするツール」という位置づけでしたが、これからは「どのユーザーに」「どんな文脈で」「何を提案するか」までを担う戦略AIの時代になります。

すでに一部のツールでは、ユーザー行動データから「おすすめの広告コピー」「送信タイミング」「メディア選定」までAIが提案してきます。

広告の世界において、AIは“オペレーター”ではなく“プランナー”になっていく。

そんな変化が起きています。

とはいえ、完全自動化がゴールではありません。

むしろ、成果を出している現場ほど「AIの出力×人間の判断」で完成度を高めています。

たとえば

こういったハイブリッド運用が、最も現実的で成果が出やすいスタイルです。

AI広告の未来は、“置き換え”ではなく“拡張”です。

そして今、そのスタイルを早く確立した企業から、どんどん先行者利益を得ています。

AI広告は「魔法のツール」ではありません。

けれど、“正しく使えば”これほど頼もしいパートナーはいないれが、私の率直な実感です。

この記事では、

に関してお伝えしてきました。

私が現場で見てきた成功企業に共通するのは、**「AIを道具として使いこなしている」**という点です。

ツールに使われるのではなく、自分たちの目的に合わせてAIを動かしている。

この感覚が持てるようになると、AI広告は本当に強力な武器になります。

「今はまだ早いかな…」

そう思った瞬間が、動くべきタイミングです。

先に始めた企業が、どんどん先を行く時代。

あなたのビジネスにとって、今が“その第一歩”かもしれません。

では、あなたはどう思いますか?AI広告、始めてみませんか?