- 2025年7月5日

SNSアカウント分析AIで徹底時短!データドリブン運用×5つの実践ステップ

SNSの数字を眺めるたびにため息が出る――手動でフォロワー増減やエンゲージメントを集計しては、「この作業、いつ終わるんだ……

正直、「AIエージェントって本当に中小企業でも使えるの?」って思ってました。

私自身、最初は“どうせ大企業向けの話でしょ”くらいに構えてたんです。

でも、実際に7社の中小企業でAI導入を支援してみたら、見えてきたんですよ。

**「導入のコツさえ掴めば、むしろ中小企業のほうが成果が早い」**ってことが。

もちろん不安もありますよね。

「設定むずかしそう…」「うちの業務って特殊だし」「そもそも高そう」

…はい、それ、全部の会社が言ってました(笑)

けど、現場の声を丁寧に拾って、最初は“1つの業務”だけに絞ってみると──

たとえば議事録の自動化だけで1ヶ月50時間削減できたケースもあります。

この記事では、そんな**「等身大で始めるAIエージェント導入」**のリアルを、

実例ベースでお話していきます。

あなたの会社でも、“あ、これならできそう”と思える導入ステップが見つかるはずです。

「また新しいカタカナか…」って思いますよね。

でもこの“AIエージェント”、単なるバズワードではありません。

一言でいうと、**「指示しなくても勝手に考えて動くAI」**です。

たとえば、

こういうことを、“自分で判断して”“複数のツールを横断して”こなしてくれます。

これまでのRPAやチャットボットと違うのは、ルールベースじゃないこと。

ルールに沿って「決まったこと」だけをこなすのではなく、

AIエージェントは**“その場で最適な動き方”を考えて実行してくれる**んです。

私が中小企業で導入支援して驚いたのは、

「定型化できない業務」ほどAIエージェントの出番が多いということ。

決まった手順よりも、人が“判断”していた業務こそ、AIで軽くできる余地がある。

…これ、けっこう意外ですよね?

「2025年はAIエージェント元年になる」

…そんな声、最近よく耳にしませんか?

最初は「いやいや、大げさでしょ」と思ってたんですが、

実際に現場で導入が進んでいるのを見ていると、その意味がわかってきます。

たとえば、KDDIでは議事録をAIが自動で起こして、そのまま提案資料を生成。

トヨタでは、技術部門での情報収集や照会対応をAIが担う仕組みがもう動いています。

これまで人が時間をかけて「情報を集めて」「まとめて」「共有して」いた仕事。

それをAIエージェントが、複数のAIやデータベースと連携しながら一気に片付けるんです。

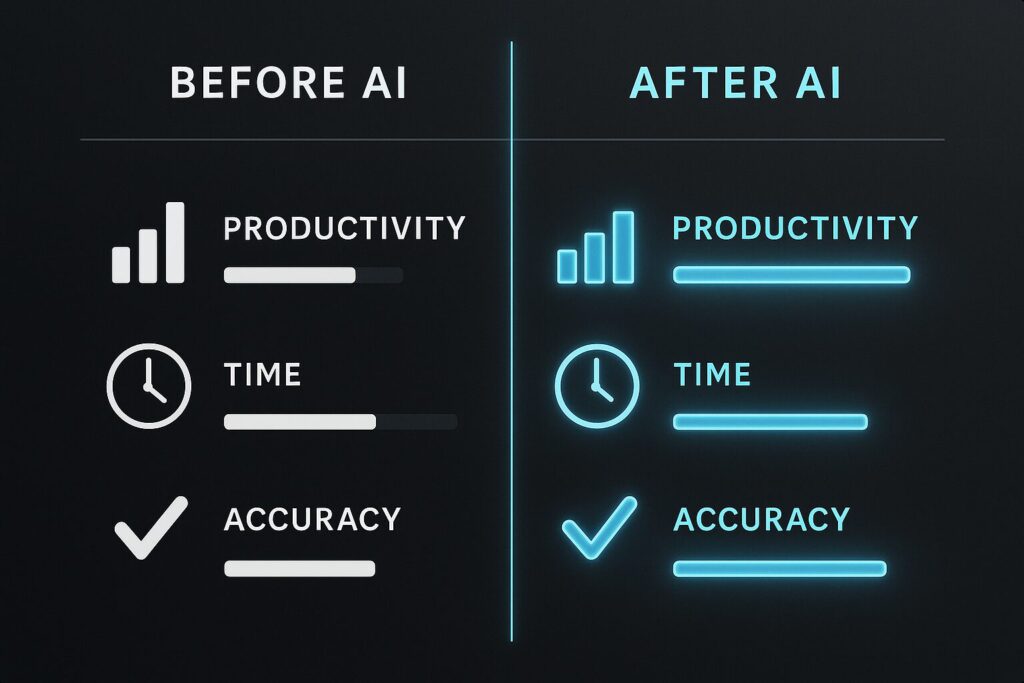

しかも驚くべきは、そのスピードと精度。

作業時間が3分の1になったとか、月50時間削減できたという話も珍しくありません。

しかもこうした動き、大企業だけじゃなく中小企業にも拡がってきている。

実際、私が支援した企業でも

「議事録+日報+週報」が丸ごと自動生成されて、

「これだけで導入コスト回収できた」と言われたケースがあります。

つまり、2025年の今、AIエージェントは“大手だけの特権”じゃない。

本気で現場業務を変えにきている実働部隊──それが、今のAIエージェントです。

「うちの仕事にAIなんて使えるの?」

そう聞かれること、めちゃくちゃ多いです。

でも実際は、むしろ“中小企業こそ効果が出やすい”業務がたくさんあるんです。

ここでは、私が実際に支援してきた企業で「これは効果アリ!」と感じた代表例を紹介します。

録音データをAIが文字起こし → 要点抽出 → 議事録+週報まで一括生成。

事務担当者の作業時間が月40〜50時間削減されたケースもあります。

会議内容やCRMデータから、提案文案や顧客報告資料をAIが自動構成。

営業職の“文章に時間がかかる”問題が一気に解決。

「〇〇の書類ってどこ?」「社保の手続きって?」といった

よくある社内質問にAIエージェントが答える。

人事・総務の負担が激減しました。

Webフォームやメールで届いた問い合わせに対し、

過去事例とFAQを元にAIが“返答文案”を提示。

確認だけで済むので、返信スピードもクオリティも上がります。

Googleスプレッドシートや業務ツールのデータを自動で取り込み、

月次レポートやグラフ付きの分析結果を生成。

経営会議に即使えるレベルの資料が“数分で”仕上がります。

これ、どれも「少しだけ仕組みを整えればできる」ものばかり。

完全に自動で完了しなくても、“7割AI、3割人の確認”くらいでも効果は十分です。

「実際に導入してる会社ってあるの?」

──はい、あります。しかももう成果を出している企業が増えてきてます。

たとえば、KDDIの“議事録パックン”。

この名前、ちょっとユニークですよね(笑)でもやってることはガチ。

会議を録音したら、そのままAIが文字起こし → 要点を要約 → 議事録に整形。

しかもそのデータを元に、提案資料や週報まで自動で作ってくれる。

実際に見ましたが、営業現場では「資料作成の時間が激減した」と大好評でした。

もう一つが、トヨタの「Oeya(オエヤ)」というAIエージェント。

エンジニアのナレッジ共有や、法規制の自動調査・表示など

“技術系の面倒な調べごと”を全部AIがやってくれるんです。

これ、技術部門にとっては神ツールですよ。

でも、大企業だけじゃありません。

私が関わった中小企業でも──

製造業では生産ライン監視+エラー通知、

IT系では問い合わせ対応+データ分析、

マーケティング会社ではレポート作成とSNS文章の提案にAIエージェントを導入済み。

しかも共通していたのは、**「まずは1つの業務だけAI化してみた」**というスタート。

そこで「これ、使えるじゃん」となった企業は、

その後、複数部門への展開にスムーズに進めていました。

正直、最初にAIエージェントを導入した会社の9割はこう言います。

「やることが多すぎて、何から手をつけたらいいか分からなかった」と。

私も過去に「とりあえずツールを契約して、結局使いこなせず解約」

…なんてパターンを見てきました。もったいないですよね。

でも逆に、ちゃんと段階を踏んだ企業は、ほぼ確実に成功しています。

まずやるべきは、「どの仕事をAIに任せたいか」をはっきりさせること。

たとえば

…こういった**“ムダだけど必要”な仕事こそ、AI化のチャンス**です。

次に大事なのが、「現場とのズレ」をなくすこと。

導入を推進する側がよくやりがちなのが、“勝手に決めて、後から伝える”パターン。

現場としては「またなんか始めてるよ…」と冷めた目になるだけです。

私はよく、「業務で困っていることを3つ聞き出して、それをAIで解決する提案に変える」

という方法をとります。これ、かなり有効です。

PoC(概念実証)といっても、大げさに構える必要はありません。

1部署、1業務、1週間だけ試してみる。

そこで「ちゃんと動くか」「現場が使えるか」「効果が見えるか」

…これを確認してから、次のステップに進むのが鉄則です。

PoCで手応えを感じたら、ようやく全社導入へ。

ここでポイントになるのが、既存システムとの連携性。

社内にあるSFA・CRM・チャットツールなどと、

どうやってAIエージェントをつなぐか? をしっかり考える必要があります。

ベンダー選びでも、この「拡張性と柔軟性」は重要な評価軸です。

よくある失敗が、「導入したら終わり」になってしまうこと。

実は、AIエージェントは“使って育てる”側面があります。

現場のフィードバックをもとに微調整を続けていくと、どんどん精度が上がる。

あとは定期的に活用状況を見直して、

「業務がどれだけ軽くなったか」を数値化できると、経営層の納得度も爆上がりです。

「AIって高そう…」

中小企業の経営者から、いちばん最初に聞かれるセリフです。

でも実は、PoC(お試し導入)なら50万円以下で済むケースもある。

一方で、ガッツリ業務連携までやるとなると、200万円〜1000万円超の見積もりが出ることも。

この差、かなり大きいですよね。

ここでザックリと、導入パターン別の費用感を整理しておきます。

最小限の構成でAIエージェントの効果を試すステージです。

要件をヒアリングし、目的に合ったツールを選定したうえで、簡易プロトタイプ(たとえば議事録生成など)を構築します。

対象は、1部署・1業務が基本。営業部の週報自動化や、社内の問い合わせ対応から始める会社が多い印象です。

ここで“ちゃんと動いている姿”を見せられるので、社内や経営層への説得材料にもなるという意味で、コスパの高いステップです。

PoCで手応えがあった企業が次に目指すのがこの段階。

独自要件に合わせたカスタマイズ開発や、社内システムとの**連携構築(SFAやチャットツールなど)**がメイン作業になります。

AIエージェントの判断ロジックや対話精度をチューニングしたり、

複数の部門で横断的に使うような設計にすると、自然とコストも上がります。

ここでは**「いかにベンダーをパートナー化できるか」**が成功のカギです。

運用後のフォローまでセットで考えておくと安心です。

最近はこの形で入る企業が増えてます。

たとえばChatGPT APIやCopilot、NotionAIなどをすでにある業務ツールと連携させて使うイメージです。

最大のメリットは、初期コストをぐっと抑えられる点。

社内IT担当や情シスがある程度仕組みを作れれば、月額費用だけで始められます。

さらに最近は、**成果報酬型や「初期費ゼロ+従量課金型」**といった導入ハードルの低いプランも出てきています。

最初の一歩として検討する価値アリです。

導入費用は単に「AIを入れる」だけでなく、周辺コストも含まれます。

以下のような項目が見積もりに入っているケースが多いです👇

「結局、どのツールを選べばいいの?」

──これもよく聞かれる質問です。

実際、AIエージェント系ツールって数が多すぎて、正直なところ“比較の軸”がないと迷います。

私が中小企業での導入をサポートしてきた中で見えてきた、選定時に外せない4つのチェックポイントを紹介します。

まずはここ。「このツールで、自社の困りごとが解決できるか?」を、できるだけ具体的に想像してください。

たとえば

機能がいくら豊富でも、業務とマッチしていなければ“宝の持ち腐れ”になります。

特に中小企業では、既存の業務ツールやExcel運用など、

**「いまある仕組みと一緒に動けるか」**が超重要です。

API接続ができるか、ZapierやMakeなどの連携ツールに対応しているか。

画面や処理内容を**「自社の用語や流れに合わせて柔軟に変えられるか」**も要チェックです。

「今いくらかかるか?」だけでなく、**「1年後どうなっていたいか?」**を考えておくとブレにくくなります。

たとえば──

そういう**“拡張余地”があるかどうかも、選定時点で視野に入れておくと安心です。

最後に、“パートナーとして信頼できるか?”もめちゃくちゃ大事です。

たとえば──

価格が安いだけで選んでしまい、「導入して終わり」で放置された会社も少なくありません。

「一緒に育ててくれる相手かどうか」まで見るのが、失敗しないコツです。

AIツールを導入したい──そう思っても、

社長や現場のキーパーソンが首を縦に振らない。

これ、実は導入の一番の壁です。

私も何度となく見てきました。

**「導入前の“社内プレゼン”が勝負どころになる」**という現実を。

では、どうやって説得すればうまくいくのか?

ポイントは3つあります。

「このツールで〇〇時間削減できます」

「月〇件の作業を自動化できます」

──こうした**“数字ベース”のメリット**は強力です。

でもそれだけでは不十分。

**「現場がラクになる」「クレームが減る」「新人教育が簡単になる」**といった、

**“見えないけど価値のある変化”**も、セットで伝えることが大事です。

「AIがスゴい」では人は動きません。

それよりも、「〇〇さんが毎日やってる手作業、AIなら1分で終わるらしいですよ」

みたいに、具体的な人・業務に落とし込むほうが断然伝わります。

私はいつも、ヒアリングで現場の“イライラ”や“ムダ作業”を拾ってから提案を組み立てます。

すると、説得というより**「あ、それ助かるかも」**という反応が返ってきます。

「まずはPoCで1業務だけ」「初期費用ゼロで試せる」

この“リスクが低いこと”を強調すると、経営層の表情が変わります。

さらに、セキュリティ対策やデータの扱いも説明できると信頼感アップ。

「とりあえず試してみようか」と思わせられたら、もう半分成功です。

社内の“ノリ”を作るには、

「使ってみたい」より先に「拒否されない」状態をつくることがカギです。

導入したい気持ちがあるなら、伝え方にひと工夫してみてください。

「やっぱり失敗したら怖いんだよね」

そう思ってAI導入を見送っている中小企業、実はかなり多いです。

でも、失敗にはちゃんと“パターン”があるんです。

つまり、そこを押さえれば回避できる。

ここでは、私が現場で実際に見た「つまずきやすい落とし穴」と、

その回避方法をリアルにまとめます。

ありがちなのが、「流行ってるから」といって、目的も決めずにツールを先に契約してしまうパターン。

結局、使い方が定まらず放置され、「うちには合わなかったね」で終わります。

▶ 回避法:

最初に**「どの業務の、どこを、どう変えるか」**を明文化すること。

ツールはあくまで“手段”です。

AIが勝手に処理してくれるのは便利な反面、

**「なぜその判断をしたのか分からない」**という不安を生みやすいです。

とくにミスやトラブルが起きたとき、現場の信頼を失う原因になります。

▶ 回避法:

AIエージェントにはログ出力機能や操作履歴があるものを選ぶ。

また、最初のうちは“人の目で最終確認する”フローを組むのが鉄板です。

「うまく動かないんだけど…」の多くは、学習用のデータが汚かったり、そもそも足りていないことが原因です。

業務の流れは正しくても、入力情報がバラバラではAIも正しく判断できません。

▶ 回避法:

導入前に、社内ドキュメント・業務フロー・FAQなどを整理する時間をとること。

この準備が、のちの精度を大きく左右します。

AIエージェントは、入れただけでは効果を発揮しません。

最初の2週間、現場でどれだけ“使う文化”を根づかせられるかが勝負です。

▶ 回避法:

トライアル期間中に「うまくいった例」「工夫してる使い方」を社内で共有する。

“使ってみたくなる雰囲気”を演出することが定着の第一歩です。

AIって、すごく便利なようで、正直ちょっとこわい。

…私も最初はそう感じてました。

でも、7社の中小企業で導入をサポートして思ったのは、

**「派手なことをやる必要はない」**ってことなんです。

むしろ大事なのは、“どう始めるか”の段取りでした。

AIって、すごく便利なようで、正直ちょっとこわい。

…私も最初はそう感じてました。

でも、7社の中小企業で導入をサポートして思ったのは、

**「派手なことをやる必要はない」**ってことなんです。

むしろ大事なのは、“どう始めるか”の段取りでした。

この流れを守れた会社は、みんなちゃんと成果を出してました。

AIエージェントは“魔法のツール”じゃないけど、

正しく使えば、あなたの会社の**「時間」と「人材の力」を取り戻してくれる強い味方**になります。

さあ、あなたの会社なら、どこから変えていきますか?

──まずは1業務から、始めてみませんか?