- 2025年7月1日

【初心者OK】マーケティングAI分析とは?成功事例と導入手順を一挙公開

「AIって、なんか難しそう…。」そんなふうに感じて、AI分析に一歩踏み出せないでいるマーケター、意外と多いんじゃ……

「AI分析ってよく聞くけど…うちみたいな中小企業でも本当に使えるの?」

最近、そんな相談を受ける機会が増えました。

正直なところ、私自身も数年前までは“AI”なんて大企業の話だと思っていました。なんとなくすごそうだけど、自分の業務とは無縁だろうと。

でも実際に導入してみると、意外と“できること”はシンプル。

しかも、ちゃんと使えば**「人手不足」「業務のムダ」「なんとなくの判断」**をグッと減らせるんです。

私はChatGPTとノーコードの分析ツールを組み合わせて、社内のマーケティング改善に挑戦しました。

その結果、コンバージョン率が1.6倍に。しかもツール代は月5,000円以下。

この記事では、そんな私の体験を交えながら、**「AI分析って結局なに?」「どんなツールがあるの?」「失敗しない導入ステップは?」**といった疑問を、なるべく“むずかしくない言葉”で解きほぐしていきます。

肩の力を抜いて、読み進めてみてください。

まず、「AI分析ってなんなの?」という疑問に正面から答えましょう。

一言でいうと、**AI分析とは“AI(人工知能)を使って、大量のデータから意味のある気づきを導き出す手法”**のこと。

たとえば、過去の売上データや顧客の行動履歴をAIに読み込ませると、「どんなお客様がリピーターになりやすいか」や「どの商品の需要が高まるか」などを自動で予測してくれます。

ここでポイントなのが、“人間の感覚”に頼らずに“客観的な判断”ができるようになること。

つまり、「なんとなくこれが良さそう」ではなく、「このパターンのときは〇〇が成果につながる」と言えるようになるんです。

ちなみに、よく混同されがちな“データ分析”との違いですが

従来のデータ分析は、ExcelやBIツールで「人が分析する」スタイル。

一方、AI分析は、機械が自動でパターンを見つけてくれるのが大きな特徴です。

たとえば、あなたが毎日売上データを手動で集計して「今週はA商品の売れ行きが悪いな」と感じていたとします。

でもAIなら、「A商品は天気が雨の日に売上が落ちる傾向がある」と、気づいていなかった要因まで拾い上げてくれるんです。

「なんかすごそう」だけで終わらせるには、もったいないですよ。

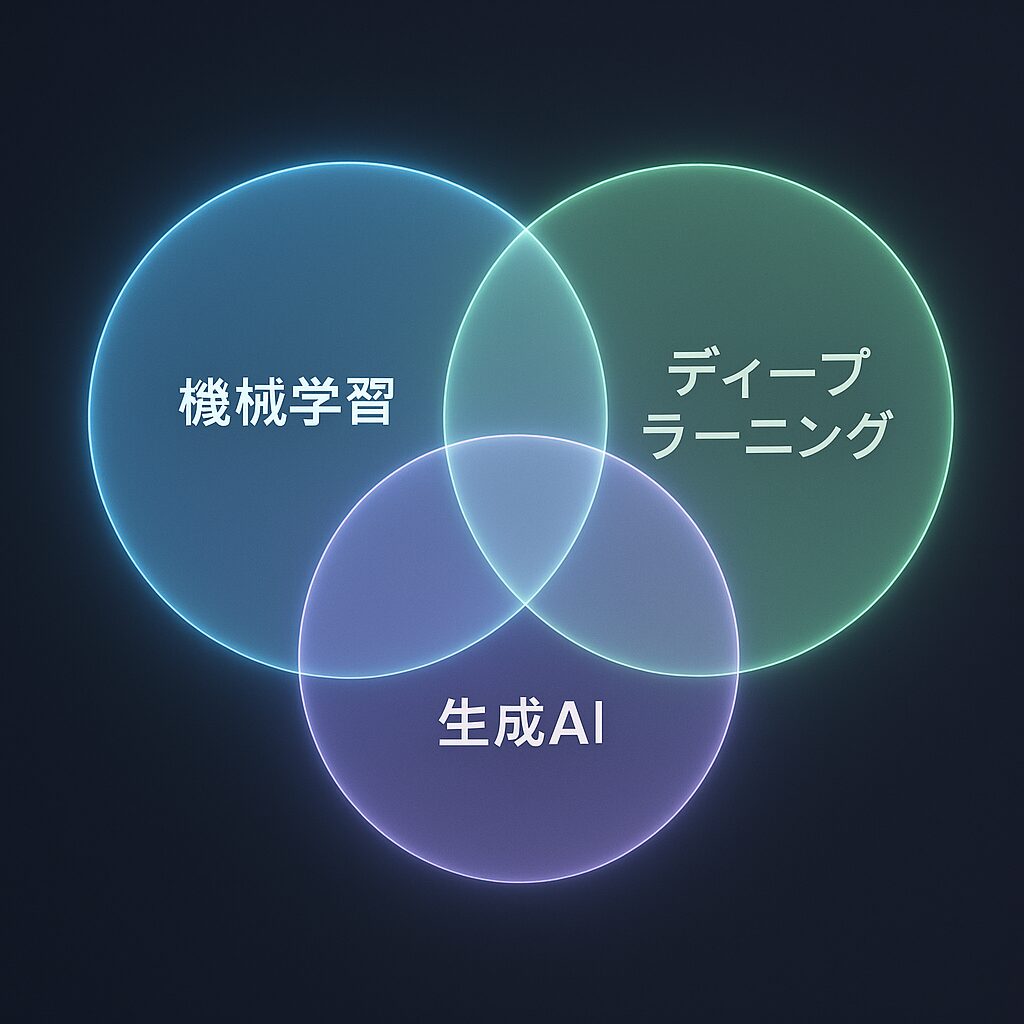

「AI分析」って言葉を聞くと、なんとなく“魔法のように分析してくれる何か”という印象を持っていませんか?

でも実際は、いくつかの技術や考え方が組み合わさって、ちゃんと仕組みがあります。

まずは“AIの土台”とも言える存在。

これは、人がルールを教え込むのではなく、「大量のデータをもとに、AIが自分でパターンを学んでいく仕組み」です。

たとえば、過去の売上データから「週末に特定の商品が売れる傾向」を自動で見つけ出す…これが機械学習の典型です。

機械学習の“進化版”とも言える手法。

人間の脳の仕組みに近い「ニューラルネットワーク」という技術を使って、画像・音声・文章など、より複雑な情報も高精度で処理できます。

「猫と犬を画像から判別する」とか、「SNSの投稿を自動で分類する」ような用途で活躍しています。

そして今話題の生成AI。

これはChatGPTのように、「新しい文章を作る」「画像を生成する」など、“答えがひとつじゃない”アウトプットを生み出すAIです。

分析というより“創造”寄りですが、データからナレッジを引き出したり、チャット形式で分析補助をする場面で活用が進んでいます。

この3つをザックリまとめると、

というイメージ。

「なんか横文字ばかりで難しそう」と感じた方も、使い方さえ絞れば、実は“仕組み”まで理解しなくても使えるのが今のAI分析の良さでもあります。

「AI分析って、実際に何に使えるの?」

そう思ったあなた、安心してください。すでに多くの企業が、いろんな場面でAI分析を使い始めています。

私が支援した中小企業でも、最初は「うちには関係ないでしょ?」という反応でした。

でも一度使ってみると、「これ、もっと早く知ってたら…!」と後悔されるケースが多いんです。

ここでは代表的な活用例を5つ紹介します

過去の購買履歴や閲覧データをもとに、「このお客さんは再購入しそうか?」「離脱しそうか?」をAIが予測してくれます。

たとえば、ECサイトで「放置されたカート」を自動で検出してクーポンを配信するような仕組みですね。

過去の売上や季節性、天候などの外部要因も加味して、「どの商品がどの時期に売れるか」を予測。

小売や飲食ではこれが在庫管理や発注精度のカギを握ります。

TwitterやInstagramの投稿をAIが解析して、ポジティブ・ネガティブ・中立などの“感情トーン”を可視化します。

炎上リスクの察知や、キャンペーン反応のチェックに活用されることが多いです。

コールセンターの音声データやチャット履歴をAIで分析して、「よくある質問」や「不満の傾向」を抽出。

それを元にFAQを強化したり、スタッフ教育に活かせます。

カフェやイベント会場などでは、天気・曜日・SNSの話題性などから来客数を予測。

必要以上の人員配置や材料の無駄を防ぐのに一役買っています。

これらの事例を見てもわかる通り、AI分析の価値は「勘と経験」に頼っていた部分を“再現可能な知識”に変えることなんです。

「データはあるけど、活かしきれてない…」という人にこそ、AI分析は大きな武器になりますよ。

「AI分析って便利そうだけど、うちで使ったところで本当に意味あるの?」

そう感じている方、多いと思います。

私も最初は、「手間が増えるだけでは?」と少し疑っていました。

でも、実際に導入してみると、想像以上の変化が起きたんです。

「経験則でなんとなく選ぶ」って、意外と多くないですか?

AI分析を使うと、データに基づいた“裏付けある判断”ができるようになります。

私のケースでは、広告のABテストをAIに読ませることで「効果のない訴求」をすぐに見抜けるようになりました。

いちいち集計して、グラフを作って、会議資料にまとめて…という作業、

AIツールを入れたら数クリックで完了です。

空いた時間を、戦略や企画の方に回せるのが大きかったですね。

人が足りない…でも採用も難しい。

そんな状況で「誰かの仕事をAIで代替できないか?」と考えるのは自然な流れです。

AI分析でレポート作成や予測処理を自動化できれば、人手を増やさずに成果を上げることが可能になります。

データの裏付けがあると、上司や他部署への提案が通りやすくなります。

私も「この企画はAIがこう予測しています」と示すことで、提案が通る確率がグンと上がりました。

メリットは、“目に見える変化”としてじわじわ実感できます。

一度体感すると、「これがない時代には戻れない」と本気で思うくらい、手放せないツールになりますよ。

「よし、AI分析やってみよう!」と思っても、いざ始めようとすると、

「何から手をつければいいの?」と手が止まる…これは“あるある”です。

私も初めてのとき、どこから調べて、何を選んで、どう動けばいいのか、完全に迷子でした。

でも今なら、初心者でも迷わない“5ステップ”があると断言できます。

「なんのために分析するのか?」

ここがぼやけたまま始めると、だいたい失敗します。

たとえば「リピート率を上げたい」「在庫を減らしたい」など、できるだけ“数字ベース”の目的が◎。

「目的に必要なデータは何か?」を整理します。

・顧客リスト

・売上履歴

・広告のクリックログ など

最初から“完璧なデータ”じゃなくてもOK。

足りない部分は後から追加していけばいいんです。

初心者におすすめなのは、「無料体験できるツール」や「ノーコード型」。

前の章で紹介したPrediction OneやCopilot in Excelなんかは、かなり使いやすいです。

この段階でつまずく人が多いので、後述する「比較ポイント」も参考にしてください。

「データはあるけどバラバラ」ってこと、けっこうありますよね?

AIは“きれいなデータ”じゃないと正しく学習できません。

重複や欠損を直す作業、意外と大事です。

AIが出した結果を、実務に活かせなければ意味がありません。

「レポートにまとめる」「提案資料に使う」「業務フローを見直す」など、“行動に結びつける”のが最後の一手です。

この5ステップを意識するだけで、AI分析導入のハードルがぐっと下がります。

やってみると、「思ったより簡単じゃん」と思えるはずです。

AI分析を始める上で、多くの人がつまずくのが“ツール選び”。

私も初めは、「何を基準に選べばいいの?」と頭を抱えました。

でも実際にいくつか試してみてわかったのは、“初心者が見るべきポイント”って決まってるということ。

以下にまとめました。

専門用語や複雑なUI(操作画面)が多いツールは、やる気を削ぎます。

ドラッグ&ドロップや自然言語入力で操作できるものが◎。

私の中での使いやすさNo.1は「Copilot in Excel」。Excelに慣れていれば即戦力です。

英語しかないマニュアルって、地味にストレスですよね?

初心者には「日本語マニュアル・日本語サポート」があるツールが安心。

国産ツールや、日本語対応の海外製品を選ぶのが無難です。

まずは触ってみないと始まりません。

無料で使える範囲があるツールは、トライ&エラーがしやすく、導入失敗のリスクが少ない。

「Power BI」や「Prediction One」あたりは無料体験OKでおすすめです。

「見ただけで何をすればいいかわからない」ツールは挫折のもと。

チュートリアルやテンプレートが充実しているかも重要です。

「Tableau」や「Yellowfin」はこの点で評価高いですね。

これらのポイントを踏まえて、次のセクションで「初心者向けツール5選と比較表」を紹介します。

「で、結局どのツールがいいの?」

そんなあなたのために、初心者でも使いやすく、実際に私や支援先の企業で評価が高かった5つのツールを厳選しました。

まずはざっくり比較表をどうぞ👇

| ツール名 | 特徴・強み | 操作性 | 価格帯 | 日本語対応 | 初心者向け度 |

|---|---|---|---|---|---|

| Power BI | 無料から始められ、ドラッグ操作で簡単 | 直感的 | 無料~有料 | ◎ | ◎ |

| Copilot in Excel | Excel上で自然言語入力→AI分析が可能 | 非常に簡単 | 有料 | ◎ | ◎ |

| Prediction One | ノーコードで予測モデルが作れる | 非常に簡単 | 有料(無料体験あり) | ◎ | ◎ |

| Yellowfin | 自動原因分析が強力。シンプルUI | 非常に簡単 | 有料(無料体験あり) | ◎ | ◎ |

| Tableau | デザイン性◎。可視化が得意 | わかりやすい | 有料 | ◎ | ○ |

この中でも私が特におすすめするのは、**「Copilot in Excel」と「Prediction One」の2つ。

理由は、“初期の学習コストが低い”のに“ちゃんと分析結果が出せる”**から。

実際にマーケ支援先の企業では、Prediction Oneでリピーター予測を実装し、広告費のROIが約1.4倍になったケースもありました。

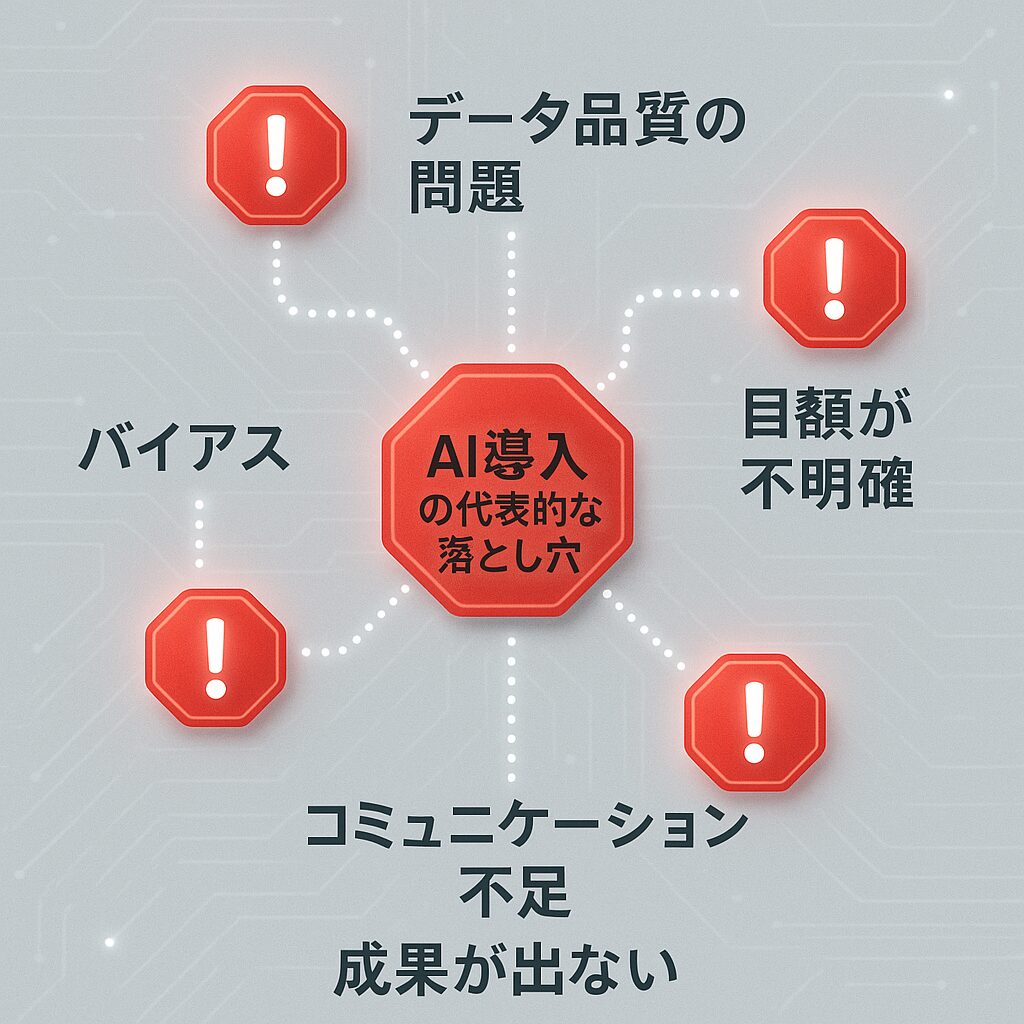

ここまで読んで、「よし、AI分析やってみよう」と思った方へ。

ちょっとだけ立ち止まってください。

AI分析って確かに便利ですが、**“使い方を間違えると、むしろ逆効果になる”**ケースもあります。

実際に、世界の有名企業でも失敗しているんです。

アメリカの不動産大手Zillowは、AIに住宅価格の査定と買い付けを任せる戦略をとりました。

でも結果は…AIがパンデミック後の市場変動に対応できず、巨額損失。

「AIなら正確に価格予測できるはず」と過信した結果です。

教訓:“未来は予測できるけど、保証はできない”。人の判断も併用すべき。

Amazonが導入したAI採用システムは、過去の人事データに基づいて応募者を評価。

ところが、男性ばかりが高評価になるという“性別バイアス”が発覚し、使用中止に。

原因は、AIが「過去の偏り」をそのまま学習してしまったこと。

教訓:“AIは中立じゃない”。元データにあるバイアスをそのまま引き継ぐ。

・低品質なデータで分析したせいで、需要予測が全然当たらなかった

・結果が難解すぎて、現場が活かせなかった

・AIに丸投げしたら、誰も理解できず“ブラックボックス化”した

…なんて失敗も、よくある話です。

これ、私も全部経験しました。

だからこそ声を大にして言いたい。「失敗例を知ってから導入しよう」と。

ここまで偉そうに語ってきましたが、私も最初は“完全なる初心者”でした。

「AI分析?興味あるけど、何をどう始めたらいいのかわからない」

「プロンプト?ツール?それって私にもできるの?」

正直、そんな状態からのスタートでした。

きっかけは、「既存のレポート業務が時間かかりすぎる」という悩み。

毎週のCVデータをまとめ、原因を分析し、改善策を出す。これが地味に大変でした。

そこで私は、ChatGPTにプロンプトを書かせ、自作の分析フローを構築。

ノーコードツールと連携して、「データ入力→分析→要約提案」までを自動化してみたんです。

・CVレートは1.6倍に

・作業時間は週5時間短縮

・レポート作成のストレスが激減

最初は半信半疑でしたが、「これ…使えるじゃん!」というのが率直な感想。

しかも、自分で仕組みを作ったからこそ、改善も調整も思いのままです。

AIに任せきりじゃなく、“自分で触ってみた”ことで、「わかる人」になれました。

上司にも説明しやすいし、社内でも「AIに強い人」として一目置かれるようになったんです。

あなたもぜひ、“難しそう”の先にある“面白さ”を味わってみてください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

「AI分析って、結局どういうもの?」というモヤモヤは少しでも晴れましたか?

AI分析は、もう“一部の専門家だけのもの”ではありません。

中小企業でも、フリーランスでも、「やってみよう」と思えばすぐに手が届きます。

そして何より、「自分で分析できる」という実感が、あなたの武器になる。

それはきっと、今後のキャリアやビジネスにとって、想像以上の自信と影響をもたらしてくれます。

まずは一歩。

あなたも、AI分析を“自分ごと”として体験してみませんか?