- 2025年7月19日

AIライティングで稼げない理由と脱出法|月40万を生んだ5つの改善策

「AIライティングって、ぶっちゃけもう稼げないんじゃない?」最近、そんな声をよく聞きます。確かにSNSや副業系の……

「AIで記事が書けるって聞いたけど、正直どれを選んで、どう使えばいいのか分からない…」

そう感じたことはありませんか?特にコンテンツ制作や情報発信に取り組む方にとって、今や生成AIは無視できない存在です。

しかし、実際に使ってみると「文章が不自然」「内容が薄い」「SEOに逆効果では?」といった不安も多く、どこまで頼っていいのか悩む人が少なくありません。

この記事では、ChatGPT・Gemini・Claudeといった主要ツールの比較や活用法から、著作権や品質のリスクまで、AIコンテンツ生成を安全かつ効果的に使いこなすための知識と実践例を、プロの視点で論理的に解説します。

私はこれまで、生成AIを活用して広告CPAを1/4に改善したり、10分でSNS投稿を量産しながら反応率を維持する仕組みを構築してきました。実際、業務をAI化した企業の中には、作業時間が10分の1に減ったのに成果は倍増したという事例もあります。

さらに、生成AI市場は今後年47%以上の成長が予測され、既に4社に1社が導入を開始している状況。つまり、今この波に乗るかどうかで、情報発信や事業の生産性に大きな差がつきます。

「なるほど、そういうことだったのか」と納得し、「じゃあこれから試してみよう」と一歩踏み出せるような実用的な内容をお届けします。

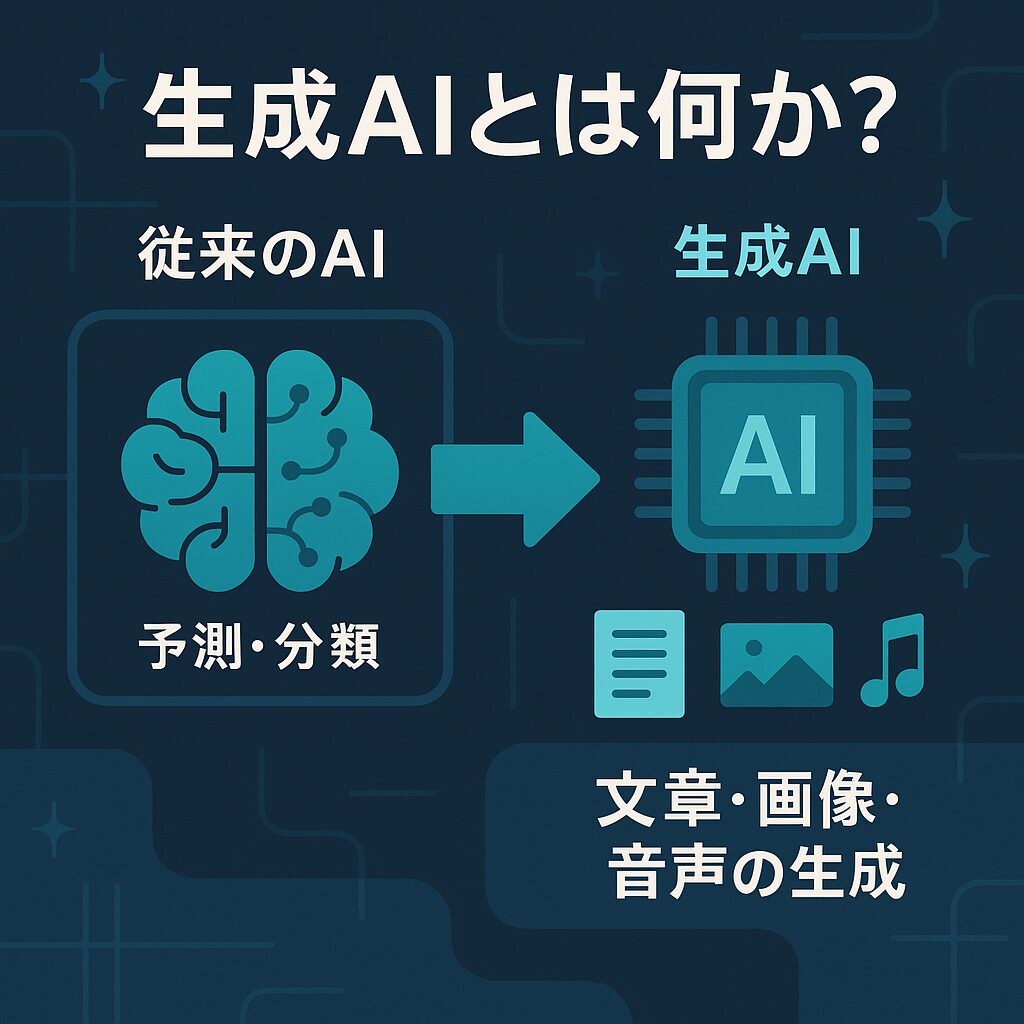

生成AI(Generative AI)とは、「テキスト・画像・音声」などのコンテンツを、人間の指示(プロンプト)に応じて自動で生み出すAI技術のことです。近年注目されているのは、従来の「分類・予測型AI」とは異なり、“ゼロから創造する”能力を持つ点にあります。

生成AIの中核にあるのは、大規模言語モデル(LLM)や拡散モデル(画像系)といったアルゴリズムです。たとえば、ChatGPTは大量のテキストデータを学習し、人間のような自然な文章を生成することが可能です。

なぜ今、生成AIがこれほど注目を集めているのか?その背景には以下のような社会的・技術的要因があります。

実際、生成AI市場は今後年47.5%のペースで拡大し、2029年には229億ドル規模に達すると予測されています。

これはもはや一時のブームではなく、「未来の標準になる」技術といえるでしょう。

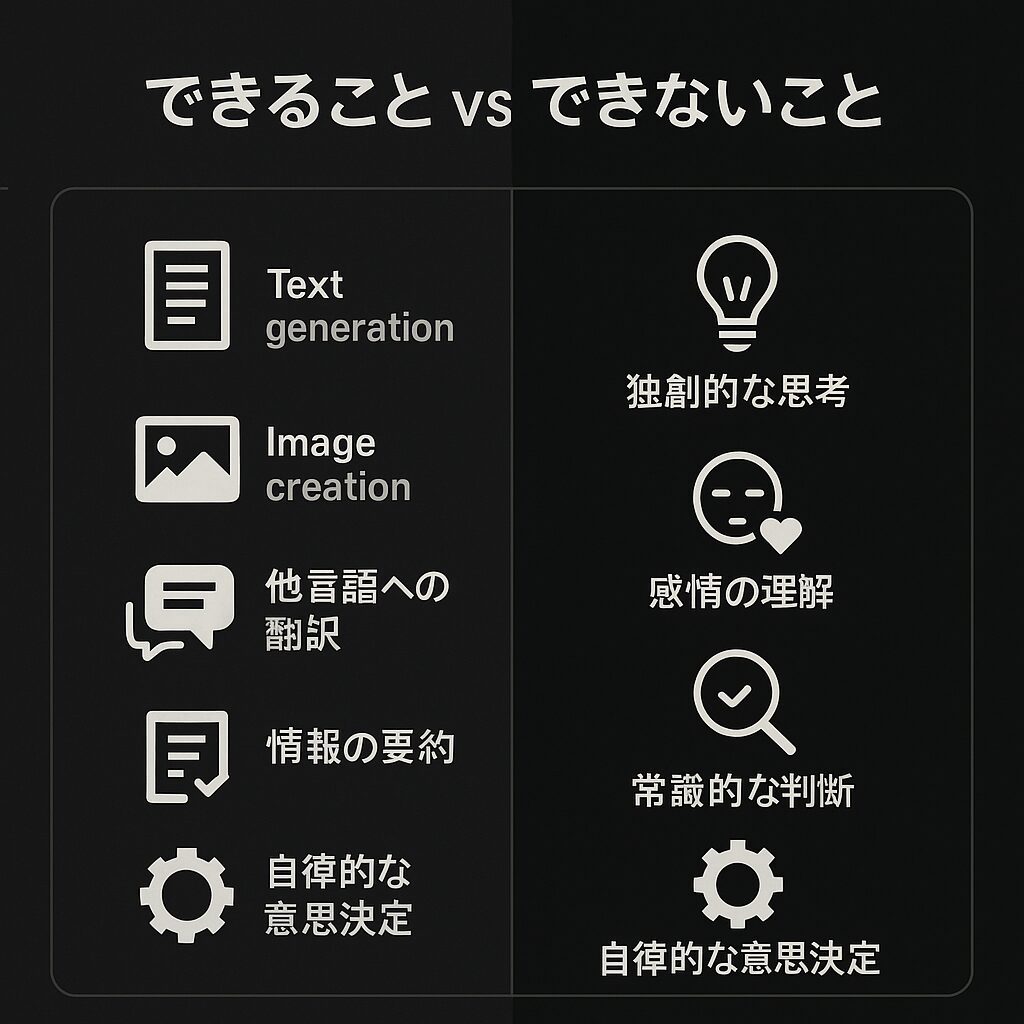

生成AIが注目される理由のひとつは、その“万能感”のような印象にあります。ですが、実際にどこまでできて、どこからが限界なのかを正しく理解しておくことは、導入の成果を左右する重要なポイントです。

| 活用分野 | 内容 |

|---|---|

| テキスト生成 | ブログ記事・広告文・SNS投稿・商品説明など、自然な文章を高速で出力 |

| 画像生成 | イラスト・写真風画像・プレゼン資料用ビジュアルなど |

| 音声生成 | ナレーション音声・動画の読み上げ・自動吹き替えなど |

| コード生成 | HTMLやJavaScriptなど簡易なプログラムコードの出力 |

| 要約・翻訳・構造化 | 長文の要点抽出、異言語対応、表形式への変換などにも対応 |

とくにSNSやオウンドメディアにおける日々の投稿や反応スピードを重視する場面では、極めて強力な武器になります。

それとは別に苦手でできないことは以下です。

つまり、AIはあくまで“補助ツール”であり、アウトラインや原稿の“たたき台”として活用するのがベストです。

実際、筆者が関わったある企業では、AIによる記事の初稿+人間のリライトという運用で、制作時間が1/10に短縮されながら、流入数は2倍以上という成果が出ました。

「できること」と「できないこと」の線引きを知ることが、AIとの賢い付き合い方の第一歩になります。

生成AIツールには数多くの選択肢がありますが、「無料で使いたい」「精度が高いものがいい」「どれを選べばいいか分からない」という声が非常に多く聞かれます。

ここでは、筆者自身が実務で使い比べた中でも特に優れていたChatGPT/Gemini/Claudeの3ツールを紹介し、それぞれの特徴・強み・注意点をレビュー形式でまとめます。

まずメインで使っているのは、OpenAIの**ChatGPT(有料版=GPT-4)**です。文章の自然さや情報の整理力に優れており、特にSEO記事やSNS投稿など“読まれる前提の文章”には強みがあります。筆者はこのツールを使って、毎日1記事と複数のSNS投稿を短時間で生成しています。反応率を維持したまま、作業時間を1/10に圧縮できたのは、まさにこのツールのおかげです。

次におすすめしたいのが、GoogleのGemini(旧Bard)です。最大の魅力は、リアルタイム性と検索連動による“新しい情報”へのアクセス力。たとえば調査中のトピックや時事性が求められるコンテンツでは、ChatGPTよりも鮮度の高い回答が返ってくることもあります。ただし、文章構成がやや硬くなる傾向があるため、実際には下書きとして使い、あとから人の手で整えるのが現実的です。

最後に紹介したいのが、AnthropicのClaudeです。国内ではまだ知名度は高くありませんが、使ってみるとその“文脈のつかみ方”と“読みやすい要約力”に驚かされます。長文処理が得意で、リサーチ資料や記事の構成案を考える場面で大いに役立ちます。対話の自然さにも定評があり、「人間に近いまとめ方をしてくれる」ことが印象的でした。

この3つを併用することで、「スピード」「鮮度」「構成力」のすべてをカバーすることが可能です。実際、筆者も有料はChatGPTだけで、あとはGeminiとClaudeを無料で使い分ける運用で十分に成果を出しています。

「AIで記事を書いたら、検索順位が落ちるのでは?」

こうした不安は、SEOに取り組む人であれば誰もが一度は抱えるものです。実際、Googleも“自動生成コンテンツ”に対して厳しい評価を下すというイメージが広がっています。

しかし、結論から言えば、Googleは“AIか人間か”ではなく、“そのコンテンツが役立つかどうか”を見ていると明言しています。つまり、AIで生成した記事でも、ユーザーに価値を提供できるものであれば十分に評価対象となるのです。

とはいえ、いくつかの落とし穴があるのも事実です。たとえば「情報の正確性が不十分」「構成が浅い」「既存記事のコピーのような内容」などは、評価を下げる原因になります。特にSEO記事では、オリジナリティと信頼性が問われるため、AI任せでそのまま投稿するのはリスクが高いといえるでしょう。

筆者自身、生成AIで作った下書きをそのまま使った記事と、人の手でリライト・ファクトチェックを加えた記事とでは、検索順位・クリック率に明確な差が出ました。特に後者は、読者の滞在時間が伸び、SNSでのシェアも増える傾向があります。

SEO的に安全にAIを活用するためのポイントは以下のとおりです:

AIを使うこと自体がリスクなのではなく、「使い方」によって成果にも、失敗にもつながるのが実情です。だからこそ、ツールの力に頼るだけでなく、自分自身の目と判断が重要になります。

生成AIを最大限に活用するためには、「どんなプロンプトを使うか」がすべてと言っても過言ではありません。

プロンプトとは、AIに与える“指示文”のこと。つまり、AIは「聞かれた通りに答える存在」であり、良い出力を得るためには、良い入力(プロンプト)が必要不可欠です。

たとえば、ただ「ブログ記事を書いて」と頼むよりも、

「あなたはマーケティング担当者です。以下の条件に基づき、生成AIのメリットについて400文字程度で説明してください。条件:『コスト削減』『業務効率化』を含め、です・ます調で、1文ごとに改行してください。」

このように役割・目的・トーン・キーワード・文体まで指定することで、AIはより人間らしく、実用的な文章を返してくれます。

また、応用パターンとしては以下のような活用例があります:

筆者が複数のAIを使って実感したのは、「良いプロンプトは、良い外注と同じ価値がある」ということ。

つまり、AIは“優秀な部下”にできるが、指示が悪ければ結果もブレるのです。

プロンプト作成で意識すべき4つのポイントをまとめると:

こうした工夫を重ねることで、生成されるコンテンツの質も再現性も飛躍的に高まります。

はじめは少し試行錯誤が必要ですが、慣れれば“数倍の作業効率”と“精度の高いアウトプット”が手に入ります。

生成AIの可能性は、もはや個人の副業や情報発信にとどまりません。すでに国内の大手企業も次々と導入を進めており、業務の生産性や精度向上に大きな成果を上げ始めています。

たとえば、2025年の法人アンケート(回答数449社)によれば、「全社的に生成AIを導入している企業」は4.0%、「一部の部署で活用している」は21.8%と、すでに4分の1の企業が実運用を開始しているという結果が出ています。

実際、筆者が関わったマーケティング関連の企業4社でも、以下のような導入効果が見られました。

特に効果が大きいのは、“ゼロから考える時間”の短縮です。人間がイチから案を練るよりも、AIにたたき台を作らせてブラッシュアップする方がはるかに早く、結果として“質もスピードも両立できる”ワークフローが構築されつつあります。

さらに、世界市場に目を向けると、生成AIの市場規模は2029年までに約229億ドル(CAGR 47.5%)に達すると予測されています。この急成長ぶりは、スマホやSNSの登場時と同じレベルのパラダイムシフトであるといっても過言ではありません。

こうしたデータと現場の変化を見る限り、「生成AIを使う/使わない」はもはや選択ではなく、“どう使うか”が問われる時代が到来しているのです。

ここまで、生成AIとは何か、その活用法やツール選び、SEO上の注意点、そして法人活用の実態まで幅広く解説してきました。

結論としては、**生成AIは「使えば楽になる魔法の道具」ではなく、「使い方次第で成果が大きく変わる強力なパートナー」**です。

ChatGPTやGemini、Claudeといったツールを正しく活用すれば、記事制作・SNS・メール・資料作成など、多くの業務が劇的に効率化されます。しかも、単に楽をするためだけではなく、成果の質も同時に高められるのがAIの真価です。

とはいえ、生成されたコンテンツをそのまま使うのではなく、「正確さ」「独自性」「読者視点」を意識し、人間の視点で整えることが欠かせません。それがSEOの成果にも、読者の信頼にもつながります。

この記事を通して、「AIってすごいけど不安…」という気持ちが「これなら試してみよう」に変わったなら、何よりの成果です。

まずは1つ、無料のツールでプロンプトを試してみるところから始めてみてください。最初の一歩が、コンテンツ制作の未来を変える大きなきっかけになるはずです。

そして、迷ったときは「AIは完璧な答えをくれる存在ではない。でも、可能性を引き出す問いかけはできる」ことを思い出してみてください。