- 2025年4月29日

AIウェブマーケティング成功術|中小企業がROIを劇的改善できたワケ

最近、「AIを使ったウェブマーケティング」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?とはいえ、「興味はあるけど、実際に……

「AIでコンテンツマーケティングが変わる」

と聞くようになったものの、

「具体的に何ができるの?」

「本当に効果あるの?」

と疑問に思っていませんか?

私自身、以前は「自分でやったほうが早い」と考えていたタイプです。

しかし今では、AIだけで8割以上のWEBマーケティング業務を自動化できるようになりました。

実際、ある企業ではAIの力を借りることで、未経験のスタッフがCPA400円・CV率20%を出すウェビナー台本を作成できています。

とはいえ、AI活用には落とし穴もあります。

例えば、ブログ記事の自動生成ばかりに頼った結果、検索順位が大きく下がってしまったケースもあるのです。

そこで本記事では、「コンテンツマーケティングにAIをどう活かせば、“成果”につながるのか?」を、

といった切り口で、論理的かつ実践的に解説していきます。

AIを“なんとなく使う”から、“成果を出すために使いこなす”へ。

その第一歩を一緒に踏み出しましょう。

コンテンツマーケティングにおいてAIは、「効率化」「品質向上」「再現性のある成果創出」を同時に実現できるツールです。

ただし、正しい使い方と役割の見極めが不可欠です。

AIは膨大なデータを解析し、

まで、マーケティングの流れを一貫してサポートできます。

特に生成AI(例:ChatGPT、Gemini、Perplexityなど)の登場により、アイデア創出や文章作成といった“人が時間をかけていた部分”を圧縮できるようになったことは革命的です。

このような背景のなかで、AIは“時間と頭脳の拡張装置”として、

マーケターや事業主の武器になり得る存在になっています。

実際、私が支援している企業でも、AIを活用することで未経験のスタッフが高CV率のセミナー台本を作れるようになりました。

かつて「マーケティングは経験とセンス」と言われていた分野が、“再現可能なプロセス”として体系化できるようになったのです。

AIは魔法のツールではありません。

しかし、「適切に質問(プロンプト)を与え」「人の目で調整する」ことで、これまでの何倍もの成果を短期間で実現できます。

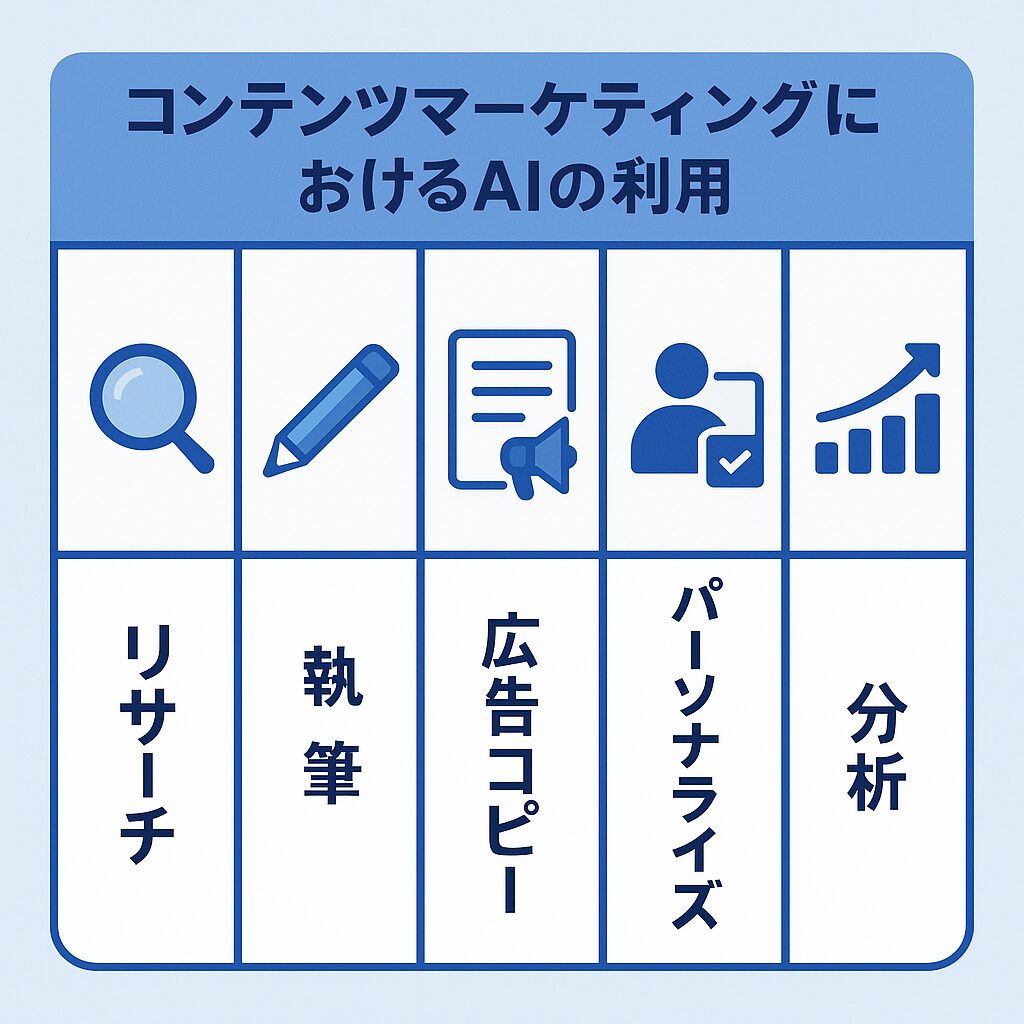

コンテンツマーケティングにおけるAI活用は、以下5つの工程で特に効果を発揮します:

それぞれに具体的な使い方とメリットがあります。

マーケティング施策は「戦略→制作→発信→改善」のサイクルで動きます。

この一連の流れの中で、AIは単なる“代行”ではなく、「思考の補助・時間短縮・再現性の強化」という価値を提供します。

AIは大量のWebデータをもとに、以下を高速で抽出できます:

例:

「2025年 コンテンツマーケティング」でChatGPTにプロンプトを投げれば、

検索意図を含むキーワード案と構成案が10秒で出力可能。

AIは文章の骨組み(構成案)だけでなく、実際の本文や見出し下の解説文も自動生成できます。

適切なプロンプトを使えば、「狙ったトーン・読者層」に合った文章に近づけることも可能です。

など、多パターンが必要な箇所で特に有効です。人間では考えつかない言い回しをAIが提案することもあり、A/Bテストの母集団作りにも便利です。

AIは属性・行動・ニーズごとの文章カスタマイズにも活躍します。

例:「20代女性向けに、親しみやすいInstagram紹介文を3パターン作って」

といったターゲット別プロンプトで、精度の高い出力が得られます。

Googleアナリティクスとの連携や、AI搭載のSEOツール(例:EmmaTools)などを活用すれば、

「なんとなく更新」から卒業できます。

「どれもすごそうだけど、どこから始めれば…」という方は、まずは“アイデア出し”や“構成作成”から使ってみてください。

ツール導入も不要、無料のChatGPTで十分に効果を実感できます。

次章では、AI活用で失敗した実例も交えつつ、“やってはいけない使い方”を紹介します。

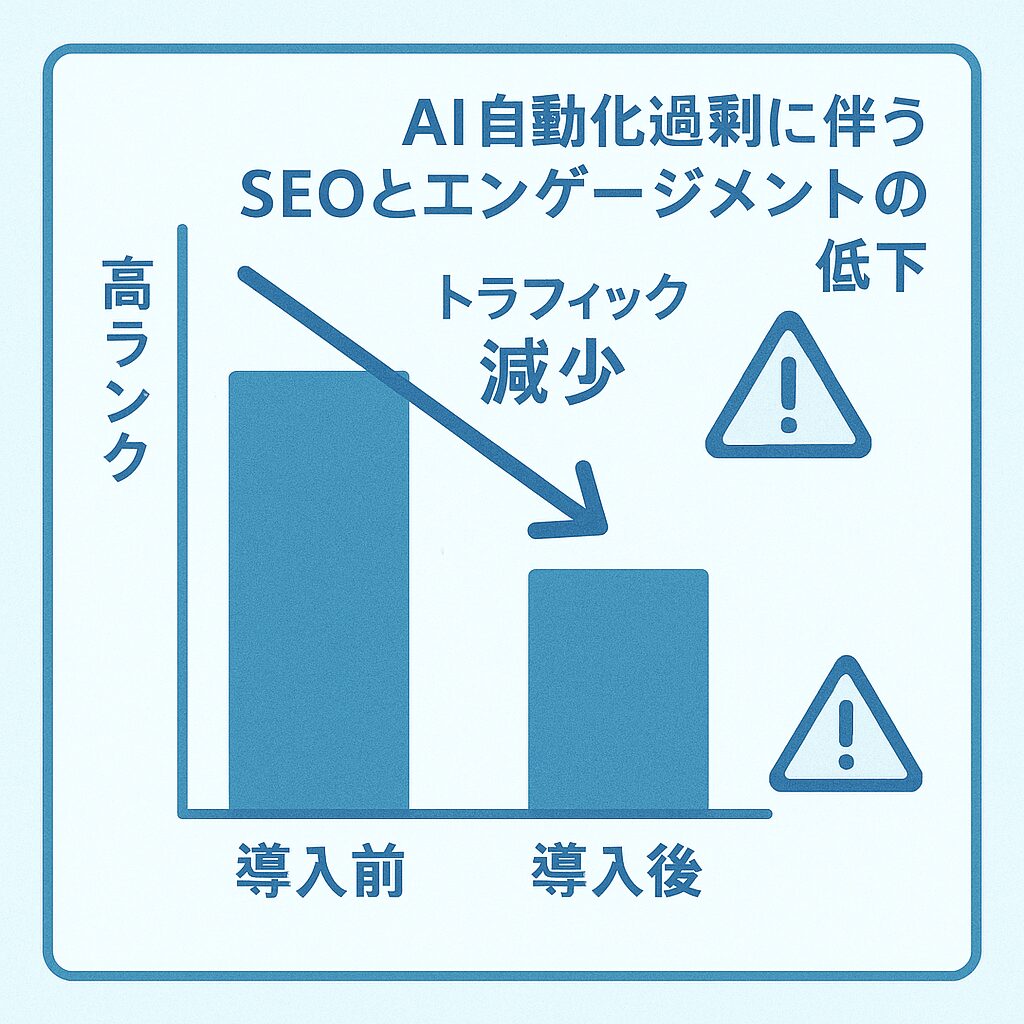

AIは便利なツールですが、“使い方を間違えると逆効果”にもなり得るのが現実です。

特に「自動化しすぎ」「人のチェックなし」は、SEO・品質・信頼性において大きなリスクになります。

なぜ、この落とし穴に注意すべきなのか?

理由はシンプルです。

AIは指示された通りに動く“補助者”であり、思考・判断・文脈理解の最終責任は人間にあります。

うまく使えば強力な武器ですが、過信すれば読者もGoogleも離れていきます。

実際、私自身が運営していたメディアで、WordPressの自動生成テンプレートとChatGPTを連携させ、「記事量産 → 自動公開」という仕組みを構築したことがあります。

その結果、

✅ 記事数は増えたが、検索順位は大幅に低下。

✅ 滞在時間が減り、離脱率が上昇。

✅ 結果的に「人が読まないコンテンツ」ばかりになってしまいました。

理由は明確です。

ユーザーの疑問に“本当に”答えていないし専門性・信頼性が薄く、「ただのAI文章」に見えた。そして、同じような文章構成・表現が繰り返され、オリジナリティが皆無だったのです。

だからこそ最低でも以下の対策はしておいてください。

| 落とし穴 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 自動公開の乱用 | 記事内容を精査せずにAI任せで投稿 | 編集+人の目でチェックを徹底する |

| キーワード詰め込み | SEO対策のつもりが読みにくい文章に | 自然な文脈の中で使うことを意識 |

| 事実誤認のまま掲載 | AIが誤った情報を出す場合もある | 出典確認・検証を怠らない |

| 同質コンテンツの量産 | 似た記事が並び、サイト評価が低下 | 一次情報・体験談を差別化要素にする |

「AIを使えば楽になる」は事実ですが、“AIだけでは成果につながらない”ことも、体験を通じて強く実感しています。

そこで次章では、AIと人間が役割分担し、成果を出すための「ワークフロー設計」を紹介します。

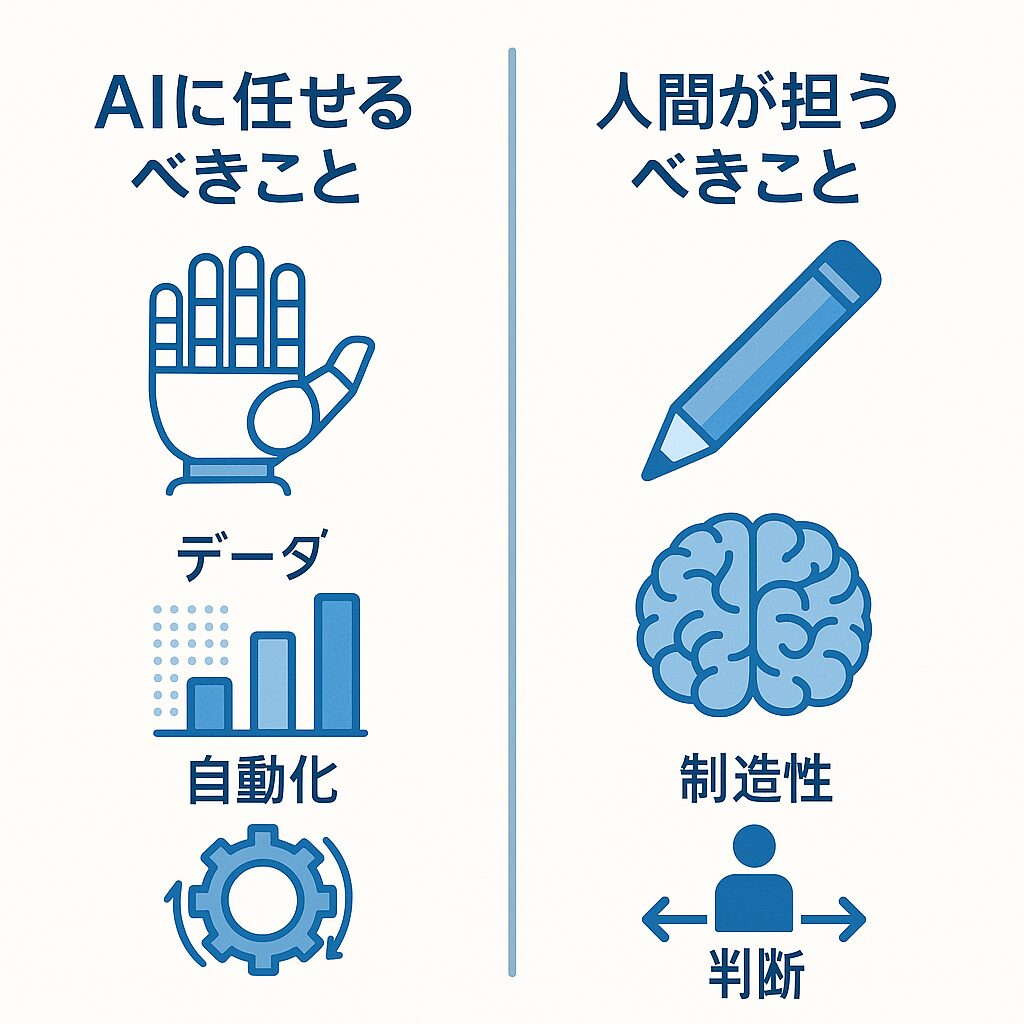

成果につながるAI活用には、「どの工程をAIに任せて、どこを人間が担うか」を明確にしたワークフロー設計が欠かせません。

AIの強み=高速処理・大量生成、人の強み=判断・文脈理解を活かすことが鍵です。

AI導入に失敗するケースの多くは、「丸投げ」か「使い方が曖昧」という問題を抱えています。

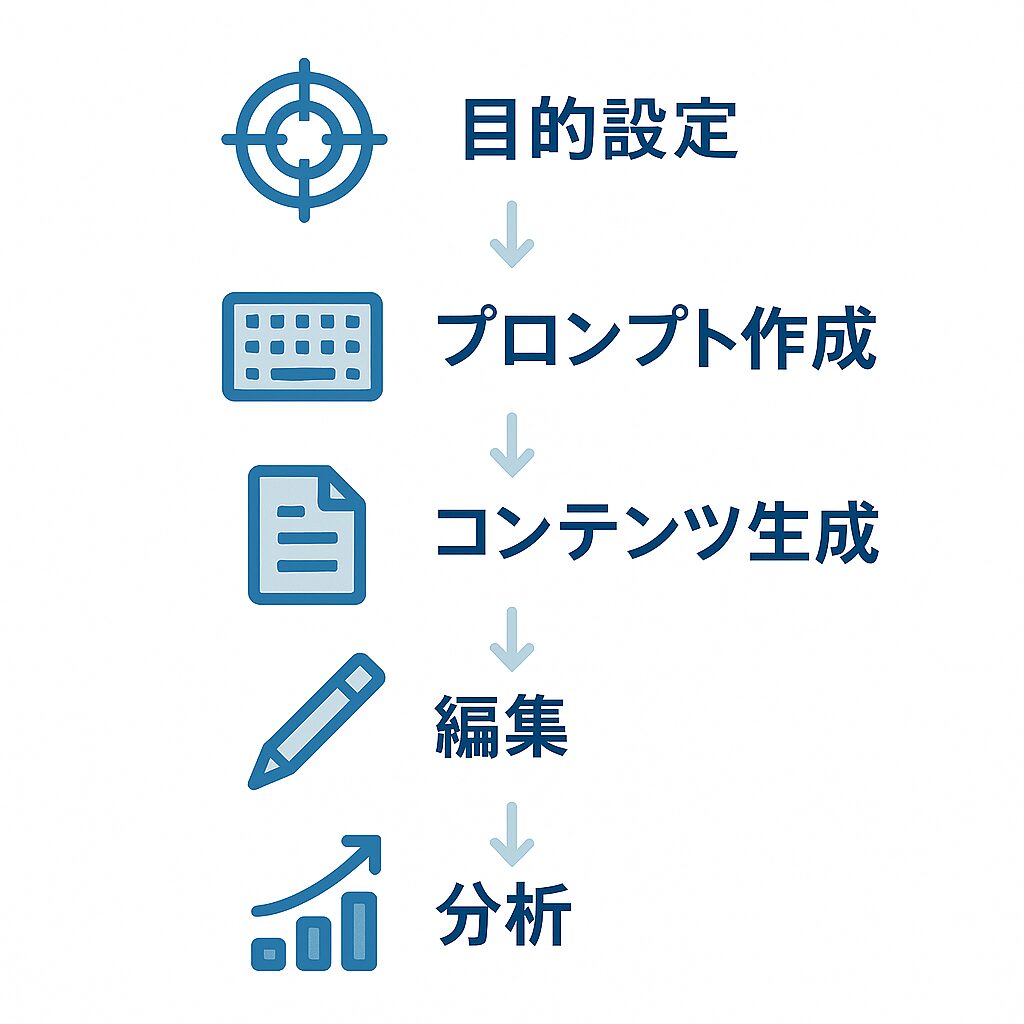

成果を出すには、目的に沿った段階的活用とプロンプトの設計が必要です。

| ステップ | 担当 | 内容 |

|---|---|---|

| ①目的とターゲットの設定 | 人間 | 誰に、何のために届けるのかを明確にする |

| ②構成案とリサーチ | AI+人間 | キーワード抽出・競合調査をAIに任せ、人が選別 |

| ③本文執筆・コピー生成 | 主にAI | 目的・トーンに合ったプロンプトで複数パターン生成 |

| ④編集・校正・事実確認 | 人間 | 読みやすさ・誤情報・トーンをチェック&修正 |

| ⑤公開後の分析・改善 | AI+人間 | データ収集はAI、改善案は人の判断で実行 |

ここで、よく使われるAIツールを簡単に紹介します。

| ツール名 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| ChatGPT | プロンプト次第で幅広く活用可能 | 記事構成・ライティング・プロンプト開発 |

| Gemini(旧Bard) | Google連携が強み | キーワード抽出・最新情報の補足 |

| Perplexity | 高速検索型AI | トレンド調査・情報収集 |

| EmmaTools | SEO特化AI | 構成改善・内部対策 |

| Canva Magic Write | デザイン×文章生成 | SNS・バナー文・LP補助 |

※いずれも無料プランあり/業務レベルならChatGPT Plus推奨

「〇〇向けに、△△について解説する記事構成をH2・H3で提案してください」

→ 明確なターゲットと目的を指示することで、ブレずに実用的な出力が得られます。

「20代女性に向けて親しみやすいInstagram紹介文を3パターン作ってください」

→ トーン・媒体・ターゲットを指定すると精度UP。

大切なのは、AIに“何をさせるか”を設計するのは人間の仕事ということです。

あなたの経験・視点・判断を“核”に据えることで、AIは最強の右腕になります。

AIは初心者でも使いこなせますか?

はい、可能です。

特にChatGPTやPerplexityは、ログイン後すぐに使えるUI設計になっており、

「質問(プロンプト)を入力するだけ」でアウトプットが得られます。

ポイントは、“曖昧な質問ではなく、明確な指示”を出すこと。

例:✕「ブログ書いて」→ ◯「初心者向けに、Instagramの伸ばし方を3つのポイントで解説して」

無料プランでも十分に成果が出せますか?

はい、可能です。

使い方次第で“不利にも有利にも”なります。

Googleは「AIかどうか」ではなく、

**“読者にとって役立つかどうか”**を評価基準としています(Helpful Content評価)。

つまり、読者の悩みを解決し、オリジナリティがあるならAI生成でも評価されるということです。

著作権や倫理的な問題はどう回避すべき?

明らかに特定の文献や他人の記事を模倣しない

機械的な文体で終わらせず、自分の体験・視点で補強する

ファクト確認や専門家レビューを加える

など、人の監修・チェックを必ず入れることで信頼性を確保できます。

無理に一気に全部やろうとせず、小さく試すのが成功のコツです。

最初に取り組むべきステップは何ですか?

無理に一気に全部やろうとせず、小さく試すのが成功のコツです。

この記事では、コンテンツマーケティングにおけるAIの可能性と実践的な活用法を、私自身の体験や具体事例を交えてご紹介してきました。

もしあなたが「AIって難しそう」「本当に使えるの?」と迷っているなら、それは自然な感情です。私自身も、そうでした。

しかし一歩踏み出してみれば、AIは“面倒を減らし、成果を増やす”強力なパートナーになってくれます。

大切なのは、「やってみること」。

この記事が、あなたのAI活用の第一歩を後押しできれば幸いです。ぜひ「試す → 修正する →成果を出す」というサイクルを、あなたの中に取り入れてみてください。

AIとあなたの経験が組み合わされば、マーケティングはもっと自由に、もっと強くなります。