- 2025年5月18日

【保存版】無料で使えるAIチェックツール5選と誤判定の回避法

「え、自分の文章がAI判定された…?」最近、そんな声をよく耳にするようになりました。特に副業ライターやブロガーにとっては……

「AIツールっていっぱいあるけど、ウチに合うのはどれ?」

そう思ったこと、ありませんか?

私も以前、7社のAI導入支援に関わってきた中で何度も見たんです。

“とりあえず導入”して、結局誰も使いこなせないままお蔵入り…そんなパターン。

実は、AIツールって選び方を間違えると、

費用も時間もムダになるどころか、現場の信頼まで失います。

でも逆に言えば、

「自社に合うツール」を「正しいステップで」選べば、

業務効率はグンと上がるし、現場からも“ありがとう”と言われる存在になれる。

この記事では、

を、私自身の支援経験とリアルな企業導入例を交えて、わかりやすくお話しします。

もし今、「何を基準に選べばいいかわからない…」と悩んでいるなら、きっとこの記事が、あなたの道しるべになるはずです。

「AI業務改善ツールって、結局なにができるの?」

この段階でつまずいている人、実はけっこう多いです。

私も支援先で「それってチャットボットとどう違うの?」なんて聞かれることがよくありました。

まずは、ざっくりとした全体像から整理しておきましょう。

ざっくり言えば、人が時間をかけてやっていた単純作業をAIが代行するツール群のこと。

たとえば、こんな業務が対象になります。

つまり、「繰り返しが多い」「判断パターンがある」業務なら、かなりの確率でAI化できるんです。

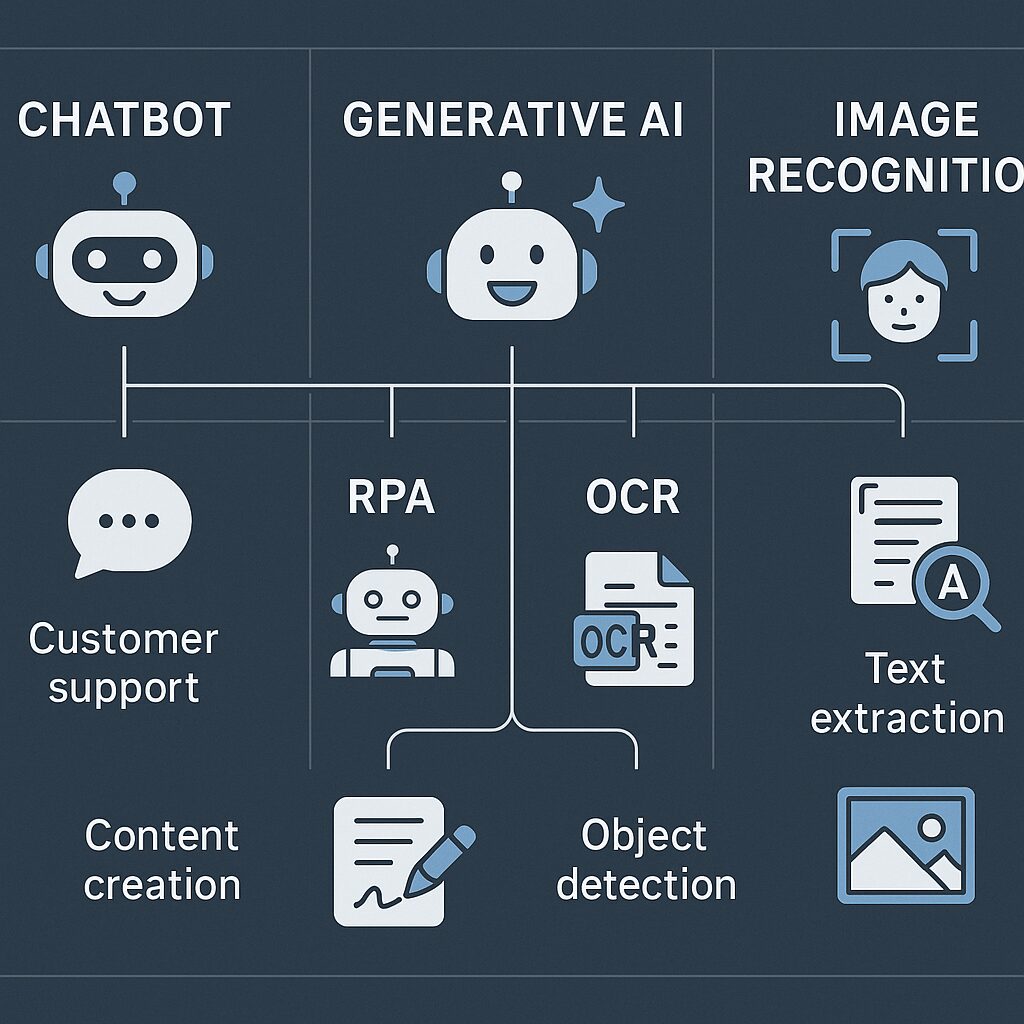

以下のように、ツールは用途別に分かれています。

| 分類 | 主な用途 | 代表的な例 |

|---|---|---|

| チャットボット | 問い合わせ自動応答 | ChatGPT、PKSHA Chatbot |

| 生成AI | 資料作成・要約・アイデア出し | Notion AI、Claude、Gemini |

| AI-OCR | 紙文書の読み取り・データ抽出 | DX Suite、AI inside |

| RPA | 定型作業の自動化 | UiPath、RoboTANGO |

| 画像認識AI | 商品管理・監視カメラ分析 | Google Cloud Vision |

| 音声認識AI | 議事録・通話のテキスト化 | Vrew、Notta |

| データ分析AI | 売上分析・予測 | Prediction One、Tableau |

最初は「なんか難しそう…」って感じるかもしれません。

でも実際は、使う人の業務に“合わせて選べる”ようになってきているんです。

従来のツールとの最大の違いは、AIは“判断”と“学習”ができること。たとえば、

つまり、AI業務改善ツールは、単なる自動化じゃなくて、“柔軟で賢い業務パートナー”として使える段階に進化してきたということなんです。

あなたの業務、もしかしたらAIでかなりラクになるかもしれませんよ。

「ウチでもAIって使えるのかな…?」

そんなふうに思ったことがあるなら、この項目はチェック必須です。

実は、AI業務改善ツールが“効果を発揮しやすい職場”には、いくつか共通点があるんです。

7社を支援してきた経験から言えるのは、課題が明確な会社ほど成果が出やすいということ。

以下に当てはまるなら、導入の検討を真剣に始めてもいいタイミングかもしれません。

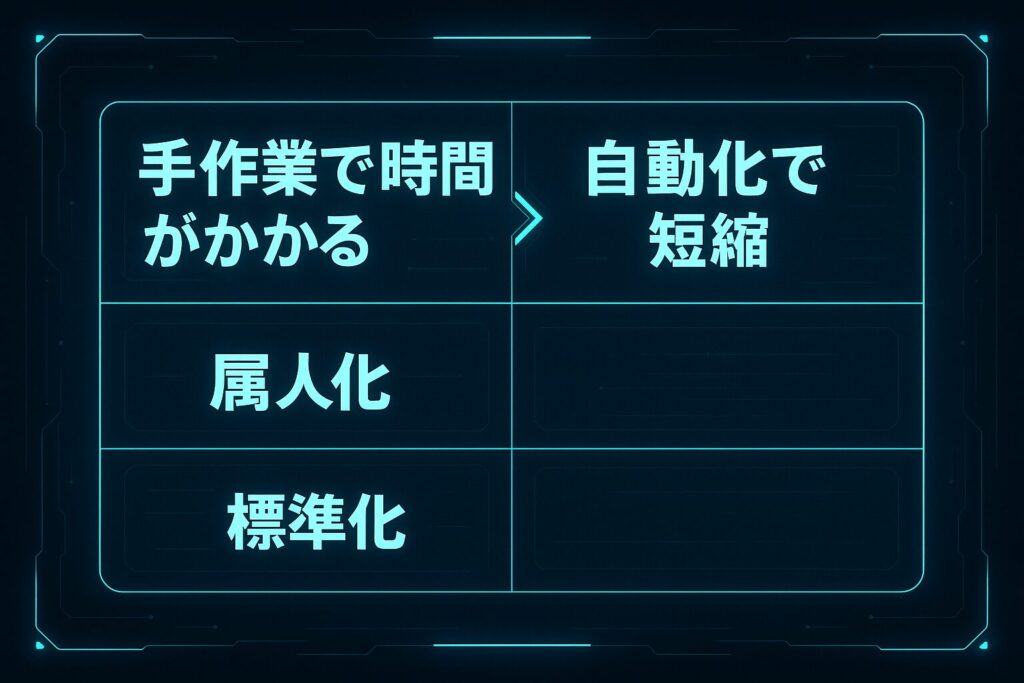

・Excelへの手入力

・請求書のチェック

・毎月の同じレポート作成

こうしたルーティンワークに時間を取られている場合、RPAやOCRとの相性が抜群です。

「その作業、本当に人がやる必要ある?」っていう業務、多くないですか?

たとえば、担当者によって処理の流れが違う、

マニュアルがあっても結局「〇〇さんに聞かないと分からない」状態。

これ、**業務改善の足を引っ張る“典型例”**なんです。

AIは標準化された業務でこそ効果を発揮するので、

こうしたバラつきを整えたいなら、導入前の準備段階から価値ありです。

「人がいない」「募集しても来ない」「現場がパンク気味」

この状況、今の中小企業にはかなりリアルですよね。

AIチャットボットや自動応答システムを導入すれば、

“ひとり分”以上の負荷軽減になるケースも普通にあります。

営業日報、顧客リスト、売上データ…

入力はしてるのに、“見返したことないデータ”って山ほどありませんか?

AIによる自動分析や可視化ツールを活用すれば、

眠っていたデータが「経営判断のヒント」に変わるんです。

競合他社がAIを活用し始めているのに、自社は手作業ばかり。

このままじゃ、スピード感でも差がつくばかりですよね。

「まだ間に合ううちに始めたい」と思ったときが、

**“動くべきサイン”**です。

AIツールは、課題があるからこそ効果が出るもの。

逆にいえば、あなたの会社の“痛み”こそが、導入のチャンスなんです。

「AI入れたのに、全然効果出てない…」

これ、実はめちゃくちゃよくある話です。

私が関わった支援先でも、導入前にこの話をすると

「うちもそうなりそうで不安です」って顔されることが多い。

だからこそ、事前に“やりがちな失敗”を知っておくことが何より大事なんです。

よくあるのが、「業務改善に良さそうだから」「上司に言われたから」みたいな、

ふわっとした動機でツールを選んでしまうケース。

何を改善したいのか? どこに困ってるのか?

目的がはっきりしないまま導入すると、

効果検証もできず“なんとなく終わる”可能性が高いです。

担当AさんはA方式、BさんはB方式。

この状態でツールを入れても、AIは混乱するだけです。

業務フローの棚卸しや標準化ができていないと、

せっかくのAIが「どのルートで動けばいいか分からない」って状態に。

ツールより先に、人の業務を整理することが超重要です。

「使えるかどうか分からないけど、えいっ!と導入」

これ、正直リスクが大きすぎます。

まずは**小規模で試す(PoC)**のが鉄則。

一部の部署で回してみて、現場の反応やトラブルを見てから広げる方が、結果的に失敗が少ない。

最悪なのがこれ。

活用シナリオもルールもなく、

「とりあえず導入して、あとは現場で使ってね」って放り投げるパターン。

結果、誰も使わず、「なんかよく分からんやつ入ってきたよね」で終わる。

こうなると、社内の“AIアレルギー”まで生みかねないんです。

情シスや経営層だけで決めて、現場にはあとから通知。

「え、こんなの聞いてないんだけど…」となるやつですね。

導入成功のカギは、最初から現場を巻き込むこと。

“使う人”が納得してないと、どんなツールでも定着しません。

導入に失敗する企業は、ツールではなく「準備」と「運用フロー」でつまずいています。

逆に言えば、そこを押さえれば、成功確率はグッと上がりますよ。

AIツールって、正直どれも“良さそう”に見えるんですよね。

でも実際には、「合う/合わない」がハッキリ分かれます。

私が支援してきた中でも、この視点が抜けていて失敗するケースが本当に多かった。

ここでは、「これだけは絶対チェックしてほしい!」という5つの視点を紹介します。

まず、**「なにを改善したいのか」**がハッキリしてますか?

たとえば──

目的とズレたツールを入れても、誰も使わないまま終わります。

まずは“課題の特定”がスタートラインです。

UIが複雑だったり、英語表記だったり、

「IT詳しくない人にはムリ…」というツールは結構あります。

現場が使いこなせないと、ツール自体が“重荷”になるだけです。

「現場で10分触って理解できるか?」という視点で見てみてください。

「高機能=優秀なツール」ではありません。

重要なのは、その機能が“自社の業務にフィットするか”どうか。

たとえば──

**“万能”なツールはほぼ存在しません。**ピンポイントでハマるかどうかが勝負です。

どれだけ便利でも、既存のシステムとつながらないなら使いにくい。

たとえば、

など、**“今ある仕組みに組み込めるか”**は要チェックポイントです。

AIツールは、導入費だけじゃ終わりません。

**「運用フェーズで手が回らない」**という企業が後を絶ちません。

価格だけで判断せず、**“トータルでどれだけの負荷がかかるか”**で比較してみましょう。

これら5つの視点をもとにツールを見直すだけで、「なんか良さそう」ではなく「ウチにはこれが必要だ!」という判断ができるようになります。

「どのツールを選べばいいのか、結局よくわからない…」

そんなあなたのために、主要なAI業務改善ツールを“用途別”に分類しました。

私の支援現場でも、最初にこの視点で整理すると一気に理解が進むんです。

ここでは、“実際に導入されている定番ツール”を中心にご紹介します。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| ChatGPT | 対話形式での自然な対応が可能。API連携も◎ |

| PKSHA Chatbot | 企業利用に特化。大手導入実績多数 |

| ChatPlus | カスタマイズ性が高く、サポートも充実 |

🔸導入企業例:カスタマーサポート部門、ECサイト、教育機関

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Notion AI | メモ・ドキュメントとの連携が強み |

| Claude | 長文の要約や整理に定評あり |

| Gemini(旧Bard) | Google製。ドキュメント連携や情報検索に強い |

🔸導入企業例:マーケ部門、商品企画、役員プレゼン担当者

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| AI inside | 日本語帳票に強い。自治体・金融機関に導入多数 |

| DX Suite | 操作性が高く、テンプレート管理がしやすい |

🔸導入企業例:経理部門、受発注管理、保険業界

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| RoboTANGO | 中小企業向け、低価格&シンプル設計 |

| UiPath | 高度なカスタマイズ可能。大企業に人気 |

| Power Automate | Microsoft系でOffice連携に強い |

🔸導入企業例:人事・経理・営業管理部門

| ツール名 | 用途 |

|---|---|

| Google Cloud Vision | 商品画像・カメラ解析・在庫チェック |

| Notta/Vrew | 会議議事録・録音データの文字起こし |

🔸導入企業例:製造業、店舗管理、営業アシスタント

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Prediction One | マウス操作だけで機械学習分析ができる |

| Tableau | データの可視化に優れ、直感的な操作性 |

🔸導入企業例:営業企画、経営企画、マーケティング部門

それぞれのツールは、“良い・悪い”じゃなくて**「どの業務に使うか」で価値が変わる**んです。

だからこそ、目的と現場の課題に合ったものを選ぶことが最重要。

「どのツールを入れるか?」と同じくらい、いや、それ以上に大事なのが、

「ツールをどう使うか?」を事前にイメージしておくことです。

私の支援先でも、“ツールの前に現場を整える”ことが成否を分ける大きなポイントになっています。

AIは“正確な手順”があってこそ力を発揮します。

でも現場では──

こういった状況では、AIが処理するのが難しくなるんです。

まずは部署ごと・人ごとの業務を「全部書き出す」ところから。

見える化するだけで、“本当に必要な業務”と“なくせる業務”が見えてきます。

どの業務を、誰が、どんな順番でやっているのかを整理。

この時点で「属人化してる」「マニュアルがない」部分も見えてきます。

AIに任せるには“ブレない手順”が必要。

そのためには、作業をパターン化・定型化しておくことが必須です。

「業務整理」は、情シスや管理部門だけでやると失敗しがちです。

実際にその業務をやっている**“現場の声”を聞くことで、ムダや非効率が明らかになります。**

私はいつも、現場巻き込みのワークショップを一緒にやってます。

そこから「え、そんな手間かかってたの?」って発見が山ほど出てきます。

AIは“片付いた机”の上でこそ本領を発揮する。

まずは、現場の業務を整えるところから始めましょう。

「本当にうちでも効果出るのかな…」

そう思ったあなたへ。やっぱり実際の事例を見るのがいちばん説得力ありますよね。

ここでは、実際にAI業務改善ツールを導入して成果を出している企業の例を紹介します。

しかも、業種も規模もバラバラなので、自社の状況に近いケースがきっと見つかるはずです。

外食産業の人手不足は深刻。

そこで同社は、AI搭載の配膳ロボットを導入。

特にピークタイムの混雑解消に大きく貢献したとのことです。

マーケティング部門を中心に導入されたのが、社内向け生成AI「BuddyAI」。

「人が“考えること”に集中できるようになった」という声も印象的でした。

ある大手のBPO企業では、入電量のAI予測モデルを構築。

AIの“予測力”が、人手の配置ミスやコスト増を防ぐ鍵になっているんですね。

ネット住宅ローンの申し込みプロセスに、AIによる事前診断機能を導入。

スピード感とUXの向上で、競合との差別化にも成功しています。

ある中堅スーパーでは、店舗ごとの販売データやスタッフの行動履歴をAIで分析。

「人の力 × データの力」が現場改善の強力タッグになっています。

これらの事例から分かるのは**“導入目的が明確で、使う場面が具体的な企業ほど成功している”**ということ。

「よし、AIツールを入れよう!」

そう思ったその瞬間から、もう勝負は始まっています。

ツールの善し悪し以前に、**“どうやって導入していくか”**で成果は大きく変わる。

7社支援してきた中で見えた、“うまくいく会社が必ずやっている導入ステップ”を紹介します。

「何を改善したいか?」「どうなれば成功か?」

この2つを、言葉にして書き出すところからスタートです。

例:

数値で定義することで、効果測定がしやすくなります。

いきなり全社導入は危険です。

まずは、**一部署 or 一業務に絞ってトライアル(PoC)**を実施しましょう。

この段階で「使いやすい?」「現場はどう感じてる?」を観察するのがポイントです。

PoCのあとには、必ず現場ヒアリングを。

このフィードバックが、導入成功のカギを握ります。

「導入して終わり」じゃありません。

“使い続ける仕組み”がないと、すぐに形骸化します。

たとえば──

最初に“運用の道筋”を敷いておくことで、定着率が一気に上がります。

KPIと実績を比較し、「このツールは価値がある」と確信が持てたら本格導入へ。

社内での成功事例として紹介したり、PoCに関わったスタッフが“社内アンバサダー”的な存在になると広がりやすいです。

“導入はプロジェクトであり、文化づくりでもある”。

一歩ずつ丁寧に進めることが、成功への最短ルートなんです。

導入を考えていると、必ず出てくるのが「本当にウチでも使えるの?」「何が起きるの?」という“ぼんやりとした不安”。

ここでは、実際に支援現場でよく聞かれる質問にQ&A形式で答えていきます。

あなたの「モヤモヤ」も、ここでスッキリさせましょう。

ウチみたいな中小企業でも、AIツールって使えますか?

むしろ中小企業こそメリット大きいです。

なぜなら、少人数体制の中で業務を効率化する必要性が高いから。

実際に導入が進んでいるのは、

・業務が属人化している

・人手が足りない

・教育リソースが少ない

といった、**中小企業ならではの課題を持つ現場が多いです。

ITに詳しくない人でも使えますか?

ツール選び次第で全然OKです。

最近のツールは「非エンジニア向け」に作られていて、

導入支援を依頼する場合も「現場向けトレーニング」までカバーしてくれる会社を選べば安心です。

セキュリティは大丈夫?社内データを扱うのが不安…

セキュリティ対応済みのツールを選べばOK。

チェックすべきポイントは、

また、オンプレミス型やプライベート環境対応のツールもあるので、

業種・社内規定に応じて選択肢は十分あります。

どのくらい費用がかかるの?

月額1万円以下で導入できるツールもあります。

たとえば、ChatPlusやNotion AIは比較的安価に始められます。

一方でRPAやAI-OCRは、初期構築費が10〜50万円ほどかかることも。

ポイントは、**「全社導入前にPoCで費用対効果を検証すること」**です。

どのタイミングで始めるべき?

“今まさに困っているなら今すぐ”です。

ツール選定と業務整理には少し時間がかかります。

「あとで検討しよう」では、また忙しさに埋もれてしまいます。

最初の一歩は、「課題を書き出すこと」だけでもOK。

動き始めた企業から、変化は始まっています。

不安は、「情報の不足」から生まれます。

こうして一つずつ整理すれば、行動に踏み出せるはずです。

AIツールって、正直「難しそう」「結局どれがいいの?」って迷いがちですよね。

でも私が7社支援して感じたのは、“選ぶ前の準備”が結果を大きく左右するということ。

たとえば、

こういう“もったいない失敗”は、ほんの少しのステップで防げます。

大事なのは、「自社にとって意味のある導入か?」という視点を持つこと。

✔ 何をどう変えたいのか?

✔ どんな業務がネックなのか?

✔ 誰がどのくらい使うのか?

これらを明確にしてからツールを選べば、導入の成功確率はグッと上がります。

今は、無料で試せるツールも豊富。

PoCから始めれば、大きなリスクもありません。

まずは、今あなたが感じている「めんどう」「時間がない」を1つ書き出すことから始めてみませんか?

未来のあなたが、「あのとき動いてよかった」と思えるはずです。