- 2025年6月10日

AI添削で文章力を底上げ!ビジネスにも効くプロンプト完全ガイド

「これ、本当にAIが書いたの?」そんな驚きのあとに、「でも、なんか違うんだよなぁ…」って思ったこと、ありませんか?……

「AI校正って、本当に使えるの?」

私が最初に感じた疑問はこれでした。

たとえば、ブログ記事やビジネス文書を書いたあと。

何度も読み返してるのに、あとから誤字や変な言い回しが見つかって落ち込む。

これ、あなたにも心当たりありませんか?

私自身、文章を書く仕事をしているのに、毎回の校正作業が正直しんどくて…。

時間もかかるし、集中力も削られる。

それでいて、全部のミスを自力で見つけるのって不可能に近いんですよね。

そんなときに試してみたのが、AIによる文章校正ツールでした。

正直、最初は半信半疑でした。

「ちゃんと自然な文章になるの?」

「無料ツールって精度どうなの?」

「情報漏洩とか、怖くない?」

不安は山ほどありました。

でも、使い方を工夫していくうちに気づいたんです。

AI校正は“使いこなせば超強力な味方になる”ってことに。

この記事では、そんな私のリアルな体験をベースに、

このあたりを、実例とデータを交えてわかりやすくお届けします。

文章に「自信が持てない」「時間がかかる」

そんな悩みを感じているあなたに、ヒントになればうれしいです。

正直なところ、最初は「AIが文章を校正するって、どういうこと?」って思いました。

でも実際に使ってみると、意外とシンプル。

基本的なAI校正の仕組みは、「言語モデルが文章のパターンを学習して、違和感や誤りを指摘する」というものです。

たとえば、以下のようなパターンに対応してくれます。

私が驚いたのは、「AIってけっこう細かいところまで見てくれるな…」って感じた点です。

たとえば、「この言い回し、ちょっとくどくない?」とか、

「“〜してしまう”を“〜する”に変えると文章が引き締まりますよ」とか。

AIだから感情はないけど、まるで文章上手な相棒が隣にいるみたいで。

今では、初稿を書いたら必ずAIに一度通すのが習慣になっています。

「AIって便利そうだけど、ほんとに信頼できるの?」

正直、私も最初は半信半疑でした。

でも、実際に複数のAI校正ツールを使い比べてみて感じたこと。

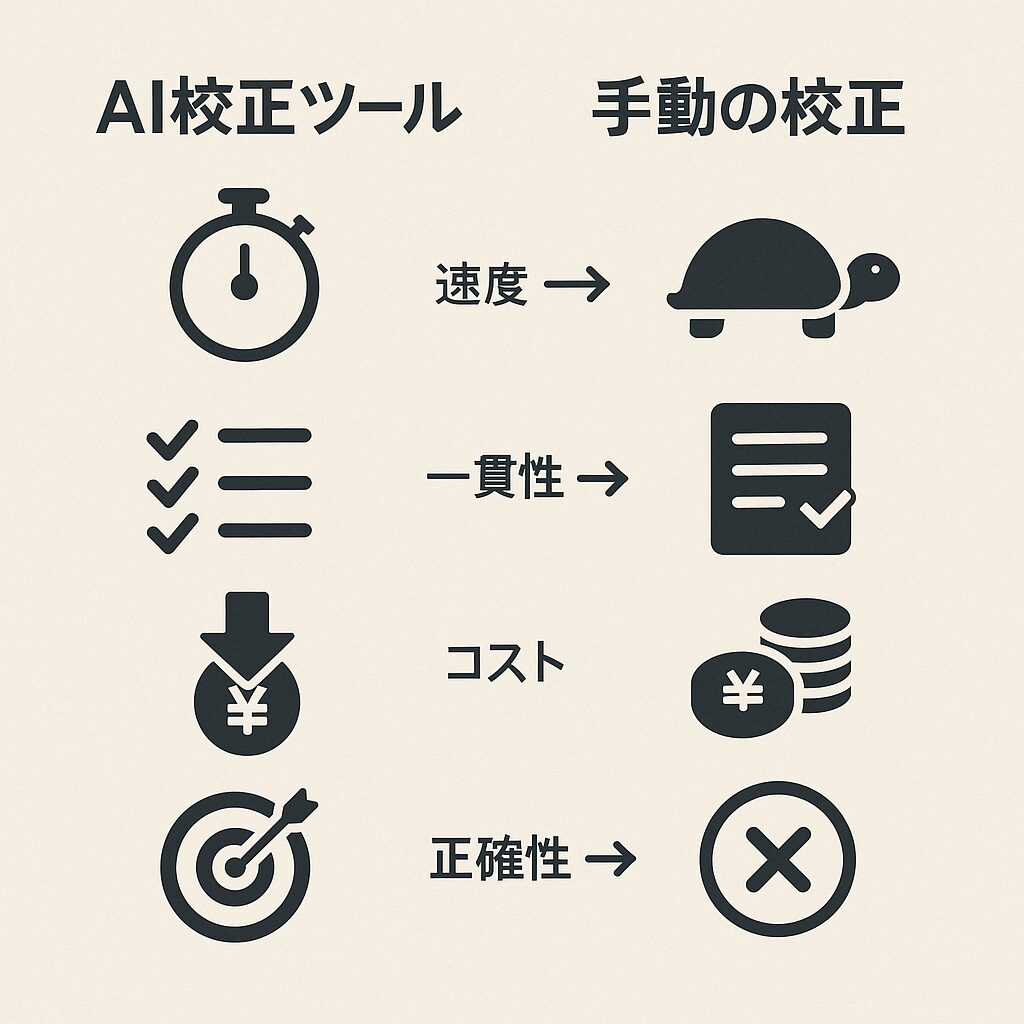

それは、**ちゃんと使えば“めちゃくちゃ時短になる”し、“文章の質も上がる”**ってことです。

私の結論としては、“過信しない。でも使わないと損。”

これがAI校正ツールとの付き合い方だと思ってます。

「AI校正って有料じゃないと意味ないでしょ?」

そんなふうに思っていた時期が、私にもありました。

でも、実際にいろんなツールを試してみたら、**“無料でも十分使える”**ものって意外と多いんです。

今回は、私が実際に使って「これアリだな」と感じたAI校正ツールを、5つ厳選して紹介します。

用途別に比較できるよう、簡単な一覧表にまとめてみました👇

このツールの魅力はなんといっても「気軽さ」。

登録不要・完全無料で、ブラウザ上に文章を貼るだけで校正できます。

対応しているのは、

一度に貼り付けられるのは最大500字までと制限はありますが、

SNS投稿や短い原稿の確認には十分。

私もブログの見出しや導入文のチェックによく使っています。

SHODOは、「Web上で文章を書きながら校正したい人」におすすめ。

エディタ型なので、リアルタイムで誤りや表記ゆれをハイライトしてくれます。

特徴としては、

無料プランでも十分に基本機能は使えますが、

より高度な校正ルール(専門文書など)を使いたいならプレミアムプランも検討ありです。

Typolessは朝日新聞社の基準に準拠した、精度重視の本格派校正ツール。

特に企業広報・オウンドメディア系の方にはおすすめです。

機能としては、

無料では一部機能に制限がありますが、トライアルでも十分実力を感じられます。

正直、これは「校正AIの中でも別格レベル」です。

私も過去に取引先との納品用原稿で、何度もお世話になっています。

文賢の主な強みは、

月額2,178円(税込)とやや高めですが、「文章で信頼を取る」仕事なら投資の価値ありです。

Copilotは厳密には「校正専用」ではありません。

でもその多機能性と精度から、文章チェックにも十分活用できます。

できることは非常に幅広く、

特に**「複数の文章作業をまとめてこなしたい人」**には最適。

Microsoftアカウントがあれば無料で使えるのも魅力です。

このように、それぞれのツールには“向いている場面”が異なります。

私自身も用途に応じて、使い分けながら活用していました。

「文章をChatGPTだけで校正できたら、コスパ最強じゃない?」

私がそう思って本気でプロンプトを研究し始めたのは、2023年のこと。

実は、ChatGPT単体でもかなり高精度な校正が可能なんです。

ただし、コツは“どう頼むか”。

ここでは、私が実際に使っているプロンプトをそのまま公開します。

しかも、場面別に分けているので、コピペですぐ使えますよ。

以下の文章を校正してください。

誤字脱字、表記ゆれ、敬語の誤用、不自然な言い回しを指摘し、

「修正前」「指摘内容」「修正案」の3列で表にしてください。

文末は「ですます調」に統一してください。

以下の文章を、ビジネスメールとして適切な文面に整えてください。

敬語・丁寧語・二重敬語を確認し、不自然な表現は修正案を提示してください。

メール本文として読みやすいようにしてください。

この文章を、SNS投稿やブログ向けに“やさしく・読みやすい”文章にリライトしてください。

誤字脱字もチェックし、不要な繰り返しや言い回しのくどさがあれば自然に修正してください。

以下の文章を、専門性が求められる資料用にチェックしてください。

文法、表現の正確さ、語彙の妥当性、論理構成を中心に校正してください。

必要に応じて提案も含めて出力してください。

更に、、、

ChatGPTをもっと賢く使いたいなら、いきなり校正させず、“前提知識”を与えることが超重要です。

どうするかというと、校正前にこう聞いてみてください。

「SNSで読まれるやさしい文章を書くコツを教えて。」

「ビジネスメールで信頼感のある文章にするためのポイントを教えて。」

すると、ChatGPTがそのジャンルに適した文体・語尾・構成などのヒントを返してくれます。

その“コツ”を頭に入れたうえで、次に校正プロンプトを入力するんです。

さっきのポイントを踏まえて、以下の文章を校正してください。

文体・語尾・語彙が適切か確認し、必要に応じて修正案を提示してください。

この流れにするだけで、「AIが何をゴールとするべきか」が明確になる=精度が跳ね上がるんです。

私もこの順番で指示するようになってから、「なんか違うんだよな…」という“モヤっと校正”がなくなりました。

要するに、“いきなり校正”はもったいない。

まずAIに“理想の文章”を教えてから指示する。

それだけでChatGPTは一気に“文章設計士”になります。

ここだけの話、無料で精度を爆上げする裏技があります。

それが、**「AI校正ツールで先に“自分の文章のクセ”を把握しておくこと」**です。

たとえば私は、文賢やSHODOなどで何度も文章を校正しながら、

「よく指摘されるパターン」をメモしていました。

こういったクセを把握して、プロンプトにこう加えるようにしたんです

私の文章では「〜ということができます」が多く出る傾向があります。

このような冗長表現を省き、簡潔に修正してください。

また、語尾が単調にならないようバリエーションも加味してください。

この工夫を入れるようになってから、ChatGPTの校正提案が一段と“自分に合った修正”になったと実感しています。

AIに「なんか違うんだよな…」って思う理由のひとつは、“あなたの文章”を知らないから。

だったら、自分から教えてあげればいいんです。

この“クセベースのプロンプト設計”を入れることで、

ChatGPTは無料のままでも、あなた専属の赤ペン先生になりますよ。

「便利なのは分かる。でも情報漏洩とか、やっぱりちょっと不安…」

これ、私も最初にAI校正ツールを使ったときに感じた正直な気持ちです。

AIツールを使ううえで無視できないのが“セキュリティリスク”。

ここでは、私が実際にチェックしているポイントや、現場でも話題になるリスク対策についてまとめておきます。

まず、ChatGPTなどのAIに文章を入力する=その内容がサーバーに送信されるということを理解しましょう。

企業の資料や個人情報が含まれている文章を、無防備に使うのはNGです。

🔒対策:

たとえば、URLを開けば誰でも使える校正AI。

便利なんですが、データがどこに保管されているか、説明がないものもあります。

🔒対策:

「AIが言ってるから大丈夫」そう思ってそのまま納品・送信…これ、一番危険です。

文脈を読み違えたり、逆の意味に書き換えてくるケースもあります。

🔒対策:

私自身、ある企業の案件で一度だけ「敬語を“ですます”に統一しすぎて、かえって失礼」になった経験があります。

それ以来、校正後は“読み上げツール”で音読して確認するのが習慣になりました。

結論としては、“AIは便利。だけど信頼しすぎない。”このバランスを持つことが、AI活用のカギだと思います。

私の体験:AI校正ツールを導入して変わったこと

AI校正ツールって、正直“どれも似て見える”かもしれません。

でも実際に使ってみると、ツールごとに使いやすさや強みがまったく違うんですよね。

たとえば

そして私のように、

「AIで気づきを得て、文章力も一緒に伸ばしたい」タイプには、

ツールを併用して“自分の癖”を先に知っておくというスタイルがおすすめです。

文章を書く人の数だけ、校正のスタイルがある。

そしてAIは、その“最適解”を一緒に探してくれる強力な相棒です。

あなたも、そろそろ“AI校正ライフ”を始めてみませんか?