- 2025年4月25日

【保存版】バズるX投稿をAIで量産する方法|プロンプト&実例も公開!

「毎日Xで投稿したいけど、ネタも文も考えるのがしんどい…」そう感じたことがある方は、決してあなただけではありません。……

「AIに調べさせても、なんか薄い情報しか出てこない…」

そう感じたこと、ありませんか?

私も最初はそうでした。色んなプロンプトを試しても、表面的な内容ばかりで、使える情報にはなかなか辿りつけなかったんです。

しかも、時間ばかりかかって成果はゼロ。

「結局、自分で検索したほうが早いのでは…?」とさえ思っていました。

でもあるとき、「AIって、聞き方ひとつで答えがまるで変わるんだ」と気づいたんです。

それからは、“プロンプト設計”をリサーチと同じくらい大事な工程として扱うようになりました。

この記事では、

実際に私が企業案件でリサーチに使っているAIプロンプト設計のコツや、

曖昧な入力が「使える情報」に変わる設計ステップ、

市場調査や競合分析などの具体的なテンプレート例まで紹介していきます。

私自身、現在もAI支援を提供する中小企業と関わるなかで、

リサーチを外注するよりも**“自分でAIに聞ける力”の価値が爆上がりしている**のを感じています。

「AIが苦手」「いまいち活用できていない」

そんな方でも、この記事を読み終えるころには——

「あ、この聞き方なら欲しい情報が出てくる!」

と感じてもらえるはずです。

さあ、あなたも「ただ使う」から「使いこなす」側に変わってみませんか?

「AIって便利って聞いたのに、全然使いこなせない…」

こんな風に思ったことはないでしょうか?

正直な話、AIがポンコツなんじゃなくて、“こっちの聞き方”に原因があることがほとんどなんです。

たとえば、こんなプロンプトを見たことはありませんか?

「今後のAI業界の動向を教えてください」

一見、問題なさそうですよね。

でも実際には、めちゃくちゃ曖昧です。

どの地域の話なのか?

対象は市場全体?特定の技術?

期間は2024年?それとも2030年まで?

しかも「教えてください」だけでは、出力形式も精度もバラバラになりやすい。

結果、「知ってる内容ばっかり…」とか「根拠がないっぽくて信頼できない」ということになってしまう。

これは、まるで“地図を持たずに目的地へ行こうとする”ようなもの。

つまり、AIが迷子になるプロンプトなんです。

私も実際に、ある企業のプロモーション調査で「競合とその強みを出して」と曖昧に聞いたとき、

まったく関係ない業界の会社まで混ざって出てきたことがありました。

そのとき初めて、「あ、AIって万能じゃないんだ。こっちが正確に伝えないとダメなんだ」と痛感しました。

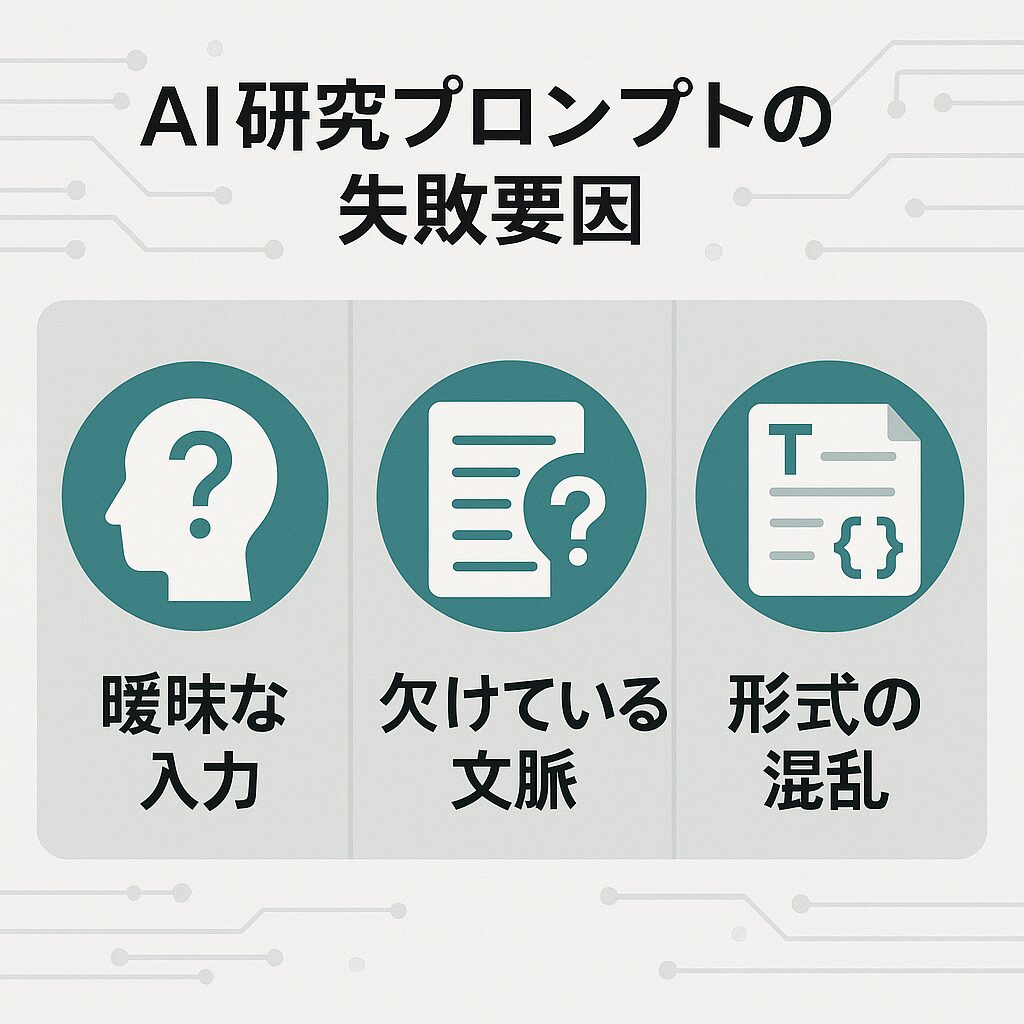

このように、AIが使えない理由は「精度」ではなく「指示設計」にあるケースが本当に多いです。

つまり、プロンプト=あなたの「頭の中の地図」を言語化すること。

AIに「ちゃんと答えてほしい」と思ったら、

まず必要なのは“聞き方の設計”です。

つまり、プロンプトは“設計図”だと考えてください。

そしてこの設計には、必ず押さえるべき3つの基本構造があります。

「AIに何をしてほしいのか」をはっきり伝えること。

これがあいまいだと、どんなに優れたAIでもブレます。

例:「市場の動向を調べたい」

→ ×「AI業界について教えて」

→ ◎「2024年以降の日本国内AI市場のトレンドを3つ教えて」

「どの期間・地域か?」「出力の形式は?」など、前提条件をきちんと指定します。

例:「2020年以降」「日本に限定」「箇条書きで」「出典つき」など

→ 指定があるほど、AIの出力は人間の欲しい形に近づきます。

ChatGPTは“自由回答”が得意すぎるがゆえに、指定がないと「長文すぎる」「要点がわかりにくい」になりがち。

だからこそ、出力の“形”を指示するのがポイントです。

◎「表で」「200字以内で」「3ステップで」「PREP法で」など

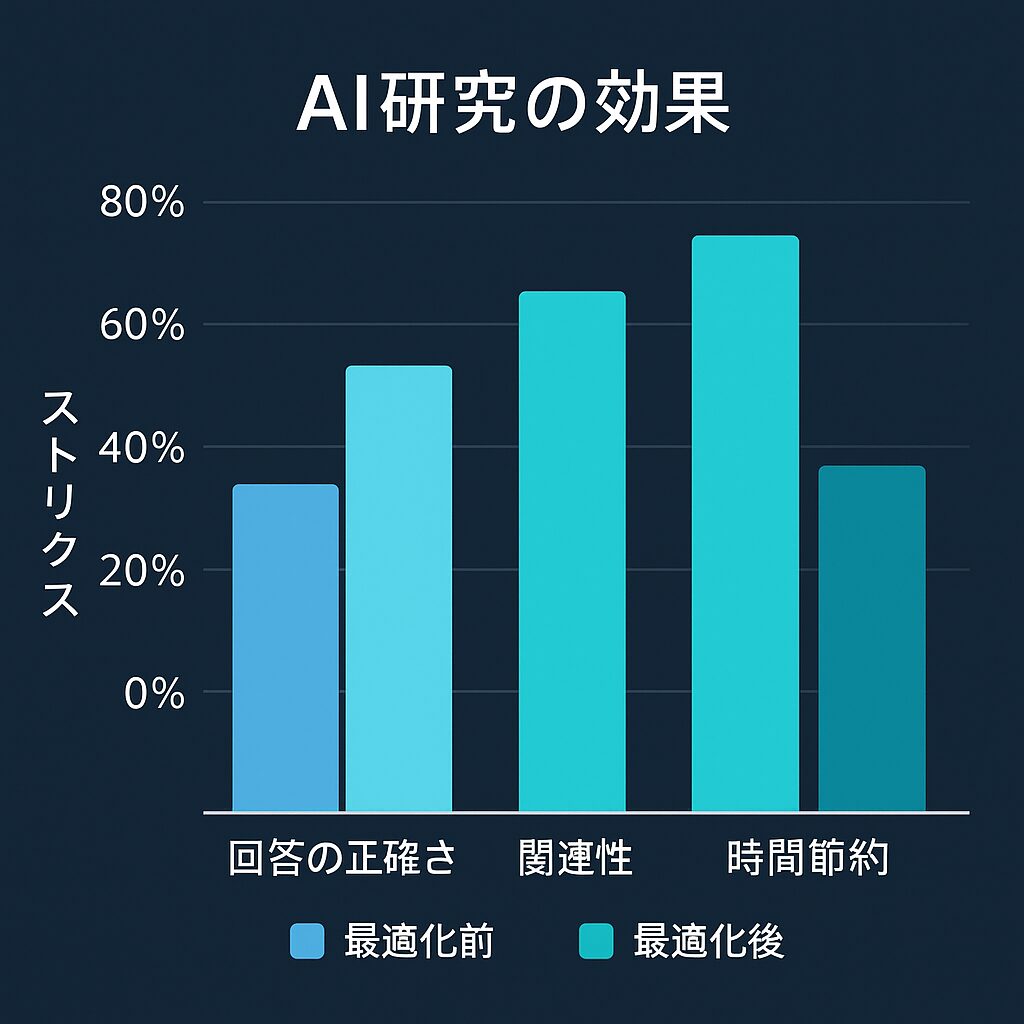

この3つをセットで設計できると、プロンプトの質は一気に跳ね上がります。

実際、私は「出力形式まで細かく決める」ようになってから、

ChatGPTの回答の精度が2倍以上に感じられるようになりました。

あなたは、こんなプロンプトを使ったことありませんか?

「AI業界について教えて」

「マーケティングのトレンドが知りたい」

「競合について調べて」

一見、普通の依頼に見えますよね。

でも、実際に返ってくる回答は……

「近年、AI業界は急速に成長しています。」

「マーケティングではSNS活用が注目されています。」

「競合とは、同じ市場で活動している企業のことです。」

……こんな“浅い”回答で、「うーん、これが欲しかったわけじゃないのに」と感じた経験、きっとあるはず。

こうなる理由はシンプルで、AIが“情報の深さ”を判断できないからなんです。

AIは、人間のように「それ、もう知ってるよね?」と気を利かせることはできません。

だからこそ、指示が曖昧=出力も浅くなるのは当然の結果なんです。

私も最初は、

「なんでこんなに当たり障りのない答えばかりなんだろう…?」と疑問に思っていました。

でも、自分のプロンプトを見返してみたら、

出力形式も条件も何も書いていなかったんです。

それに気づいてからは、

これらを必ずセットで書くようにしました。

するとどうでしょう?

情報の深さと精度が明らかに変わったんです。

「なんか、急に使えるAIになったぞ…!」と感じた瞬間でした。

「じゃあ、どう書けば“深くて使える”回答が得られるの?」

そう思った方に向けて、私が実践しているプロンプト設計の“核”になる3つの原則をお伝えします。

AIに対して「あなたは〇〇の専門家です」と先に伝えるだけで、出力の雰囲気や深さが変わります。

例:「あなたは市場分析の専門家です。2024年以降の日本国内の生成AI市場について、主要トレンドを3つ教えてください。」

これはAIに“人格”を持たせる=視点を限定させるテクニックです。

“誰の立場で答えるか”が明確になると、内容もそれに沿って深まるんです。

「どこの話?」「いつの話?」「どう出して?」という前提条件は、必ず書きましょう。

例:「日本国内限定」「2022年以降に絞って」「表で」「出典を明記して」

人間同士でも、「ざっくりお願い」より「こうしてほしい」と具体的に言われた方が的確に動けますよね。

AIも同じです。

箇条書き・表・段階的説明・PREP法など、どんな形で答えてほしいかを明示すると、格段に読みやすくなります。

例:「以下のフォーマットで回答してください:項目|概要|出典」

「200字以内で要約してください」

「3ステップで行動プロセスを説明してください」

「どう書くか」を先に制限しておくことで、欲しい“粒度”の情報だけが届くようになります。

この3原則を守るだけでも、AIは“ただの答えマシン”から“有能なリサーチパートナー”に変わります。

私の場合、これをテンプレート化しておくことで、

案件ごとのリサーチも、圧倒的に早く・正確になりました。

プロンプト=AIとの“指示書”だと思って、ぜひ試してみてください。

「理屈はわかったけど、じゃあ実際どんな風に書けばいいの?」

という方のために、ここでは実際に使えるプロンプト例を、

用途別に紹介していきます。

どれも私自身が中小企業のAI支援や、自社リサーチで実際に使っているものなので、再現性は高いと思います。

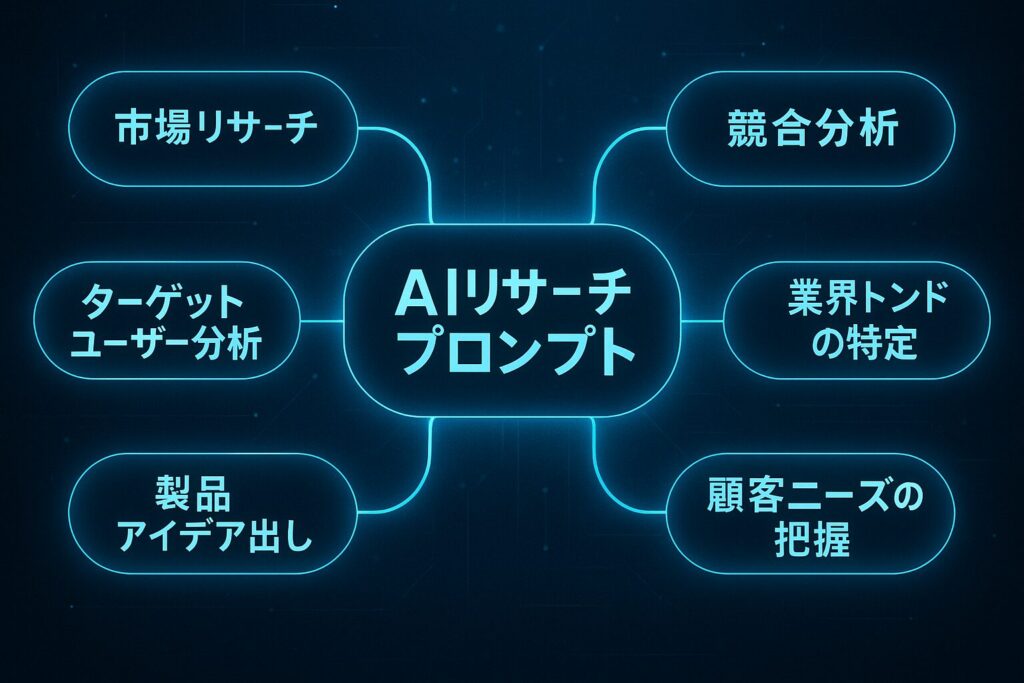

まずは、AIリサーチでよく使われる3つのジャンルを押さえましょう。

それぞれのパートで、目的・精度向上のコツ・プロンプト例を段階的に見ていきます。

「AIが便利」なのは、こうした調査を自動で回収・整理してくれるところ。

でも、そのパフォーマンスを引き出せるかどうかは、あなたのプロンプト設計次第です。

市場調査にAIを使うとき、ポイントは**「どの軸で比較・分析させるか」**を明確にすることです。

曖昧なまま聞くと、ただの抽象的な“傾向紹介”で終わってしまうからです。

このあたりを明確にしたうえで、プロンプトを組み立てると精度が上がります。

あなたは市場調査の専門家です。

2024年以降の日本国内の生成AI市場の主要トレンドを3つ、表形式でまとめてください。

各トレンドには簡潔な概要と出典URLを明記してください。

あなたはマーケティング担当者です。

日本国内で生成AIに関連する主要企業3社を挙げ、以下の項目で比較してください。

・会社名

・主な製品/サービス

・強み・実績

・成長性

表形式でまとめ、参考URLをつけてください。

2024年現在、日本の中小企業が生成AI導入において直面している主な課題とニーズを3つ、

箇条書きで簡潔に説明してください。

できるだけ具体的な事例や調査データを参考にしてください。

こうした設計をするだけで、Googleで1時間探しても出てこなかった情報が、3分で得られることもあります。

市場を動かす“波”を読むには、まず聞き方を整えることから。

「この商品、誰に響くのか分からない…」

そんなとき、AIはターゲットの“思考パターン”や“心理的背景”を可視化するのにめちゃくちゃ便利です。

ただし、ここでも重要なのは具体的に“どんな視点”で聞くかを決めること。

こういった疑問に答えてもらうために、プロンプトは“感情ベース”+“視点の明示”がコツになります。

あなたはマーケティングリサーチャーです。

20代後半の女性で、副業初心者のユーザーが「noteを購入する動機」について、

3つの心理的要因を箇条書きで教えてください。

また、それぞれの要因について背景にある行動・感情も簡単に補足してください。

以下のサービスを検討している人が持ちやすい**「ネガティブな思い込み」や「購入をためらう理由」を5つ挙げてください。

対象:生成AI活用サポート講座

可能であれば、それぞれに対する解決の糸口(例:ベネフィットや補足説明)**も提案してください。

ChatGPTを業務効率化に使いたい人を、以下の3タイプに分類してください:

・副業初心者

・中小企業のWeb担当

・フリーランスのマーケター

それぞれがAI活用に求めている主なニーズ・悩み・不安を整理して、表形式で出力してください。

私の体感では、ターゲットの“思い込み”を可視化してくれる質問は特に効果的です。

それをそのまま訴求やLPの切り口に使えるので、マーケでも重宝しています。

「ちゃんと指定したはずなのに、なんかズレてる…」

AIとのやりとりで、そんな違和感を感じたことはありませんか?

プロンプトの精度って、“書き方そのもの”も大事ですが、改善と調整の工夫でさらに大きく変わります。

ここでは、私自身が実際の案件や自己リサーチのなかで活用している

**「プロンプトを一段深くする改善テクニック」**を紹介します。

いきなり「市場分析をお願いします」と言っても、AIにはどの切り口で、どこまで深く掘るべきか分かりません。

だからこそ、1つのリサーチを複数のステップに“分解”する発想が大事です。

たとえば、生成AIツールの市場調査をしたいとき、以下のように分けて聞くと効果的です:

このように“段階を区切る”ことで、AIが余計な話をしなくなり、欲しい回答に一直線でたどり着けるようになります。

一問で全部聞かない。

むしろ、“聞きすぎないこと”が精度のカギなんです。

AIの回答には「正しそうだけど…ほんとにそれ信じていいの?」という“半信半疑ゾーン”がつきものです。

その疑念を払拭するには、出典の有無が決定打になります。

プロンプトにこう書くだけで、精度と信頼性がグッと上がります👇

「出典付きで教えてください(URL明記)」

「根拠がない内容は除いてください」

「実在する調査データや統計をもとにしてください」

これは特に「市場規模」「トレンド」「データ分析」系の質問で効果的。

私自身、企業リサーチ案件でこの指定を入れるか入れないかで、納品レベルの差が出たこともあります。

また、Perplexity AIのような“出典明示前提”のツールを使うのも◎です。

これは上級者がよく使う裏ワザのようなもので、

AIに“逆に質問させる”ことで、自分では気づけなかった情報のヌケ・モレが浮き彫りになります。

たとえば、私が新しい市場を調査するときには、こう聞きます👇

「この市場を調べる上で、事前に確認すべきポイントは何ですか?」

「このプロンプトで精度を上げるには、他にどんな条件が必要ですか?」

するとAIが、「まずターゲット地域を限定すると良いです」「類似サービスとの比較が必要です」と

設計の“抜け穴”を教えてくれるんです。

これは、自分一人でリサーチしていたら絶対に気づかない視点だったりします。

まさにAIと“共同リサーチ”をしている感覚です。

「マーケター視点では?」「ユーザー視点では?」

このように立場や視点を分けるだけで、AIの答えが一気に多面的になります。

たとえば、ChatGPT活用講座の販売を考えているなら👇

このように切り口を3つ並べて、それぞれについて意見を出させると、そのまま企画書やセールス文に転用できるレベルの回答になります。

また、「賛成派・反対派で比較してください」など、ポジショントークの分離もとても有効です。

特に商品レビュー分析やSNS分析との相性が抜群。

AIは“自由回答”が得意なぶん、整ってない長文が返ってくることもよくありますよね?

それを防ぐのが「出力形式の指示」です。

以下は、私がよく使っているフォーマット指定です。

| 用途 | 指定文 |

|---|---|

| 表にしたい | 「以下の形式で:項目|概要|出典」 |

| 見出し+内容の形にしたい | 「各トピックごとにタイトル+解説で」 |

| 簡潔な要約が欲しい | 「200文字以内で箇条書きにして」 |

| 論理構造を整理したい | 「PREP法で説明して」「理由→根拠→結論の順で」 |

出力形式を明示するだけで、読みやすさ・整理力・再利用性すべてが向上します。

「ChatGPT=要約力」と思ってる人は、出力形式の指示力で“真価”を引き出すべきです。

この5つの改善テクニックは、AIリサーチの質とスピードを同時に高めてくれる実戦的な方法です。

どれか1つでも使えば、“ただの質問者”から“設計できる人”に変わります。

AIに複雑なリサーチを頼むとき、1つの質問で「全部答えてよ!」と思いがちですが……そのやり方、逆効果かもしれません。

AIがうまく答えられないのは、能力の限界ではなく、“段取り”の問題であることが多いんです。

なぜか?AIは人間と違って「流れの文脈」や「調査のゴール」を自動では理解しません。

だからこそ、「最初に何を聞いて」「次に何を深掘りして」「最後にどうまとめるか」という設計=思考の流れをこちらで主導する必要があります。

私がよくやるのは、この3段ステップ設計です

まず、ざっくりとした市場・業界の概要を掴むプロンプトから入ります。

例:

「2024年以降の日本国内における生成AI市場の主要な動向を、3つ挙げてください。各トレンドに対して100字程度の説明と、出典URLを添えてください。」

ここで得た“広い視野”が、次の深堀りステップの前提になります。

続いて、特定テーマを深掘りします。

対象は「競合」「ユーザー」「ニーズ」「課題」など、軸ごとに分けるのがポイント。

例:

「生成AI市場における国内の主要プレイヤーを3社ピックアップし、以下の情報を表でまとめてください:社名|サービス内容|強み|弱み|出典」

このステップが**“材料収集フェーズ”**です。

最後に、AIに「何が言えるか?」をまとめさせます。

例:

「上記の情報をふまえて、中小企業が生成AIを導入する際に考慮すべき3つのポイントを、200字以内で箇条書きにしてください。」

このように、分析・要約・アクション提案まで組み込むと、リサーチ結果が“実務で使える”レベルになります。

出典の明示は信頼性を高めるうえで必須ですが、指示が曖昧だと機能しません。

正しく効かせるには、以下のように具体的に書いてください👇

「必ず実在するWebメディアや統計調査レポートなど、客観的な出典付きで」

「出典のURLを明記してください。出典不明の情報は除外してください」

「出典が曖昧な場合は“出典不明”と記載してください」

PerplexityやConsensusなどのツールを使う場合でも、この指示を付け加えるだけで“引用精度”が上がります。

こうした【ステップ分解+出典指定】の合わせ技は、複雑な市場調査・競合分析・政策系リサーチなどで特に効果を発揮します。

「情報をどう聞き出すか?」ではなく、

「情報をどう分けて、どう確かめるか?」に意識を向けてみてください。

簡単な質問ならChatGPTでもすぐに答えが返ってきますが、「複雑な条件」「複数の視点」「精度の高い分析」が必要なリサーチになると、プロンプトの設計次第で全く違う結果になります。

ここでは、私が実務で使っている複雑系リサーチ専用のプロンプト設計手順を5ステップで解説します。

まずは、「最終的にどういう判断をしたいのか?」を明確にします。

例:「競合との差別化ポイントを明らかにしたい」

例:「新商品を打ち出すための未充足ニーズを把握したい」

この目的が曖昧なままだと、出てくる情報も散漫になりがちです。

次に、どんな観点からデータを見たいのか?を設定します。

例:「価格帯・ターゲット層・UX・導入ハードル」など

これを明記することで、AIが不要な情報をそぎ落とし、構造的に出力してくれます。

複雑な調査は1プロンプト完結では不十分です。

段階的にプロンプトを分けるのがセオリーです。

この3フェーズに分けて回すと、AIも迷わず精度が上がります。

ChatGPTやPerplexityなどに対して、「あなたは〇〇の専門家です」と役割を明示するだけで、出力の質が明らかに変わります。

例:「あなたは市場調査のプロフェッショナルとして回答してください」

例:「あなたは企業戦略コンサルタントです」

この一文で、回答の深さが1ランク変わるので、ぜひ入れてみてください。

最後に、「表で」「200字以内で」「箇条書きで」などの形式指示を加えましょう。

例:「価格/強み/弱みの3列で表にまとめてください」

例:「各視点ごとに50字以内で簡潔に要点を出力してください」

プロンプトの構文にアウトプットの“設計図”を含めることで、AIのブレが劇的に減ります。

この5ステップを意識するだけで、

単なる情報検索ではなく、「本当に使えるリサーチ」ができるようになります。

少し手間に感じるかもしれませんが、慣れると“コピペ式テンプレ”として回せるようになりますよ。

「AIリサーチがうまくいかない」と感じるとき、

その多くは“プロンプトの設計”に原因があります。

私も最初の頃は、

「全然意図が伝わらないな…」

「こっちが欲しい情報とズレてるな…」と、何度も壁にぶつかりました。

でも、そこで試行錯誤を繰り返すうちに気づいたのが――

「AIにうまく“考えさせる”には、人間の設計力がカギになる」ということ。

今回紹介したような:

これらを使いこなすだけで、

リサーチ精度は見違えるように変わります。

もし今あなたが、

「AIをもっと業務に活かしたい」

「時間をかけずに質の高い調査をしたい」

「でも、どう指示したらいいかわからない…」

そんなふうに悩んでいるなら、

“プロンプト設計”を強化することから始めてみてください。

その一歩が、あなたの仕事の質もスピードも、まるごと底上げしてくれるはずです。

では、あなたはAIとどう向き合っていきますか?

今日のこの記事が、あなたの次の一手になることを願っています。