- 2025年5月5日

【初心者必見】ChatGPTで売れるステップメールを作る完全ガイド|プロンプト&成功事例付き

「ChatGPTを使えば、ステップメールも簡単に作れる」──そう聞いて試してみたものの、「結局どうプロンプトを書けばいい……

「ChatGPTやClaude、Geminiでセールスコピーが書けるって、本当に“売れる”のか?」

興味はあるけど、どこか半信半疑。

そう感じている方は、意外と多いんじゃないでしょうか。

実を言うと、私も最初は疑ってました。

でも今では、AIを使って20本以上のLPやウェビナー台本を制作し、累計300万円以上の売上を現実にしています。

もちろん、どのAIを使っても同じように成果が出るわけじゃありません。

結果を分けるのは、「どのAIを使うか?」よりも「どう使うか?」なんです。

特に、プロンプトの設計が売上に直結すると言っても過言じゃない。

今回は、私が実務で使い倒してきた主要なAIツール7種を徹底比較。

特に、ChatGPT・Claude・Geminiについては、それぞれの特徴と実践レビューをお届けします。

さらに、実際に成果を出した**“売れるプロンプト”の例**も公開します。

AIコピーで結果を出せるのか?

20年のマーケティング現場で培った知見と検証をもとに、腹落ちする答えをお届けします。

もしあなたが今、AIの導入を迷っているなら。

この記事が「自分に合ったAIの選び方」と「効果が出る使い方」のヒントになるはずです。

では、いきましょう。

正直に言います。

AIに“全部任せておけば勝手に売れる”そんな時代は、まだ来ていません。

なぜか?

AIは確かに優秀です。

ChatGPTやClaudeなどを使えば、構成が整った読みやすい文章は一瞬で出てきます。

事前に指示をしっかり練れば、トーンの調整や文体の変化もある程度可能です。

でも、問題はそこじゃないんです。

「誰に向けて、どんな場面で、どの感情を揺さぶるか?」

この“戦略の芯”を握っていない限り、どんなに綺麗な文章が出てきても、売れません。

たとえば・・・

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| ○ | 文法的に正確で、整った文章を高速生成できる |

| ○ | 事前に指示を工夫すれば、多様なトーンで書ける |

| × | 感情の機微や読者の“引っかかり”を捉えるのは苦手 |

| × | 同じ指示でも毎回ブレやすく、成果の再現性に課題 |

私も実際に、「とりあえずAIに任せて書かせたコピー」では、ほぼ無反応でした。

でも、ターゲットの状況や葛藤に“グッと寄り添うプロンプト”を練ったことで、あるLPでは300万円超の売上を叩き出すことができました。

つまり、AIコピーはすでに「現場で使える武器」になっています。

でも、“誰でも簡単に成果が出る魔法のツール”ではありません。

大事なのは、

どこまでAIに任せて、どこから人間が関わるか?

そして、どんな視点で指示を出すか?

この視点があるかないかで、成果はまるで変わってきます。

次の章では、私が現場で使っている主要AIツールの違いと、それぞれのリアルな使用感をお伝えしていきます。

AIでセールスコピーを書くなら、「どのツールを選ぶか?」が成果を分けます。

実際、私が現場で試してきた中でも、使うAIによって反応率に差が出たことは何度もありました。

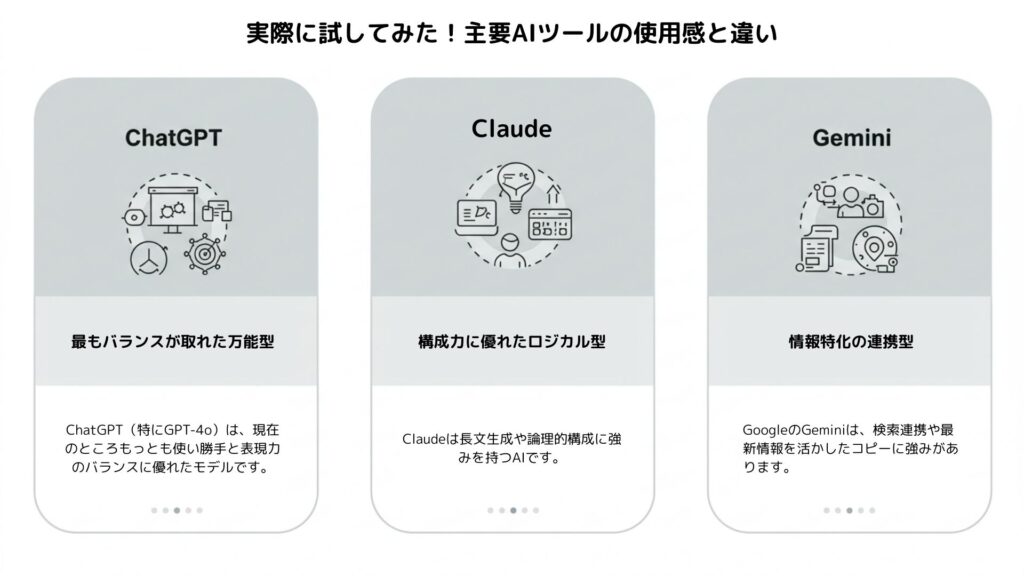

ここでは、私が実務で特によく使っているChatGPT・Claude・Geminiの3大モデルについて、特徴や使い勝手をリアルにまとめてみました。

まず結論から言うと迷ったらChatGPT(特にGPT-4o)を選んでおけば間違いないです。

私自身、このツールで作成したLPで300万円以上の売上を出したことがあります。

汎用性が高く、どんなジャンルの商材にも対応しやすいのが最大の強み。

コピー初心者~中級者の方には、まずChatGPTをおすすめします。

AIに慣れるにはちょうどいい、頼れる相棒です。

Claudeは、とにかく構成がうまい。

まるでロジカルな人間ライターが手書きしてるかのような、丁寧で筋道の通った文章を出してきます。

そのため、BtoB商材や高単価サービスのコピーで力を発揮します。

「ガチの構成で攻めたい」人向けです。

GoogleのGeminiは、検索連携や最新情報の扱いに優れた情報特化型AIです。

「新製品レビュー」や「比較記事」など、情報優先のコンテンツには使える場面も多いですが、

セールスコピーとしては、まだ細かい調整が必要だと感じました。

AIでセールスコピーを書くとき、**結果を左右する最大のポイントは「プロンプトの質」**です。

どんなに優秀なツールでも・・・

こちらの指示がふわっとしていたら、返ってくるコピーもぼんやりしたものになります。

たとえば、AIにこう頼んだことはありませんか?

「キャッチーなセールスコピーを作って」

……気持ちはわかります。

でも、これだけだとAIは判断材料がなさすぎて、「誰に向けて?」「どんな商品で?」「どういう場面で?」がまったく見えません。

その結果、**誰にも刺さらない“普通の文章”**が出てくることになります。

さらに厄介なのが、企業が配布している「テンプレプロンプト」をそのまま使うケースです。

一見、便利そうに見えますが・・・あれって、**自分の商品や状況に合わせて“カスタマイズするのが前提”**なんです。

そのまま流用すれば、当然ズレたコピーになる可能性も高くなります。

私が実務で300万円の売上を出したときに使ったプロンプトには、以下の3つの要素が必ず含まれていました。

この3点を明確にすればするほど、AIの出力は説得力と精度がグッと上がります。

さらに、AIの強みは「何度でもやり直せる」こと。

私も実際、売上300万円を出したプロンプトを作るまでに、10回以上は調整を繰り返しました。

ちょっとした表現の違いや、フォーマットの工夫で、反応率は驚くほど変わります。

「AIでコピーって、本当に大丈夫なの?」

よく聞かれる質問です。

確かに、AIコピーには強みもあれば、ハマると怖い“落とし穴”もあるのが事実。

ここでは、私自身の現場経験をもとに、AIコピーの「リアルな利点」と「見落としがちなリスク」を正直に整理しておきます。

AIは、万能な魔法の杖じゃありません。

だけど、使い方を間違えなければ、作業スピードも発想力も桁違いに跳ね上がる。

私自身、AIを“補助ツール”として使うことで、企画・構成・検証のサイクルが何倍も早くなりました。

すべてを任せてしまえば失敗します。

でも、人間の感性とAIの機能をうまく組み合わせれば、コピー制作はもっと楽に、もっと強くなる。

AIでコピーライティングを行ううえで、成果を出せる人と出せない人の違い。

それはたった一つ

「どこまでをAIに任せ、どこからを人間が担うか?」

をちゃんと分けているかどうか。

この見極めができるだけで、コピーの質も、スピードも、大きく変わります。

ここでは、私自身が実務でやっている**“AI×人間の役割分担フロー”**をリアルにご紹介します。

実際の現場では、私は次のような流れでAIを活用しています。

AIをただの“自動生成マシン”として扱うのではなく「チームの一員」として、適材適所で仕事を振る。

これが、AI時代のコピーライティングで成果を出すための、新しい“働き方”だと感じています。

もう、AIでセールスコピーを書くのは“実験”じゃない。

実務で成果を出すための、確実な“実用ツールになっています。

ただし、ここで大切なのは、「どのツールをどう使うか」をちゃんと理解し、場面ごとに使い分ける視点。

これがないと、せっかくの高機能も活かせません。

まず、具体的に見てみましょう。

大切なのは、AIに丸投げするのではなく、*プロンプト設計と人間の“仕上げ”**でしっかり“味付け”をすること。

私自身、実際にAIコピーで大きな成果を出せたのは、

「どのツールをどう使えば、誰にどんな言葉が届くのか」を常に意識していたから。

AIはあくまでツールに過ぎず、その力を最大限に引き出すのは、使い手であるあなたの理解と戦略です。

この記事が、あなたにとって**コピー制作の“新しい選択肢”**となり、初めの一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

まずは、自分の商品やサービスに合ったAIをひとつ選び、プロンプトをじっくり工夫して試してみてください。

その一歩が、あなたの次なる成功へと繋がります。

どう思いますか?今すぐ、あなたも始めてみませんか?