- 2025年4月28日

生成AIコンテンツ作成の始め方|ツールと実例でやさしく解説

「生成AIを使えば、誰でも簡単にコンテンツが作れる」そんな言葉に期待して使ってみたものの、「なんか微妙…」「思ってたのと……

「え、自分の文章がAI判定された…?」

最近、そんな声をよく耳にするようになりました。特に副業ライターやブロガーにとっては、文章が“AIっぽい”と見なされること自体が大きなストレス。

納品前にツールでチェックしてみたら、まさかの90点(=AI判定)という結果が出て驚いた、なんてことも。

実は私自身、適当にAIで書かせた記事が高得点になり、慌てて非公開にした経験があります。

逆に、手間をかけてAIにヒアリングしながら丁寧に構成した記事ほど「AIらしくない」と判定されやすかった。そんな逆転現象があるからこそ、「判定の仕組みを正しく理解すること」が非常に重要になってきます。

本記事では、以下の3つを中心にお届けします

20年のライター経験と、中小企業5社へのAI導入支援を通じて感じた現場のリアルも交えながら、「AIチェック時代」の賢い文章術をお伝えします。

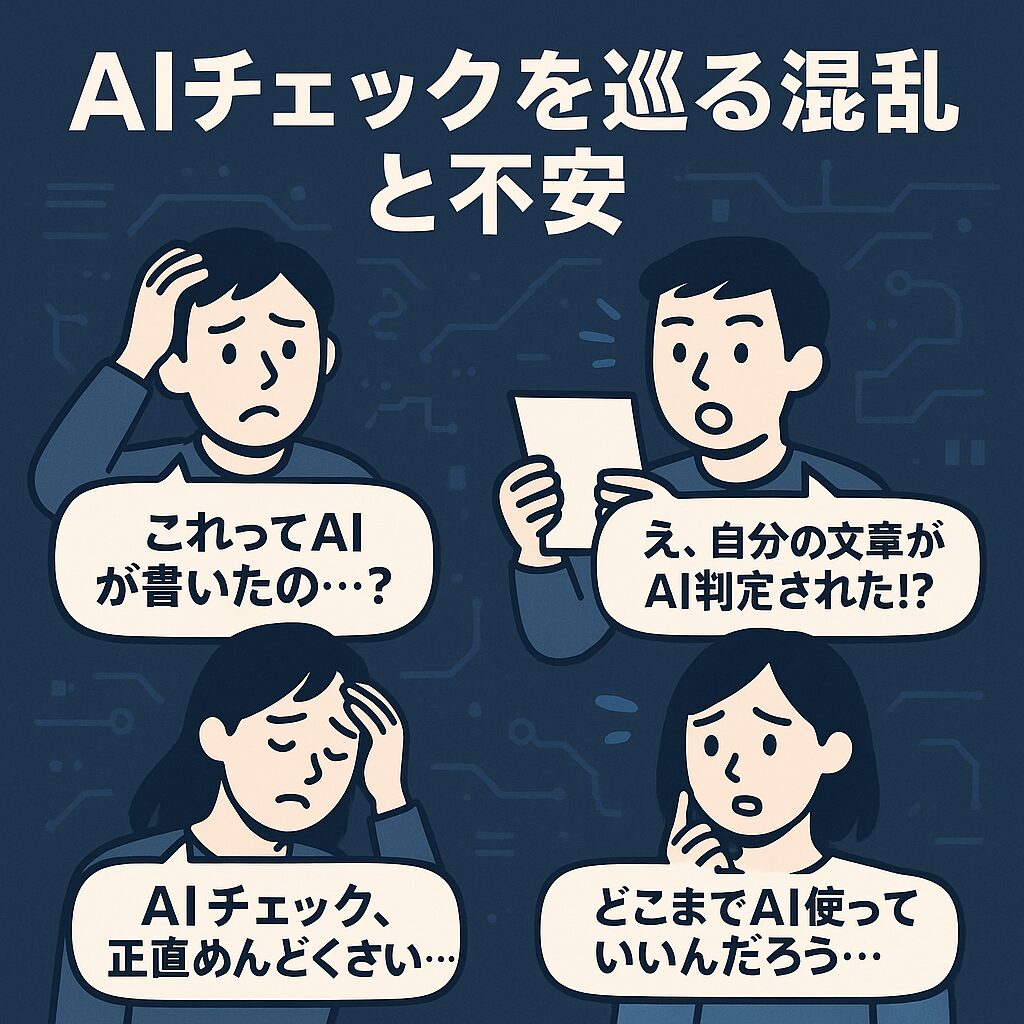

最近、「AIが書いたって判定されたけど、自分で書いたのに…」という声でさえSNSでも出てきます。

副業ライターやブロガーにとって、“AIっぽい”と見なされることは、信頼や収益に直結する重大な問題です。

実際、私の元にも

「AIライティングってどこまでOKなんでしょうか?」

「判定されないように書くにはどうすれば…」

という相談が後を絶ちません。

背景には、ChatGPTをはじめとした生成AIの普及と、AIコンテンツへの社会的な警戒感の高まりがあります。

その流れで、教育現場や企業ではAI文章の判定ツールが導入されはじめ、「AIライティング=悪いこと」のような空気があるのも事実です。

さらに困ったことに、AIチェックツールの判定が完璧とは言いがたいのです。

といった“ズレ”が起きており、「本当に信じていいの?」という不安や混乱を生んでいます。

その結果、多くのライターが「AIチェックを気にしすぎて自然に書けない」「納品が不安」という状態に追い込まれているのです。

「まさか自分の文章がAI判定されるなんて…」

このような驚きや戸惑いの声は、特に真面目に書いている人ほど多い印象です。

よくある声を挙げると、こんなものがあります:

これらは単なる文句や感情の吐露ではなく、ライティングに対する信頼性・評価への不安の現れです。

特に副業ライターや個人ブロガーは、成果物がすべて。“AIっぽい”と判定されること自体が仕事へのダメージになりかねません。

では、なぜこうした誤判定が起こるのでしょうか?

理由は大きく分けて3つあります

これらの声や原因を正しく理解することで、次の「対策」や「正しい使い方」が見えてきます。

AIチェックツールは、文章を読み取って**「これはAIが書いたものか?それとも人間か?」**を判定するツールです。

最近では教育機関や企業にも導入され、ライターにとって無視できない存在になってきました。

では、これらのツールは一体どうやってAIか人間かを判別しているのでしょうか?

実はその判定には、以下のような技術的なロジックが使われています。

主な判定ロジックは以下の通りです。

こうした複雑なアルゴリズムによって、AI判定は成り立っています。

しかし、これらの判定はあくまで「予測モデル」にすぎないという点は重要です。

実際には、以下のような“限界”もあります:

つまり、「AI判定ツールの点数=真実」とは限らないということです。

点数や結果に一喜一憂するのではなく、「どう書けば誤判定されにくいか?」を理解することが本質的な対策になります。

「ちゃんと自分で書いたのに、AI判定された…」

これは、AIチェックツールを使ったことのある多くのライターが経験する違和感です。

実際、人間が書いた文章でも“AIらしい”と誤判定される理由は複数あります。

人間が書く文章は、本来もっと“ムラ”があります。

一文が長くなったり、主観が入ったり、比喩や言い回しがバラバラだったりするのが自然です。

ところが、まじめに論理的に書こうとすると、逆に整いすぎてAIっぽく見えてしまいます。

AIが苦手なのは、「感情」と「自分の言葉」。

感動・葛藤・驚きなどの感情表現や、体験談、エピソードがないと、「これは機械的だ」と見なされることがあります。

「○○とは」「結論:○○です」といったお決まりの型や構文は、AIも多用する表現です。

特に、ChatGPTや文章生成AIが好むフレーズを使うと、AI判定スコアが上がりやすくなります。

同じ言葉や接続語が続いたり、語彙が単調だったりすると、AIが書いたと判断されやすい傾向にあります。

人間は自然と語尾や表現に揺らぎが出るもの。そこに“人間らしさ”が現れます。

このように、「AIっぽい」と判定されるのは、AIだけの問題ではなく、人間側の文章にも原因があるのです。

逆にいえば、この特徴を意識して書くことで、人間らしい“見せ方”に改善することも十分可能です。

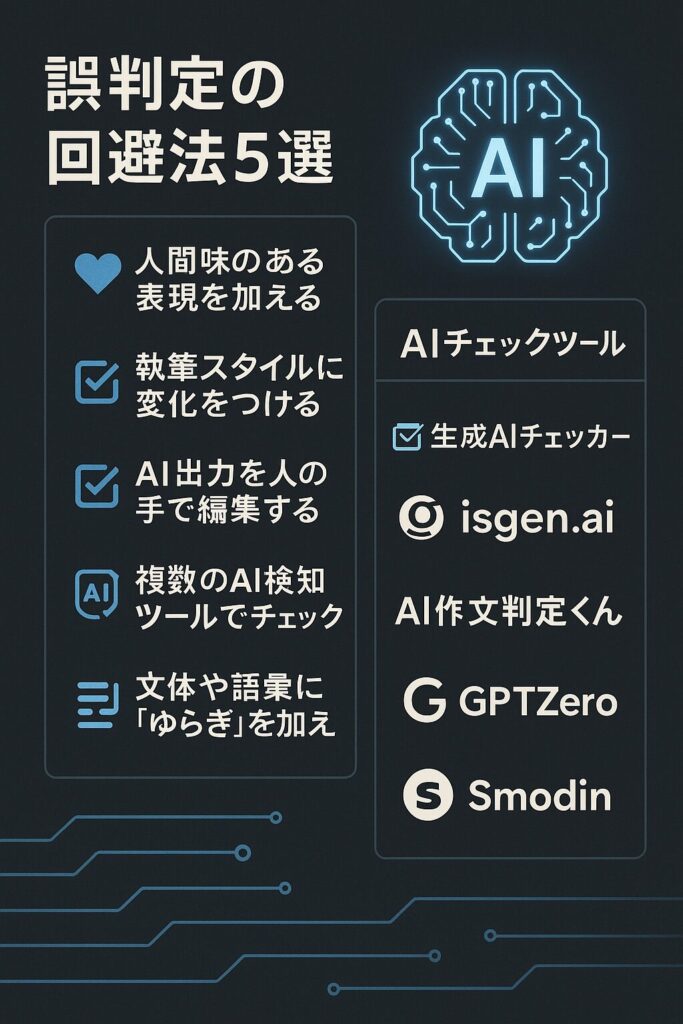

AIライティングの普及に伴い、AI文章かどうかを判定するチェックツールも年々進化しています。

ただし、ツールごとに精度・対応言語・使いやすさが大きく異なるため、自分の用途に合ったものを選ぶことが重要です。

ここでは、実際に使って信頼性を感じたもの・ユーザー評価が高いものの中から、以下の5つを厳選してご紹介します。

▼ 詳細解説:

生成AIチェッカーは、日本語にしっかり対応しつつ、最大1万文字までチェック可能な使いやすい無料ツールです。

AI判定率を数値(%)で表示してくれるので、感覚的にも判断しやすく、Webライターにも人気。結果は数秒で表示されます。

▼ 詳細解説:

「日本で最も正確なAI検出器」として注目されている日本発のツール。

文体や言い回しの細かい違いにも対応しており、教育やビジネス分野での活用が進んでいます。精度・安心感のバランスが抜群です。

▼ 詳細解説:

文法・語彙・論理・感情・知識の5軸から「AIらしさ」を分析。

作文や小論文など、“論理の飛躍”や“感情の薄さ”に対する評価も視覚的に見えるのが特徴で、教育現場での利用も多くなっています。

▼ 詳細解説:

アメリカの大学などで導入されている高精度ツールで、近年は日本語の対応精度も向上中。

文の流れや語彙の一貫性などを総合的に評価し、教育・論文向けに強い信頼があります。

▼ 詳細解説:

文章生成・パラフレーズ(言い換え)・チェックまで一体型で使えるマルチなツール。

日本語にも対応しており、1ツールで完結させたいユーザーには便利。やや翻訳調の結果になる点には注意が必要。

各ツールにはそれぞれ得意分野と制限があるため、「何を重視するか?」を明確にして選ぶのがポイントです。

各AIチェックツールにはそれぞれ特徴があり、用途によって向き・不向きがあります。

ここでは、選ぶ際の判断材料として「メリット」「デメリット」「向いている人」を一目で比較できる表を用意しました。

| ツール名 | メリット | デメリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 生成AIチェッカー | ・最大10,000字/無料 ・UIがわかりやすい ・判定スピードが速い | ・説明が少なく結果の根拠が不明瞭なことも | 長文記事を手早くチェックしたい人 |

| isgen.ai | ・日本語特化で精度が高い ・判定理由がわかりやすい | ・1回5,000字まで ・たまにサーバーが混雑する | 日本語コンテンツを多く扱う人 |

| AI作文判定くん | ・「AI度」を5視点で分析 ・感情・文法などの軸でチェックできる | ・学術寄りの設計で実務用途にはやや遠い | 教育者/学生/作文添削をしたい人 |

| GPTZero | ・海外でも実績あり信頼性高い ・日本語にも対応 | ・UIが英語中心で直感的でない部分がある | 論文・レポートなど硬めの文章向け |

| Smodin | ・チェック+生成まで一体型 ・言い換え支援機能あり | ・精度はややばらつきあり ・生成AI寄りの設計 | 一括管理したい多機能志向の人 |

用途やスタイルによって最適なツールは異なります。

複数併用することで、より信頼性の高いチェックが可能になります。

AIライティングを活用するうえで、多くの人がぶつかるのが「どうすれば“AIっぽくない”文章になるのか?」という壁。

ツールでのチェック結果に一喜一憂するよりも、そもそも“AIに見えにくい文章”を書く工夫を知っておくことが、根本的な対策になります。

ここでは、判定されにくい文章=自然に読まれる人間らしい文章を書くための3つの視点をご紹介します。

AIが書く文章は、構文が整いすぎていたり、語尾が似たりよったりになりがちです。

あえて文の長短を混ぜたり、感情をにじませたり、比喩や疑問文を使うことで、“揺らぎ”が生まれ、自然な文章に近づきます。

📌例:

❌「〜です。〜です。〜です。」→ 単調でAIっぽい

✅「〜なんですよね。…とはいえ、これにも理由があります。」→ 人間らしい“間”やリズム

AIは**「自分の体験を語る」ことができません。**

だからこそ、「私の場合はこうだった」「驚いたのはここ」など、体験談・感情・独自視点を盛り込むことで、判定をすり抜けやすくなります。

📌ポイント:

・できるだけ一次情報(実体験)を加える

・感情語(うれしい・不安・びっくり)を意識的に使う

・曖昧な表現を避け、自分の言葉で言い換える

AIが書いた文章をそのまま使わず、読点の位置・語尾・語彙を変えるだけでも、雰囲気は一気に“人間寄り”になります。

特に、最初の数文を自分で書き直すだけでも、判定結果に大きな違いが出ることがあります。

📌やり方:

「AIから出力」→「自分の語感で読み直してみる」

気になる表現は「口に出して読んで違和感がないか」で判断

文章構造(起承転結)を入れ替えるのも効果的

これらの工夫を組み合わせることで、AIと“共創”しつつ、人間らしさのある文章を生み出すことが可能になります。

無理にすべて手作業に戻すのではなく、「見せ方」「書き方」で“AI判定”を乗り越えていくのが、これからのライターの新しい武器です。

AI判定を回避したいなら、“人間らしさ”とは何か?を逆に理解しておく必要があります。

ここでは、AIチェックツールが「これは人間が書いた」と判断しやすい特徴を、3つの視点から分解してご紹介します。

人間の文章は、文末が「〜です」「〜ます」だけに偏ることは少なく、自然とリズムやニュアンスに差が出ます。

また、**「ややくだけた口調」「言い回しのムラ」「言葉選びのクセ」**があることで、より“人間らしく”見えやすくなります。

📌例:

「〜かもしれませんね」「…と思いました」など主観語尾を混ぜる

意図的に言葉を崩す(例:「ちょっとびっくり」「なんとなく」など

人間は一貫して論理的には書けません。

感情が入り、時には言ってることに揺らぎや矛盾が含まれることも。この“不完全さ”が逆に人間らしさの証拠になります。

📌例:

「最初は不安だったけど、やってみたら意外と楽しかった」

「ちょっと話がずれるけど、これも大事な視点だと思う」

AI文はどうしても抽象的・一般的になりがちです。

一方、人が書く文章には「どこで」「どう感じた」「何が印象的だったか」といった**“具体+主観+情景”のセット**が自然と現れます。

📌例:

「カフェで隣に座った大学生の会話を聞いてハッとした」

「あのときの緊張感は、今でも指先に残っているような気がする」

これら3つの視点を意識して書くだけで、文章の“人間度”は格段に高まります。

AIライティングを使いつつも、この視点を意識するだけで判定スコアはぐっと下げられます。

私自身、はじめてAIチェックツールで「90点(=ほぼAI)」と判定されたとき、正直ショックを受けました。

しかも、その文章はあえてAIでサッと作った実験用の記事で、内容も深掘りしていない。

「これはさすがに引っかかるだろうな」と思っていたので、高得点も当然…と思いつつ、やっぱり公開するのが怖くなり非公開にしました。

一方で、しっかり構成を組んで、AIとやり取りを重ねて作った記事は逆に40点〜60点と“人間寄り”のスコア。

つまり、AIに学習させる内容や、指示の与え方によって、結果は大きく変わるということを体感しました。

特に面白いのは、「点数が低い=AIっぽくない記事」ほど、最初の段階で何度も修正を出していること。

私が意図した“ニュアンス”を伝えるようにプロンプトを工夫し、体験談や感情を入れ込んでいくと、AIもそれに合わせて調整してくれる。

これこそが、「AIをただ使う」のではなく、「共創する」という感覚です。

今では、「チェックに怯えるより、“自分らしく書く”ことをAIと一緒に目指す」ほうがずっと健全だと感じています。

AIライティングが広く使われるようになった今、文章の「真偽」や「人間らしさ」が問われる時代になりました。

この記事では、以下のような内容をお伝えしました:

結局のところ、大切なのは**「AI判定を避けること」ではなく、「読み手にどう伝わるか」**という視点です。

機械に向けた文章ではなく、人の心に届く言葉を意識していけば、自然とAIっぽさからも離れていけます。

私たちが目指すのは「AIに勝つ文章」ではなく、「AIと協力しながら、自分らしさを表現する文章」。

そのスタンスこそが、これからの時代を生き抜くライターにとって最も大切な視点だと思います。

焦らず、比べず、あなたの“書きたい”を大切に。

この記事がその一歩になれば幸いです。