「AIに文章を書かせてみたけど、結局、手直しばっかりで疲れる…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

私も最初はそうでした。

ChatGPTを使ってみたものの、出てくるのはどこか他人事みたいな言葉ばかり。

「このままじゃ読まれないな…」

と、結局は自分で一から書き直すはめに。

でもある日、ちょっとした“指示のコツ”に気づいたことで変わったんです。

プロンプトを整えるだけで、AIの文章がぐっと自然になって、編集時間も1/5に減りました。

実際その方法で、メルマガのコピーをAIで組み立てたところ

たった1週間で個別相談の申込が20件、ROAS1600%達成。

「AIって、ここまで使えるのか…」

そう感じた瞬間でした。

この記事では、そんな体験をもとに**初心者でも自然で伝わる文章が書ける「AIライティングのやり方」**を3ステップで解説していきます。

AIが苦手な人こそ、試してみてください。

うまく使えば、書くことはもっとラクになるから。

AIライティングとは?仕組みと活用シーン

「AIが文章を書くってどういうこと?」

最初にぶつかる疑問は、まさにそこだと思います。

実際、私も初めはよくわかっていませんでした。

「AI=ロボットが勝手に文章を作る」くらいの感覚で使っていたんです。

でも、違いました。

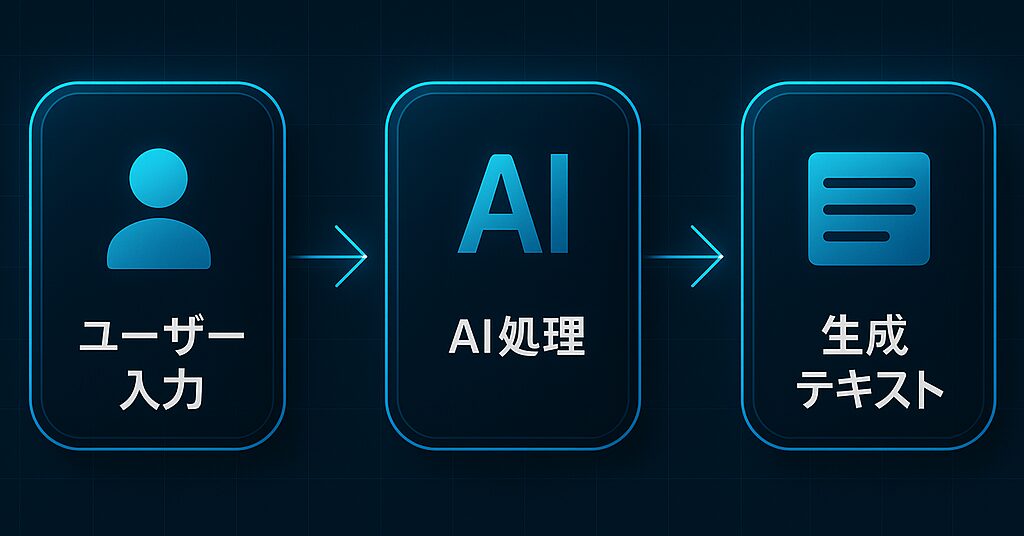

AIライティングは、「人間の思考」を模倣する技術じゃありません。

大量の言語データをもとに、“もっともらしい文章”を統計的に導き出す仕組みなんです。

たとえば、ChatGPTのような生成AIは、

「こんな読者に向けて」「こんな口調で」「こんな内容を伝えたい」

という条件を伝えると、それに沿った形で文章を“予測”してくれます。

この仕組みをうまく活用すれば

- メルマガの導入文を即座に数パターン出す

- ブログのたたき台を5分で作る

- セールスコピーのフックをアイデア出ししてもらう

こんなふうに、「ゼロから書くストレス」から解放されるんです。

実際、私がAIを導入した理由もそこでした。

毎回、導入文で手が止まってしまっていた私にとって、

「とりあえず書き出しが見える」ことは、大きな突破口になったんです。

AIは、あなたの代わりに書くものじゃありません。

あなたの言いたいことを、スムーズに形にするための相棒なんです。

AIライティングの始め方|初心者向け3ステップ

「AIって便利そうだけど、何から始めればいいの?」

よく聞かれる質問です。

ツールも多いし、操作も英語が混ざっていたりして、つまずきやすいんですよね。

でも安心してください。

やるべきことは、実は3つだけです。

Step1. ツールを選ぶ|代表的なAIと特徴まとめ

まず最初にやるべきことは、「自分に合ったツールを選ぶこと」。

よく使われる代表的なAIツールには、それぞれ特徴があります

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| ChatGPT | 自然な会話生成が得意。指示の自由度が高く、初心者でも扱いやすい。 |

| Gemini(旧Bard) | Google系との連携に強く、最新情報にもアクセス可能。調査系に強い。 |

| Claude | 長文処理が得意で、複数の指示も整理して対応できる。思考整理にも◎。 |

私が実際に使っているのはChatGPT Plus(GPT-4)。

理由は、プロンプトのクセを覚えれば、かなり“自然で人間っぽい文章”が書けるからです。

無料から始めたいなら、まずはChatGPTの無料版か、ラクリンのような日本語特化ツールでもOKです。

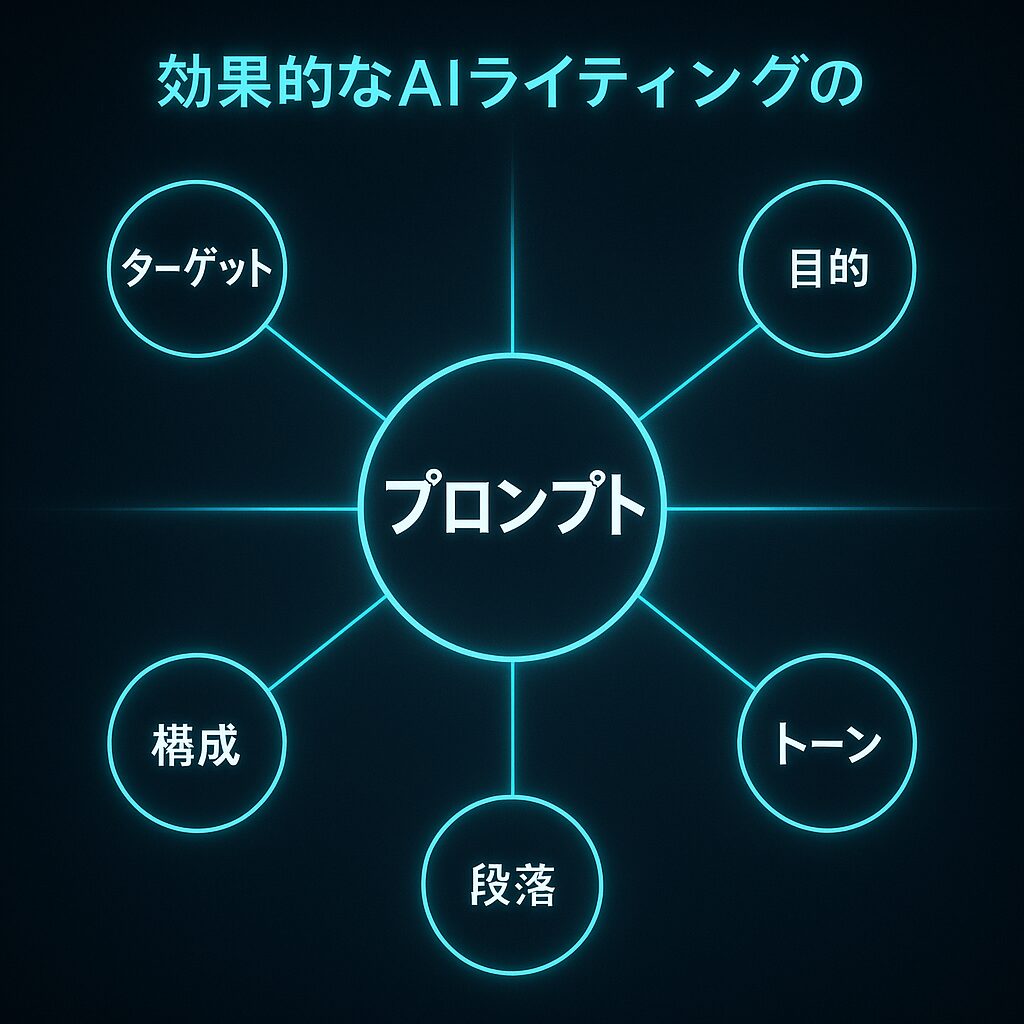

Step2. プロンプトの書き方|自然な文章を引き出すコツ

ここが最大のポイント。

AIの出力精度は、「プロンプト(=指示文)」で8割決まります。

たとえば、こんな感じです。

「30代女性向けに、親しみやすく、専門用語を使わずに説明してください。導入・問題提起・解決策・まとめの構成で。」

これだけでも、出てくる文章の質が一気に変わります。

他にも効果的だったプロンプトの例として:

- 「リード文では不安や悩みを共感で拾ってください」

- 「例え話を交えて説明してください」

- 「読みやすいように短文でお願いします」

AIは、人間と違って“行間を読まない”ので、具体的に細かく伝えることが大事です。

Step3. 編集のコツ|手直しすべきポイントは?

出てきた文章をそのまま使っていませんか?

それ、かなりもったいないです。

AIの文章は“土台”としては最高ですが、そのままだと「他人の言葉」感が残るんですよね。

私がいつもやっているのは、以下の3つの編集

- 主語や口調を自分らしく変える(「〜です」→「〜なんですよね」など)

- 言いたいことがズレてないかチェック(違和感の原因はここ)

- 「ここは自分の言葉で言いたい」と思う部分だけ差し替える

これをやるだけで、AIの文章が“自分の文章”になる感覚が生まれます。

特に「締めの一文」や「冒頭の導入」は、手を入れるとグッと伝わるようになりますよ。

AIライティングの成功事例|時短×成果の実体験

「AIで文章なんて、本当に効果あるの?」

最初は、私も半信半疑でした。

正直なところ、ツールの便利さよりも、“使いこなせない自分”にイラ立っていたんです。

でもあるとき、メルマガの構成づくりで大きな変化がありました。

AIを使ってメルマガ構成を「一発作成」

ある日、個別相談を募集するメルマガを出そうとしたとき。

正直、気乗りしなかったんです。

理由は、時間がなかったのと、過去に“全然反応が取れなかった”という失敗があったから。

そこで、思い切ってChatGPTにたたき台を丸投げしてみました。

すると…

- リード文:読者の悩みに共感した優しいトーン

- 本文構成:問題提起→解決策→限定性の提示という王道構成

- CTA:自然な流れで「今すぐ申し込む」の一文まで完了

編集にかかったのは10分だけ。

あとは自分の言葉で少しだけ調整して、すぐ配信しました。

結果:ROAS1600%・20件の個別相談を獲得

信じられなかったんですが、そのメルマガだけで20件以上の申し込みが発生。

さらに、広告費を入れてもROASは1600%越えという結果に。

今まで3時間以上かけていた構成やコピーが、30分で完成&成果まで出たんです。

この体験で、私の中の「AIに対する壁」が完全に崩れました。

AIは人間の代わりになるんじゃなくて、サポート役であることが最強ということ。

「下書きがあるから迷わない」

「構成があるから時間短縮になる」

「安心して、創造に集中できる」

これが、私がAIライティングを“相棒”として信頼している理由です。

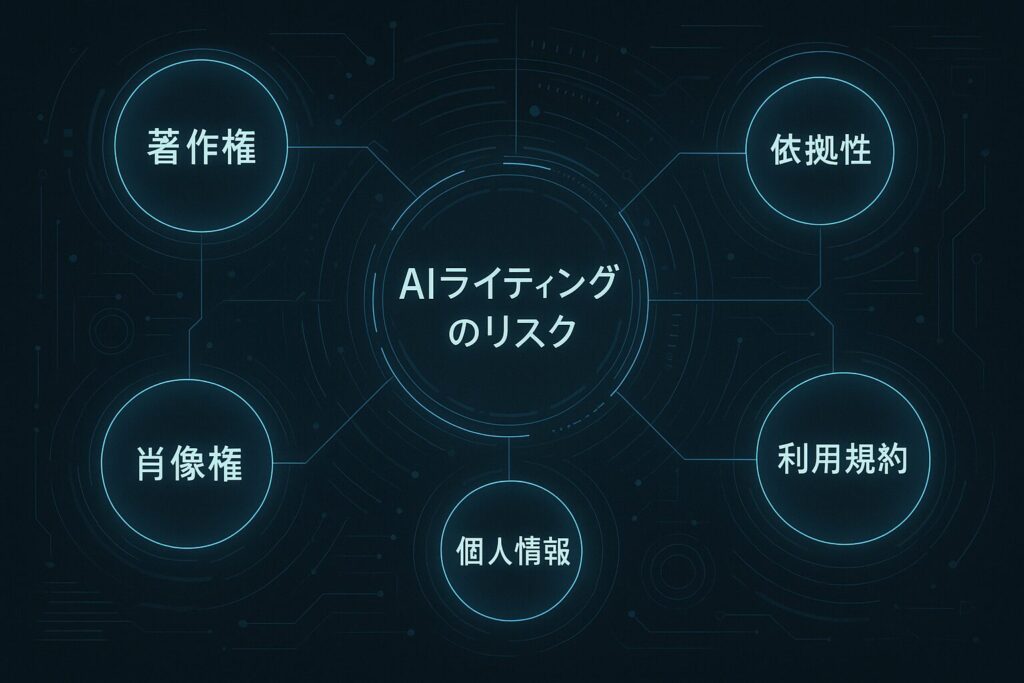

AIライティングの注意点と法的リスク

「AIが書いた文章って、勝手に使っても大丈夫なの?」

これは、よくある誤解のひとつ。

便利だからこそ、知らずにやってしまう“落とし穴”があるんです。

⚠ 著作権は基本「発生しない」が…

AIが自動生成した文章には、原則として著作権は発生しません。

なぜなら、それは“創作”ではなく“計算された出力”だから。

でも、それって「何に使ってもOK」ってことじゃないんですよ。

たとえば

- 他人の著作物を学習に使ったAIが出力したもの

- 明らかに特定のコンテンツを真似ている文章

- 依拠性(他作品に影響を受けている)があると判断される内容

こういった場合は、著作権侵害にあたる可能性があります。

🛡 知っておきたい3つのリスク

- コピペ判定される可能性がある

AIの出力文は他ユーザーとも類似しやすく、重複コンテンツと見なされる恐れがあります。

→ 対策:CopyscapeやCopyContentDetectorなどのツールでチェックを。 - 個人情報や肖像権の扱いにも注意

AIが実在の人物名や画像を取り扱うようなケースでは、肖像権・パブリシティ権の侵害リスクも。

→ 対策:実在情報を使わない、明確な出典がある場合のみ活用。 - 利用規約や契約の不備

商用利用する場合、ツールによっては「クレジット表記が必要」「利用範囲の制限あり」など条件があることも。

→ 対策:利用規約の確認と、取引先との契約書での明文化がおすすめ。

AIを使うこと自体は、違法ではありません。

むしろ正しく使えば、大きな武器になります。

ただし、「AI=全部フリーで無敵」みたいな認識は危険。

法律的な視点も“最低限”押さえておくことで、安心して使い続けられるんです。

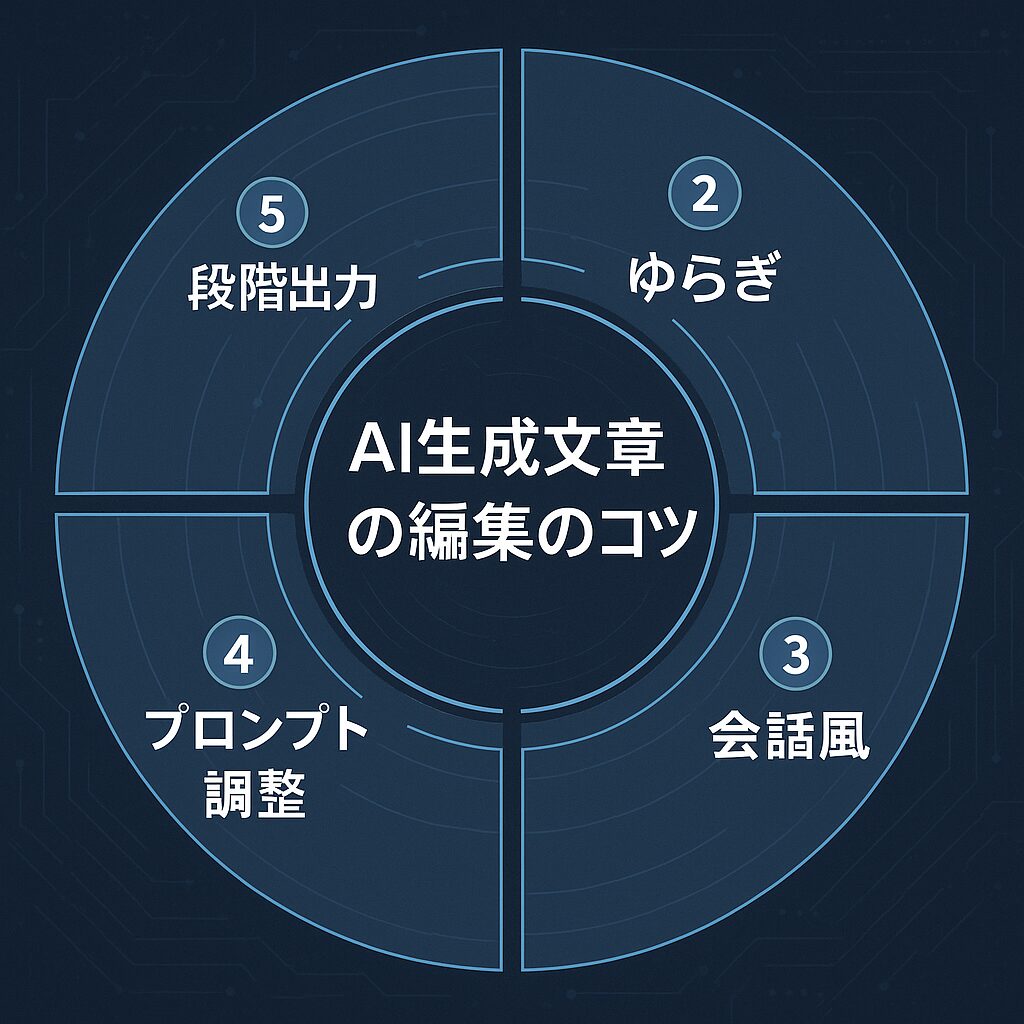

AI文章の質を高める5つのテクニック

「AIに書かせてみたけど、なんか薄っぺらい…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

実は、ちょっとしたテクニックで文章の“人間らしさ”はグッと上がるんです。

ここでは、私が実践して効果のあった5つの方法をご紹介します。

① 目的・ターゲット・トーンを明示する

AIに「何を書くか」だけを伝えていませんか?

それだと、どこか曖昧で“汎用的すぎる文章”になります。

以下の3点を必ずプロンプトに含めましょう:

- 誰に向けて書くのか?(例:30代主婦向け)

- どんな印象で伝えたいか?(例:親しみやすく、やさしい口調)

- どんな目的か?(例:サービスの魅力を知ってもらいたい)

これを加えるだけで、文章の“伝わり方”がまるで違います。

②「1/fゆらぎ」的な“人間らしいゆれ”を盛り込む

AIの文章って、どこか“整いすぎてる”んです。

その違和感を和らげるのが、「揺らぎ」を加えること。たとえば

- あえて会話文を入れる

- 語尾を少しラフにする(〜なんですよね、〜かなと思ってて)

- 「ちょっとした」「実は」「ふと」など、副詞や感情語を加える

これだけで、“人が書いた感じ”に近づきます。

③ 段落ごとの役割をプロンプトで伝える

AIは構成力が弱めです。

なので「段落ごとの役割」をあらかじめ伝えると、グッと読みやすくなります。

たとえば

- 「導入→共感→問題提起→解決策→まとめ」の構成で

- 「この段落では“読者の不安”に寄り添ってください」

- 「次の段落では“行動を促す”言葉を使ってください」

こうした細かい指示こそ、AIが得意とする部分なんです。

④ 「自分の言葉で言い直す」つもりでリライトする

どれだけ優秀なAIでも、あなたの価値観までは書けません。

だから私は、「この部分は自分ならどう書く?」と問いながら

重要なポイントだけ自分の言葉で書き直すようにしています。

それだけで、文章に“自分らしさ”が宿るようになるんです。

⑤ 出力を分けて作らせる(1ステップずつ)

一気に「記事を全部書いて」と頼むと、どうしても雑になります。

コツは、ステップを分けて、AIに順番に書かせること。

たとえば

- タイトルを出す

- 構成を出す

- 導入文だけを出す

- 各見出しごとに段階的に出力する

この方法にしてから、手直しの時間が3分の1に減りました。

しかも、質も安定します。

出力が微妙なのは、AIが悪いんじゃなくて「指示があいまいなだけ」。

逆に言えば、うまく指示すれば“プロ並みのライティング”もできるということです。

ちょっとの工夫で、あなたの書くスピードと質は大きく変わりますよ。

よくある質問Q&A|初心者がつまづくポイントを解消

AIライティングを始めたばかりの頃、「これって大丈夫なの?」と不安になることってありますよね。

ここでは、私が実際に受けた質問や、よくある疑問にズバッと答えていきます。

AIで書いた文章って、SEO的に不利になりませんか?

いいえ、AIが書いたからといって即SEOに不利になることはありません。

Googleも「AIによる生成コンテンツ=スパム」とは明言していません。

むしろ重要なのは、「中身が役立つかどうか」。

つまり、AIで書いたとしても“読者にとって有益な内容”であれば評価されるんです。

ただしコピペや薄い内容はNG。

リライトや情報の肉付けで、しっかり“人の意図”を加えることがポイントです。

AIの文章ってパクリ扱いされることはありますか?

可能性はゼロではありません。

AIは、学習したデータをもとに出力をしているので、一部が他人の文章に似てしまうこともあります。

そのため、必ずコピペチェックツールを使っておくのがおすすめです。

✅ Copyscape

✅ CopyContentDetector

✅ deepLのAI翻訳との併用も◎

念のため、自分の言葉で「言い回し」や「例え話」を入れておくと安心です。

そもそも、プロンプトって何ですか?

プロンプトとは、AIに出す“指示文”のことです。

たとえば、

「30代主婦向けに、やさしい口調で、〇〇についてブログを書いて」

という感じ。

このプロンプト次第で、文章のクオリティがまるで違ってきます。

「なんかAIの文章って微妙…」と思っている人は、指示がざっくりしすぎているのかも。

プロンプトは“設計図”。

丁寧に組み立てるほど、いい文章が出てきます。

AIだけで完結させても大丈夫?

結論から言うと、“完結させようとしない”ほうが結果的に早いです。

AIは「素早くたたき台を作る」ことは得意ですが、

“最後の一押し”や“読者との距離感”には弱い。

だからこそ、

AIで8割作って、残りの2割はあなたの「感情」や「リアル」で仕上げる。

それが、一番自然で読まれる文章になります。

まとめ|AIと一緒に、もっとラクに・上手に書こう

AIに書かせても、結局“自分で直す方が早い”…

私もそう思っていたひとりです。

でも今では、

「AIがいてくれるおかげで、文章を書くのが楽しくなった」

そう感じています。

- AIライティングの始め方は、ツール選び・プロンプト作成・編集の3ステップ

- 成功の鍵は「具体的な指示」と「人の仕上げ」

- 法的リスクやコピペ問題も、正しく知れば怖くない

- 自然な文章に仕上げるコツは、“人間らしいゆらぎ”と構成の工夫

- プロンプト次第で成果は劇的に変わる

私自身、AIを活用するようになってから「書けない…」「何を書けばいいかわからない…」という時間が激減しました。

そして何より、読者の反応が変わったんです。

「読んでてわかりやすかった!」

「共感できた、思わず申し込みました!」

そんな声が届いたとき、AIと“共演”できた手応えを感じました。

「AIなんて、自分にはまだ早いかも…」

そう思っていたあなたにこそ、ぜひ試してみてほしい。

だって、書くことがラクになるって、シンプルに嬉しいことだから。