- 2025年7月27日

AIライティングスクールおすすめ8選|副業に強い実践講座を厳選!

「AIで本格的にライティングをやりたい!」「セミナーや講座に参加して使いこなしたいんだけど、どこがおすすめなんだろう?」……

「AIにライティングを任せてみたけど、なんか違う…」

そんな風に感じたことはありませんか?

生成AIは使い方次第で最強のパートナーにも、逆に“微妙な文章製造機”にもなります。

「どんなプロンプトを書けばいいか分からない」

「AIの文章が機械っぽくて直すのが面倒…」

これは私自身も、AIを使い始めた頃に抱えていた悩みでした。

しかし、Web上の情報や自作文章をAIに学習させることで精度が劇的に向上。

「これは最高の効率化ツールだ」

と確信し、半年以上にわたり独自の“オペレーション型プロンプト手法”を開発。

結果、CPA1500円→400円、成約率20%、メール3通で20件の個別相談獲得といった成果を出せました。

この記事では、生成AIライティングを「思い通りに操る」ための実践ステップとプロンプト術を、初心者にもわかりやすく解説します。

副業・マーケティング・執筆業などに「すぐ役立つ内容」を詰め込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください!

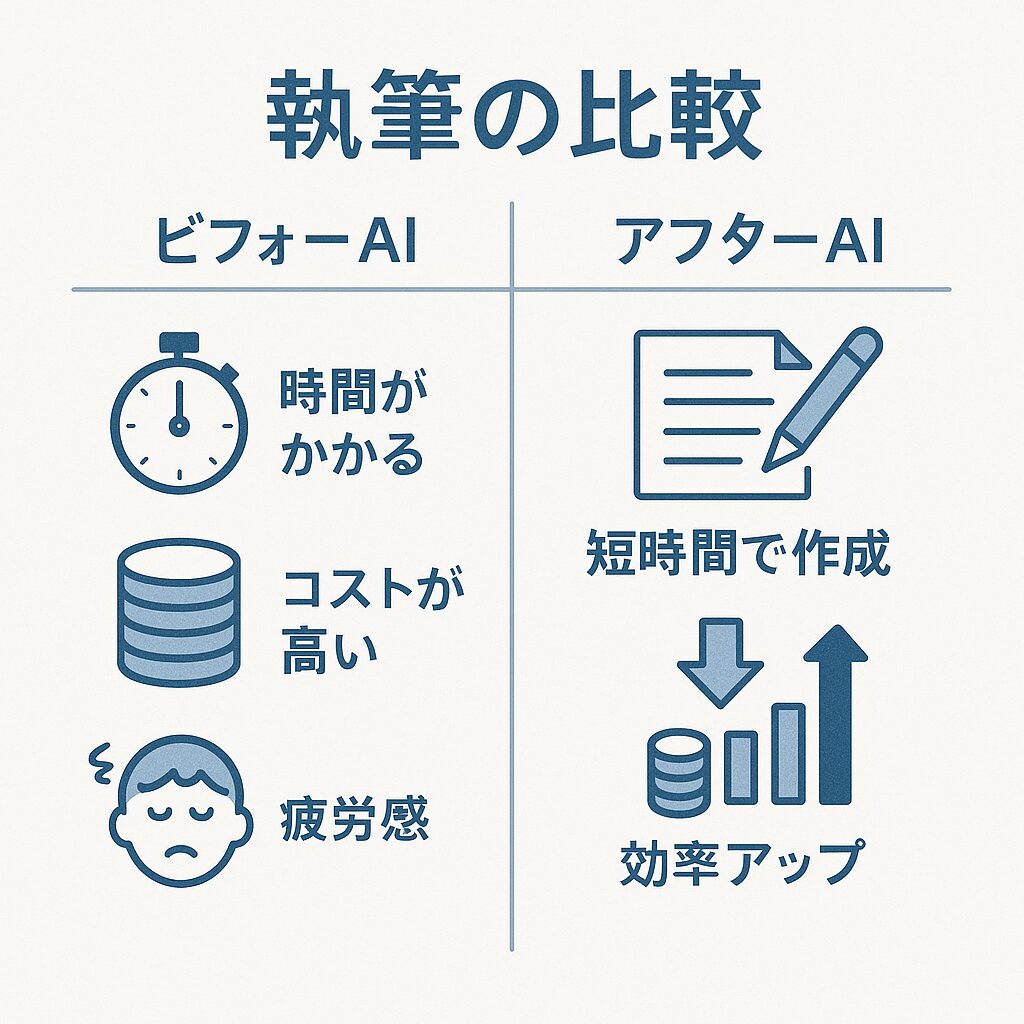

結論から言えば、AIライティングが注目されている最大の理由は「時間とコストを大幅に削減しつつ、一定以上の品質で量産できる」からです。

たとえば従来、人間が1本の記事を書くには3〜5時間かかることも珍しくありませんでした。

しかし、生成AIを活用すれば、構成案から見出し、本文のドラフトまでをわずか数分〜十数分で作成することが可能になります。

特に注目されているのは以下の3点です:

実際、記事制作業界では生成AIの導入が一気に進み、「まずAIでドラフトを出してから人間が編集」というワークフローが標準化しつつあります。

ただし、あくまで“使いこなせば強力”という話であって、うまく使えないと「イマイチな文章」「修正に時間がかかる」という結果になりがちです。

AIライティングを使ってみて、「なんかしっくりこない」「修正の手間が逆に増える」・・・

そんな風に感じたことはありませんか?

実は、初心者やAI未経験者がつまずきやすいポイントには明確な共通パターンがあります。

ここでは代表的な5つを紹介します。

→「適当に任せる」と、AIは“平均的で無難”な文章しか出してきません。

目的や構成、出力条件を明示することで精度は一気に上がります。

→ AIは文法的には正しくても、人間の感情や微妙なニュアンスが苦手です。

「感情が必要な箇所」には人の手を加える前提で設計することが重要です。

→ ChatGPTなど一部AIはリアルタイムで情報を取得しないため、事実確認は必須です。

信頼できるデータソースと組み合わせる運用が求められます。

→ プロンプトに背景や専門用語、参考リンクなどを入れることで内容の深みを出せます。

場合によっては「○○の専門家になりきって」と指示するのも有効です。

→ 利用規約や生成物の扱いについては、ツールごとにガイドラインを確認しましょう。

一般的には「自分で出力し、編集したもの」は著作権上問題ないケースが多いです。

これらの問題は、正しいプロンプト設計とAIとの役割分担で回避できます。

AIに“思い通りの文章”を書いてもらうためのカギ

それがプロンプト(指示文)です。

プロンプトとは、「AIに出す命令や依頼の文章」のこと。

人間が「何を、どんな形で、どのように」出力してほしいかを明示することで、AIの精度が大きく変わります。

たとえばこんな違いがあります:

✕「ブログの文章を書いて」

○「キーワード『AIライティング プロンプト』を含めた、初心者向けブログ記事の見出しを3つ作成してください」

このように、ゴール・読者・条件・出力形式を具体的にすることで、AIの出力は「想像以上に精度が高く」なります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. ゴールを明確にする | 何のために?誰向けに? |

| 2. 出力条件を指定する | 文字数、トーン、形式など |

| 3. 入力情報を添える | 背景・文脈・必要データ |

| 4. 出力例を提示する | 理想の形を示すと再現性UP |

| 5. 分割・段階化する | 長文は分けて処理するのが◎ |

プロンプトは、AIにしっかりと伝えるべき情報を伝えないと使えません。

「見て覚えろ!」はできません。

しっかりと必要な情報を与えてください。人よりも大量の情報を収集しまとめることができるAIを使えばより早く情報を理解できます。

AIライティングを使って「成果につながる」文章を生み出すためには、感覚的に操作するのではなく、ある程度体系化されたステップに沿って進めることが非常に重要です。ここでは、私自身が実践し、多くのクライアントに成果を出してもらってきた“AIライティングの再現性ある5ステップ”をご紹介します。

AIに文章を書いてもらう前に、必ず明確にしておくべきことがあります。

それは、「その文章は何のために使うのか?」という目的です。

SEO記事であれば検索意図やキーワード選定が肝になりますし、商品を売るためのLPやセールスレターであれば、訴求の強さやベネフィット訴求が必要になります。

SNS用の投稿であれば、短く共感性の高い表現が求められるでしょう。

さらに、誰に向けて書くのか(ターゲット)は?年齢層、関心度、悩みの深さは?といった読者像の具体化もプロンプト設計には欠かせない要素です。

ターゲット(誰に向けて書くか)も同時に定めると、プロンプト精度が格段に上がります。

AIは、与えられたプロンプトによって全ての挙動が決まります。

つまり「どんな文章が出るか?」は、プロンプト設計の時点で8割決まっていると言っても過言ではありません。

たとえば、「ブログの文章を書いて」という指示だけでは、内容もトーンもバラバラで“無難な文章”しか出てきません。

しかし、

キーワードは「AIライティング 」。関連キーワードは「コツ、方法、プロンプト」です。

SEOに強い導入文を200字で作成してください。ターゲットは副業ブロガー。共感のある言葉を含めてください。

と具体的に伝えることで、出力の精度と再現性は一気に高まります。

プロンプトとは、“AIとの共同作業を成功に導く脚本”のようなものです。

実際にプロンプトを入力して、AIに出力をさせていく段階です。

ここで大切なのは、「一発で完璧な文章を期待しないこと」です。

AIはあくまで“素材提供者”。

良い文章が出てこなかったとしても、「なぜそうなったか?」を検証して再プロンプトを工夫すれば、AIが学習をしてどんどん質は上がります。

そのため、最初はどんなプロンプトでも試行錯誤段階が必要です。最終的には「OK」だけでよくなるくらいに磨きあがります。

でも、まずは複数のバリエーションを出力させて、「ここは使える」「これは削る」といったように、パーツを組み合わせるイメージで進めましょう。

出力された文章をそのまま使うことは基本的におすすめしません。

AIの文章は情報をきれいに整理するのが得意ですが、感情の機微や読者の心に刺さる言葉を扱うのは苦手です。

ここであなたの経験や言葉を加えることで、文章に“血が通い”ます。

たとえば、過去の体験談を挿入したり、具体例を付け足したり、共感できる言い回しに変えたり

この一手間で、読者の反応は大きく変わります。

最後に、出力された文章を世に出す前のチェックを必ず行いましょう。

特に、生成AIを使う以上、「著作権は?」「事実として正しいか?」「倫理的に問題ないか?」といった観点は重要です。

また、実際に読んだときに、ターゲット読者にとって“読みやすいか”“共感できるか”を俯瞰して確認することも大切です。

自分では気づけないポイントも多いため、他人に読んでもらうのも効果的です。

この5ステップを実践することで、AIライティングは“なんとなく使っている道具”から、“戦略的に使いこなす武器”へと進化します。

次は、実際に成果を出したプロンプトの事例をご紹介します。

「AIにどうやって文章を書かせればいいのか分からない…」

これはAIライティングを始めたばかりの方にとって、最初の大きな壁です。

でも安心してください。

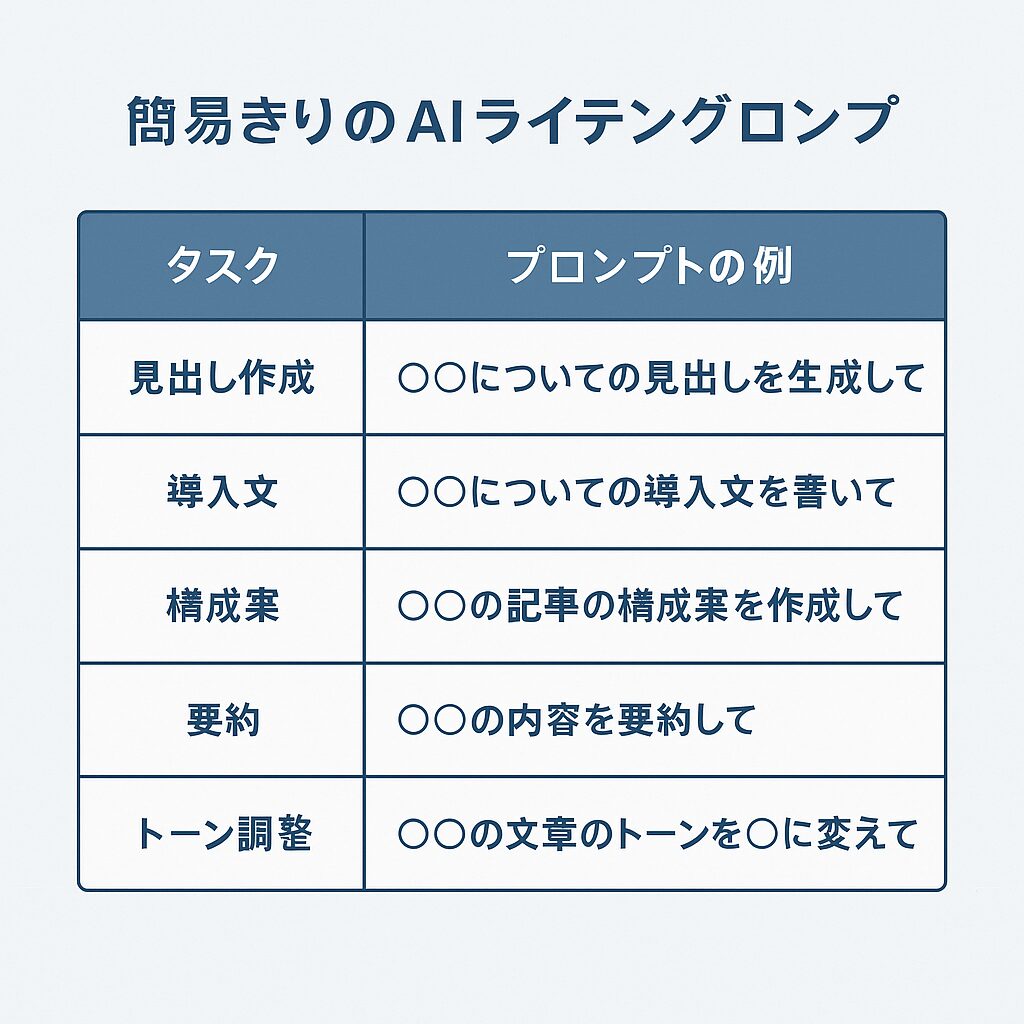

プロンプトは「型」を押さえておけば、初心者でもすぐに使えるようになります。

ここでは、これから始める人がそのままコピペして使えるプロンプト例をいくつかご紹介します。

以下のキーワードを使って、SEOに強い記事タイトルを5つ提案してください。

キーワード:「AIライティング プロンプト」

ターゲット読者:副業でブログを書いている初心者

32文字以内、わかりやすく、クリックされやすい表現でお願いします。

→ タイトル設計に悩む方は、まずこのプロンプトから始めてみましょう。

以下のキーワードをもとに、SEO記事の導入文を200文字で作成してください。

キーワード:「AIライティング やり方」

読者:AIに興味はあるけど使いこなせていない人

悩みに共感し、記事を読み進めたくなるような文章にしてください。

読者の心をつかむ“つかみ”をAIに任せることができます。

以下のテーマに基づいて、SEO記事の構成案(H2/H3)を出力してください。

テーマ:「AIライティングの始め方」

読者:初心者/副業ライター

検索意図に答える形で、わかりやすい流れになるようにしてください。

自分で構成を考えるのが苦手な人は、これで下書きが一気に楽になります。

以下の文章を、簡潔に200字以内で要約してください。

文章:「〜〜〜(本文を貼り付け)」

読みやすく、ポイントがひと目で伝わるようにしてください。

長くなりすぎた記事や、プレゼン資料にまとめ直すときにも便利です。

以下の文章を、もう少しやさしく、初心者にも伝わるように書き直してください。

また、言葉のトーンは「親しみやすい×信頼できる」バランスでお願いします。

文章:「〜〜〜(リライトしたい文を貼り付け)」

AIは編集・補正のサポーターとしても非常に優秀です。

これらはあくまで「入り口」としてのプロンプトです。

まずは真似から始めて、慣れてきたら自分の目的やターゲットに合わせてアレンジしていきましょう。

AIは、こちらの指示次第で“プロのような書き手”にも“ただのロボット”にもなるツールです。

次章では、AIライティングを使う上で注意すべきポイントやリスクについて解説します。

生成AIは便利な一方で、誤った使い方をすると信頼を損なったり、法的なトラブルに発展したりするリスクもあります。

「無料で使えるから」と軽い気持ちで利用する前に、知っておくべき注意点を押さえておきましょう。

生成AIが出力した文章には、原則として著作権は発生しません。

しかし、元ネタとなる学習データや類似文の再構成が含まれることもあり、完全オリジナルかどうかの判断はグレーゾーンです。

特に商用利用する場合は、必ず自分の目でチェック・編集を加えることをおすすめします。

また、ツールごとに利用規約も異なるため、著作権の扱いを明示しているかを事前に確認しておきましょう。

AIはあくまで「それっぽい文章」を作るのが得意なだけで、事実に基づいた情報とは限りません。

とくに医療・法律・金融などのYMYL領域では、誤った情報が大きな影響を与える可能性があるため、必ず人間のファクトチェックが必要です。

最新情報を扱いたい場合は、信頼性の高いデータソースと組み合わせて活用しましょう。

Googleの検索評価では、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が重視されています。

AIだけで作った文章は“誰が書いたか”が不明確で、評価が下がる要因になる可能性があります。

そのため、あなた自身の体験や意見、出典、実績などの一次情報をしっかり補足し、人間の「声」を加えることが大切です。

最後に強調したいのは、AIライティングは「人間の代わり」ではなく「人間を支える道具」だということ。

記事制作のスピードは上がっても、読者の心を動かすのは、やはり“人の視点”や“感情”です。

AIが得意な領域と、人間でしかできない領域を正しく切り分けることで、

初めて「効率」だけでなく「質」まで両立したコンテンツが生まれます。

生成AIを使ってライティングを行う際には、目的に合ったツール選びが非常に重要です。

ここでは「初心者でも使いやすく」「実務でも活用できる」信頼性の高いAIライティングツールを5つご紹介します。

用途や特徴の違いを理解して、あなたにぴったりのツールを見つけてください。

自由度が高く、どんなジャンルにも対応できる万能ツール。

SEO記事の構成や本文、リライト、要約、プロンプトの調整まで幅広く使える。

有料プラン(GPT-4)では、より自然で高精度な文章生成が可能。

おすすめの使い方: 記事構成作成/プロンプトのテスト/編集補助

SEO記事特化型のAIツール。構成案や関連キーワード提案機能が優秀。

ChatGPTよりも「記事制作」に特化しており、初心者でもすぐに本格的な記事が書ける。

おすすめの使い方: ブログ・メディア記事の草稿作成/構成設計支援

特徴: 「テンプレートを選ぶだけ」で記事が作れる、初心者向け設計。

企業ブログ・note記事などに使いやすく、文章の調整も自動で対応してくれる。

おすすめの使い方: コーポレートブログ/note/初心者の初期練習に

特徴: 商品説明・広告文・SNS投稿向けの文章生成に強いツール。

30種類以上の出力テンプレートがあり、キャッチコピーの生成にも対応。

マーケティング施策に組み込めるのが魅力。

おすすめの使い方: LP・広告・SNS投稿文の作成

メモ・ドキュメントの作成に強く、「思考の整理+ライティング」を同時に実現できる。

構成から下書きまで一気通貫で進められるため、コンテンツ制作の初期段階で活躍。

おすすめの使い方: アイデア出し/構成整理/情報管理+執筆

それぞれのツールには得意分野があります。

まずは1〜2個を使ってみて、「自分の目的に合っているか?」「操作しやすいか?」を体感することが、AIライティング成功への第一歩です。

次章では、読者のよくある質問に対する答えをまとめて紹介します。

AIライティングを実際に使い始めると、多くの方が似たような疑問や不安を感じます。

ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

「これ、ちょっと気になってた」という内容があれば、ぜひ参考にしてください。

AIライティングってSEO的に問題ないんですか?

結論から言うと、Googleは“AIが書いたこと自体”を問題視していません。

重要なのは、検索意図に合っているか、ユーザーにとって役立つか、という“内容の質”です。

ただし「誰が書いたか」「どんな意図か」が不明瞭だと評価が下がる可能性があるため、体験談や出典、E-E-A-Tの補強は欠かせません。

文章のクオリティが“ロボっぽい”感じになるのはどうすれば?

これは多くの人が感じる最初のつまずきです。

対策としては、「具体的なプロンプト設計」と「人間の手で加える肉付け」が必要です。

たとえば、自分の経験談や感情表現を入れる、語尾や言い回しを柔らかくするだけでも、かなり“人間らしさ”が出ます。

生成AIの文章って、そのまま使って大丈夫?

原則として「そのまま掲載」も可能ですが、商用利用・信頼性・倫理性の観点から“必ず自分で確認・編集する”ことが推奨されます。

特に誤情報や著作権的な配慮が必要な分野(医療・法律など)では、人の目によるチェックは不可欠です。

どのツールを使えばいいのか分かりません…

まずは「何をしたいのか?」を基準に選びましょう。

ブログ記事を書きたい → ChatGPT/Transcope

SNSやLP用コピー → Catchy

構成案だけ欲しい → SAKUBUN

作業効率も重視したい → Notion AI

など、目的に合ったツールを1〜2個試してみるのがオススメです。

そもそも“プロンプト”って難しい気がして不安です…

初心者が感じやすい不安ですが、慣れれば確実にうまくなります。

プロンプトは“命令”というよりも「お願いの仕方」。

誰に・何を・どうしてほしいかを丁寧に伝える練習だと思って取り組んでみてください。

疑問を1つずつ解消していけば、AIライティングは確実に“成果につながる武器”になります。

AIライティングは、私たちの文章作成の常識を大きく変える存在です。

文章の構成・草稿・見出し案まで“自動で”作れてしまう便利さは、まさに革命的。

特に、時間が限られている副業マーケターやフリーランスにとっては、生産性を飛躍的に高めてくれるでしょう。

しかし一方で、AIが生成する文章には“心”がありません。

どれだけ便利でも、読者の心を動かすのは“人の想いや言葉”です。

だからこそ、「ただAIに書かせる」のではなく、あなたの経験・考え・表現をAIに伝える事がとても重要なのです。

このガイドで紹介した「プロンプトの型」や「編集のコツ」、「リスクへの向き合い方」を活かしていけば、初心者でも確実にAIを“使いこなす側”になれます。

まずは1プロンプトから、気負わずに手を動かしてみてください。

試行錯誤を重ねるうちに、「これ、使える!」と思える瞬間が必ず訪れます。

AIは、あなたの文章力を補い、広げてくれる道具です。

でも、その“土台”にあるのは、あなた自身の伝えたい想いであり、届けたい相手の存在です。

この記事が、あなたのAIライティングの第一歩になれば幸いです。

そして何より、“楽しく”使ってください。楽しんだ分だけ、文章はもっと良くなりますから。

今ならAIでキャリアアップ✖副業✖独立プランを実現しロードマップまで提案している電子書籍と、厳選したAIツールとプロンプトを無料でプレゼント中です。

今すぐ下記をクリックしてメルマガに登録をしてください。5分以内にお届けします。

※気に入らなければすぐに解除することができます。