「AIで記事なんて書けるの?」

正直、最初は私もそう思っていました。

コピーライターとして20億円以上の売上に関わってきた中で、文章というのは“人間の手で書くもの”という感覚が当たり前だったんです。

でもある時、クライアントの一言がきっかけで、私はAIライティングの世界に足を踏み入れました。

──結果はどうだったか?

最初は苦労しました。

プロンプトの指示が曖昧だと、出てくる文章も当然“微妙”。

「結局、自分で書いたほうが早いじゃん…」とさじを投げかけたこともあります。

それでも、試行錯誤を重ねた結果。

いまではChatGPTで20~30分でブログを1本完成させ、成約率も20%を超える記事を生み出せるようになりました。

コストは10分の1、スピードは10倍。

しかも、アイデアも自然と湧いてくるようになったんです。

この記事では、「AIで文章って結局使えるの?」「どう始めればいいの?」という疑問に、本音ベースでお答えしていきます。

メリット・デメリット、具体的なワークフロー、ツール、成功事例まで含めて、

“プロの視点×初心者でも再現できる”実践ノウハウをぎゅっと詰めました。

「AIなんてズルなんじゃ?」という気持ちが少しでもあるなら、その考えが180度変わるかもしれませんよ。

AIライティングは誰でもできる?】

「AIを使いこなすなんて、自分にはムリだ」

そう感じているなら、ちょっと立ち止まって聞いてください。

結論から言えば、AIライティングは“誰でも”できます。

なぜなら、今のAIは“操作スキル”よりも“質問力(プロンプト)”がカギ。

つまり、あなたが「何を書きたいか」を言葉にできれば、それがすでに第一歩なんです。

私はこれまで、ライター経験ゼロの方や、副業を始めたばかりの主婦さんにもAIライティングを教えてきました。

結果として、全員が30分以内に記事のたたき台を出力できるようになりました。

もちろん、最初は「どう書いていいか分からない」という不安があるでしょう。

でも大丈夫。

AIは“試行錯誤”に付き合ってくれる最高の練習相手です。

私自身、最初はとにかく雑に使ってました。

それでも少しずつコツを掴んでいくうちに、

「このテーマで記事の構成を考えて」とか

「導入文だけ、もっと共感重視で書いて」

といった具体的なオーダーができるようになった。

そうなればもう、AIは“秘書”にも“編集者”にもなってくれる存在です。

つまり、必要なのは「完璧なスキル」ではなく、「ちょっとやってみる勇気」と「伝えたいテーマ」の2つだけ。

それがあれば、AIライティングは誰にでも開かれたスキルになります。

AIライティングのメリット・デメリット

確かに!AIを使えば楽になります。

でも、「万能」ではない。

だからこそ、AIライティングのメリットとデメリットを正しく理解することがスタート地点になります。

メリット|効率と品質、どっちも上がる

私が最も衝撃を受けたのは、「リサーチ」にかける時間が劇的に減ったこと。

たとえば、ChatGPTにこう聞くだけです。

「2024年現在の生成AIの活用事例を業界別に教えて」

すると数秒で、関連性の高い業界ごとの事例を整理してくれる。

この工程だけで、これまで1〜2時間かけてたリサーチが10分以内に。

また、文章校正や誤字脱字のチェックも超優秀です。

人間だと見落とすような助詞の使い方や不自然な言い回しまで拾ってくれる。

実際、ある企業では**AI導入後にリサーチ工数が「最大80%削減された」**という事例もあるくらいです。

使い方を間違えると「逆に手間」

一方で、AIにも“欠点”があります。

まず、情報の信頼性。

生成AIは、あくまで学習データベースからの推論。

そのため、**事実確認を怠ると“平気でウソをつく”**こともあります。

さらに、「何を出力させたいか」が曖昧だと、文章もブレブレになります。

プロンプト(指示文)次第で、

- 中身が薄い

- 感情がない

- キーワードがズレてる

といった“使えない原稿”になりがちです。

私も最初は、AIに頼りすぎて逆に手直しの工数が増えたことがありました。

特に、ニュアンスが大事なコピーや、専門的な記事はそのまま使うと危険です。

だからこそ使い方が全てです。

AIは“魔法の杖”ではありません。

でも、正しく使えば「プロの武器」に変わる。

たとえば、

- リサーチだけ使う

- 校正だけ任せる

- 書き出しだけヒントをもらう

というように、“補助ツール”として取り入れるだけでも、かなり楽になります。

つまり大事なのは、**「全部AIに任せる」ではなく、「どこをAIに任せるか」**を見極めることなんです。

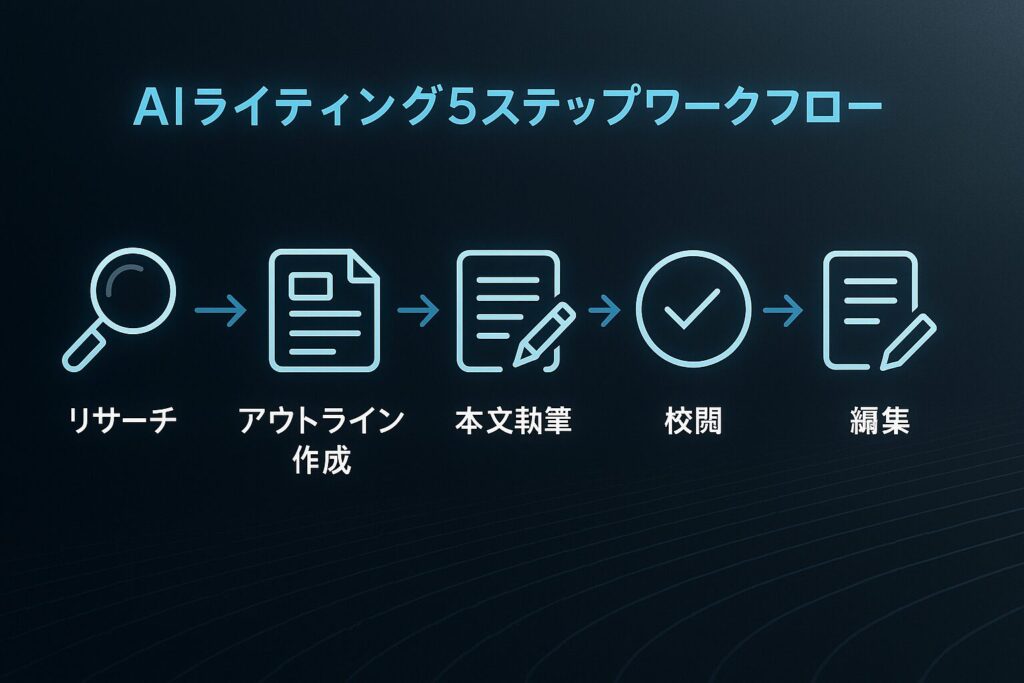

実践!AIライティング5ステップワークフロー

AIライティングって、結局どうやってやるの?

ここでは、私自身が日々使っている「5ステップの流れ」をそのまま公開します。

この流れに沿えば、初心者でも20〜30分で1記事が完成します。

ステップ①|リサーチをAIに任せる

まず最初にやるのは、「情報を集めること」。

ここで私は、ChatGPTにこう聞きます

「最新の〇〇業界のトレンドを3つ教えて。その理由も添えて」

これだけで、かなり質の高いインサイトが得られます。

さらに、要点を箇条書きで整理させれば、そのまま構成に活かせます。

ポイントは“ふわっとした質問”を避けること。

なるべく具体的に「知りたい情報」を限定して聞くのがコツです。

ステップ②|アウトラインをAIに作らせる

次に、記事の「構成(目次)」を作ります。

ここでのプロンプト例はこちら

「次のテーマでSEO記事の構成案を出して:『AIライティング やり方』」

するとH2・H3単位の見出し案が10秒ほどで生成されます。

その中から使えそうな見出しを選び、自分の切り口に調整するだけ。

この工程だけで、構成に悩む時間が一気にゼロになります。

ステップ③|本文をAIで出力させる

構成が決まったら、見出しごとに本文をAIに書かせます。

たとえば、、、

「H2『AIライティングのメリットとデメリット』について、実体験を交えた文章を書いてください」

AIに“文体のトーン”や“視点”を指定するのも効果的です。

「専門家として」「初学者向けに」「共感ベースで」などを加えると、かなり精度が上がります。

ステップ④|AIで校正・修正をチェック

ここがAIの本領発揮。

誤字脱字や不自然な言い回しを丸ごとチェックしてもらいます

「以下の文章にある文法ミスや違和感を指摘し、改善案を提示してください」

私の体感では、人間が1回で気づけない“クセのある文体”も、AIはしっかり拾ってくれます。

特に納品前の最終チェックとして、欠かせない工程です。

ステップ⑤|編集で自然な文章に仕上げる

最後に、「伝わりやすさ」を整えます。

ここでは、“自然な口調”への書き換えや、“読者に寄り添う表現”へのリライトが中心。

たとえば

「以下の文章を、共感を重視した自然な日本語に書き直してください」

この編集ステップで、AIっぽさ=機械的な文章が一気に“人間味”を帯びます。

この5ステップを回せば、最初はうまくいかなくても、回数を重ねるごとに精度が上がっていきます。

重要なのは、完璧を求めず“まずやってみる”こと。

AIは何度でも付き合ってくれる最高の練習台です。

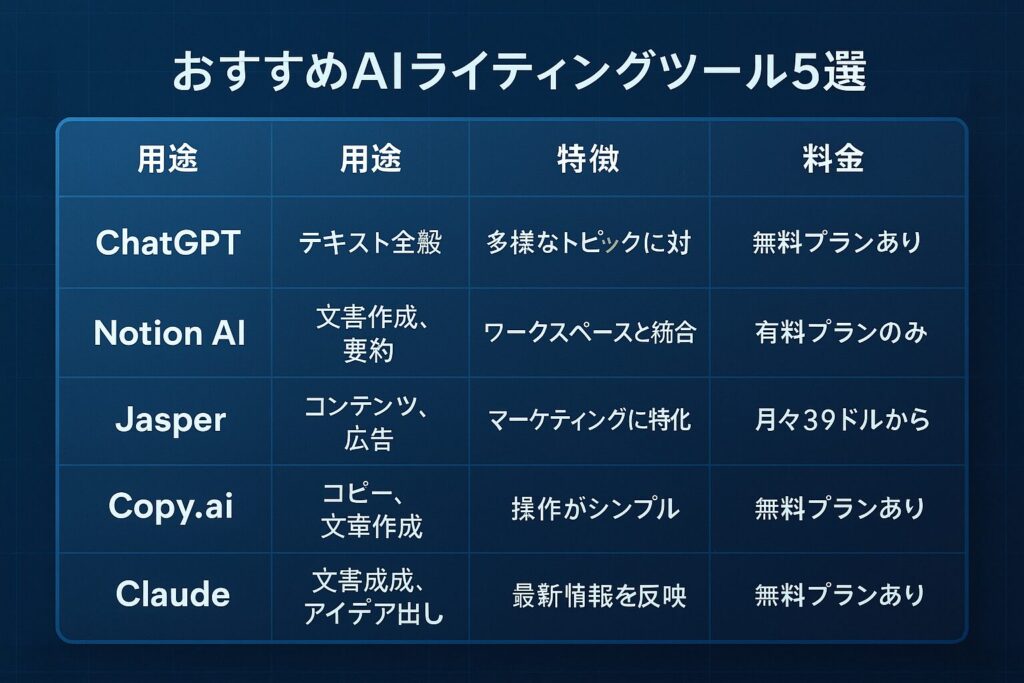

初心者におすすめのAIライティングツール5選

「AIライティングを始めたいけど、どのツールを使えばいいの?」

そんな疑問に応えるために、私自身が実際に使って“これは使える”と感じたツールを厳選して5つ紹介します。

ChatGPT(リサーチ・構成・校正まで万能

用途:リサーチ/構成案作成/本文作成/校閲・編集

正直、これがあればほぼ何でもできます。

特に「ChatGPT-4」は精度が高く、プロンプト次第で驚くほど自然な文章を生成してくれます。

プロンプト例:

「“AIライティングのやり方”を初心者にも分かるように構成を考えて」

無料プランでも十分使えますが、本格的に使うなら有料プラン(月20ドル)を推奨します。

Notion AI(アウトライン・要約に強い)

用途:アウトライン作成/記事構成の下書き/要点整理

Notionを使っている人なら連携がスムーズ。

特に「ざっくり内容を考えてほしい」ときに便利です。

たとえば、会議メモや企画案を要約させるのにも重宝します。

Jasper(マーケティングに特化)

用途:ブログ・セールスコピー作成/SEO対策された記事の下書き

海外製ですが、日本語でも十分使えます。

特に「売れる文章」「コンバージョン狙い」の記事ではかなり優秀。

UIも分かりやすく、初心者が“テンプレ感覚”で進められるのが特徴です。

Copy.ai(SNSや広告向け)

用途:SNSキャプション/商品説明/キャッチコピー生成

短文に特化したAI。

InstagramやX(旧Twitter)など、SNS運用している人におすすめです。

たとえば:「この商品を15秒で魅力的に伝えるコピーを10個出して」

即使える文章がバンバン出てくるので、作業効率がかなり上がります。

Claude(プロンプト上級者向け)

用途:長文生成/論理的な文章構成/リライト

ChatGPTよりも文脈保持能力に優れており、長文でも一貫性が高いのが特徴。

プロンプト設計がしっかりしていれば、かなり自然な文章が返ってきます。

逆に言えば、「何をさせたいか」が曖昧だと性能を発揮できません。

中級者〜上級者向けですが、将来的に伸びるツールです。

「とりあえず1つから始めたい」なら ChatGPT一択でOK。

そこから用途に応じて、Notion AIやCopy.aiなどを組み合わせていくのが効率的です。

大事なのは、ツール選びで悩むより“使いながら慣れる”こと。

それが一番の近道です。

体験談:成約率20%を実現したAIライティングの裏側

正直、最初は疑ってました。

「AIでコピー?いやいや、そんな適当な文章で売れるわけないでしょ」と。

でも今では、AIを活用したセールス記事で、実際に成約率20%超えを達成しています。

信じられないかもしれませんが、これは事実です。

AIライティングを導入したばかりの頃、

私はChatGPTで動画の台本や記事をいくつも試作していました。

ところが「何か違う」「人間味がない」「機械的すぎる」とクライアントの反応はイマイチ。

特にセールス系のコピーでは、感情の流れが弱く、

読み手の“心を動かす”パートが足りなかった。

結局、自分で書き直したり、修正に何時間もかけてしまい、

「これ、逆に非効率じゃない?」と感じたことも正直あります。

そんな中、あるプロンプトの書き方を変えただけで、

AIの出力が激変しました。

それが「感情」と「構成の意図」をセットで伝えること。

たとえば、

「30代男性に向けて、“転職に不安を抱える心理”から入り、“安心して行動したくなる流れ”で書いてください」

このように、“誰に・どんな気持ちで・どこに着地させたいか”を明確に指示するだけで、文章の精度が一気に上がったんです。

この改善以降、AIと私の“共作”スタイルが確立。

私は「流れ」と「感情設計」を担い、AIが「素案生成」と「リライト」を担当。

その結果──

あるクライアント案件では、成約率が15%から20%へアップ。

記事制作にかかる時間も、1記事あたり3時間から30分以下に短縮。

さらに、これをベースにブログ記事の量産も可能になり、

月間の発信数が5倍、広告費はそのままでCPAが半減しました。

AIがすごいんじゃない。

“使い方”がすごいだけ。

私のように「AIなんて無理」と思ってた人ほど、伸びしろがあります。

ほんのちょっとの工夫で、“武器”に変わるんです。

失敗しないためのAI活用5つの注意点

AIライティングは確かに便利です。

でも、“間違った使い方”をしてしまうと、かえって信用を落としたり、余計な手間が増えたりすることもあります。

ここでは、私自身やクライアントが経験したリアルな失敗をもとに、

初心者がやりがちな落とし穴とその回避策を5つ紹介します。

1. そのまま公開しない|必ず人間チェックを入れる

「AIが書いてくれたし、そのままでいいや」

…これが一番危険。

AIは文章をそれっぽくまとめるのは得意ですが、意味が通じない/事実が違う/不自然な表現が平気で混じっています。

特にSEO記事や商品紹介文では、誤情報=信頼失墜に直結します。

→ 必ず“自分の目”でチェック&修正を。

2. 指示が曖昧だと結果も曖昧になる

プロンプトがざっくりしすぎてると、

返ってくる文章も「うーん…惜しい」という仕上がりになります。

たとえば「このテーマで記事を書いて」ではなく、

「このテーマで、初心者向けに5つのステップで解説。口調は丁寧だが親しみやすく」

といったように、構成・トーン・対象読者まで細かく伝えることが大切です

3. 「それっぽさ」にだまされない

AIの文章って、一見“正しそう”に見えるんです。

でも、よく読むと中身がスカスカだったり、論理が飛躍していたりする。

→ 一度冷静に、「この文章、本当に読者の役に立つ?」と問いかけてください。

AIに“正解を求めない”こと。

AIはあくまで「素材出し」であって、最終判断は“あなたの視点”で行うのが鉄則です。

4. 著作権・倫理面に注意する

AIが出力した文章でも、元データに著作権がある表現が含まれている可能性があります。

また、センシティブなテーマや医療・法律・金融などのジャンルでは、

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たさないとGoogle評価が下がるリスクも。

→ 自分の体験や実績を入れたり、出典を明記したりして「信頼性」を補完しましょう。

5. AIの力に“依存しすぎない”

AIが便利すぎて、思考停止になってしまう人がいます。

でも、「なぜこれを書くのか?」「誰に何を届けたいのか?」

この“人間の意図”がなければ、どんなに整った文章でも読まれません。

→ AIは“相棒”です。主役は、あくまで“あなた”自身。

失敗の多くは、“AIに任せすぎた結果”起こるもの。

逆に言えば、「AIを活かす視点」を持てば、それだけで他と差がつきます。

まとめ:AIと人間の“いいとこ取り”が鍵

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

「AIライティングって、実際どうなの?」という疑問に対し、

私は現場の視点で、できるだけリアルにお話ししてきたつもりです。

今回のポイントを振り返ると・・・

- AIライティングは“誰でも始められる”スキルであること

- 効率と品質の両立ができる一方、使い方次第でデメリットもあること

- 5つの実践ステップを使えば、初めてでも30分で1記事書けること

- 成約率20%を出したリアル事例があるように、成果にもつながること

- そして、注意点を押さえれば「差がつく使い方」ができるということ

そして何よりも大事なのは・・・

「AIは怖くない。むしろ、使った者勝ち。」

という事実です。

文章に苦手意識がある人ほど、AIは頼れる相棒になります。

逆に、ライティングに慣れている人でも、“もう一人の自分”として使える存在です。

AIライティングに完璧な正解はありません。

だからこそ、まず一歩踏み出して、あなた自身のスタイルを見つけてみてください。

最初はうまくいかなくてもOK。

ChatGPTも、Notion AIも、何度でもやり直しに付き合ってくれます。

「書けないから発信できない」から、「AIと一緒なら発信できる」に変わった瞬間、すべてが動き出します。

AIと人間、それぞれの得意なところを活かす。

それが、これからの時代の“最強のライティング術”です。

さあ、あなたはAIを、どう使いこなしていきますか?