- 2025年6月27日

AIで広告文・画像・動画を一括作成!“秒速”で反応率UPする活用術

「広告作成に時間がかかりすぎる…」「デザイナーに頼む予算もないし、もう限界」。そんな悩みを抱えたまま、日々なんとかやりく……

「AIってうちみたいな会社にも、本当に使えるのか?」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

私自身、最初はそうでした。

「ビッグデータ」「回帰分析」「クラスタリング」…聞くだけで身構えてしまう。

でも実際には、AI分析は“限られた企業だけのもの”ではないんです。

私が関わったあるクライアントは、ヒートマップと動画視聴のデータをAIで分析することで、

WEBマーケ施策の“どこを改善すれば効果が上がるか”を明確にできました。

その結果、資料請求率が1.6倍に。数字で見えると説得力が違います。

ただし、「どのAI手法を選ぶか」「どんなデータをどう使うか」で、成果は大きく変わります。

この記事では、

AIによる主要なデータ分析手法7つと、精度比較や導入事例をまじえながら、

中小企業でも“使える”AI活用法を、わかりやすく解説していきます。

専門的すぎず、でも実用的に。「ウチでもできそう」と思ってもらえるよう、リアルな視点でお伝えします。

まず結論から言うと、AIによるデータ分析とは、「人間では拾いきれない法則や傾向を、膨大なデータの中から自動で発見する技術」です。

ビジネスにおいては、売上・顧客動向・アクセスログ・アンケート結果など、あらゆるデータをAIにかけることで、

「何が売れてる?」「どこがボトルネック?」「どう改善すればいい?」といった答えを導き出せます。

私が初めてAI分析を使ったとき、驚いたのは“人の感覚では気づけなかった”ユーザーの離脱タイミングが、ピンポイントで示されたこと。

たとえば、動画視聴の離脱率を分析したある案件では、

「15秒地点で75%が離脱」という結果が出たんですね。

しかも理由は“CTAボタンが目立っていないから”というAIの視覚解析の指摘。

人間だと「なんとなくウケが悪い?」で終わりがちな問題も、AIなら、数字で「ここが原因」と言い切れる。これが最大の強みです。

「AI分析って、大企業だけの話でしょ?」

そう思っていた私も、かつては同じでした。

でも今は、むしろ中小企業こそAIを使う“必然”があると実感しています。

理由はシンプルで、「限られたリソースで、最大の成果を出す」ため。

人的リソースが少ない、専門部署がない、外注コストも限られている・・・そんな状況でも、AIを活用すれば分析〜改善までのスピードが圧倒的に早くなります。

実際、あるマンション管理会社では、現場スタッフの報告データとクレーム対応履歴をAIで分析したことで、「特定エリアの対応遅れ」がクレーム率上昇に直結していることが判明しました。

そこに人員を再配置するだけで、クレーム件数が30%減。

つまり、AIは“課題の見える化”と“意思決定の根拠づけ”にこそ威力を発揮する。

しかも今は、クラウド型・ノーコード型のツールも増えており、「専門人材がいなくても始められる環境」が整いつつあります。

「データはある。でも活用できていない」それはAIが解決できる典型的な“機会損失”なんです。

AI分析がビジネスにもたらすインパクト。それを一番リアルに感じられるのは、やはり“現場の声”です。

ここでは、実際にAIを導入した3つの業界の事例をご紹介します。

「具体的に何がどう変わったのか?」を軸に見ていきましょう。

「正直、AIなんて縁のない話だと思っていました」

そう語っていたのは、ある中堅のマンション管理会社の経営者。

ところが実際に導入してみると、

・スタッフの報告内容を自然言語処理で要約

・クレーム内容をAIがカテゴリ別に自動整理

・修繕履歴とトラブル頻度の相関を分析し、予防保全の対象を選定

といった具合に、“雑務の時短”から“戦略的な改善提案”までカバーできるように。

結果、対応スピードが20%向上し、顧客満足度も目に見えて改善しました。

市場調査を請け負うあるBtoBコンサル企業では、AIによるニュース分析・SNSトレンド抽出・競合比較を導入。

以前は人力で1週間かかっていたレポート作成が、今ではわずか半日で8割方仕上がるようになり、「人がやるべき分析」により多くの時間を割けるようになったそうです。

しかも、生成されたグラフや文章をChatGPTで整形することで、納品物のクオリティも安定。

「人的リソースに頼らない提案型ビジネス」が形になってきています。

ある教育ベンチャーでは、学生のテスト結果をロジスティック回帰モデルで分析し、理解度別にコンテンツを最適化するシステムを構築。

結果、「理解度が低い生徒」に早期介入できるようになり、半年で平均スコアが15点向上。教育格差の解消にも一役買っています。

教師が「感覚」で判断していた部分を、AIが「事実ベースで」支えてくれる。そんな風に業務が変わったそうです。

こうした事例を通して分かるのは、**AI分析は“特別な企業だけのもの”ではなく、むしろ“余裕がない企業こそ使うべきツール”**だということ。

AI分析に興味はある。でも「導入で失敗したら…」という不安、ありませんか?

特に中小企業にとっては、時間もお金も人も限られています。

だからこそ、“最初の一歩”をどう踏み出すかが成否を分けるカギ。

ここでは、私がクライアント支援を通じて体系化した「失敗しない導入の5ステップ」をご紹介します。

「なんとなくAIを使ってみたい」では失敗しがち。

「どの業務を効率化したいのか」「何を予測・改善したいのか」を具体的に決めることがスタート地点です。

例:

社内の作業時間を削減したい

売上予測を正確にしたい

顧客の離脱理由を明らかにしたい

どんなに高性能なAIでも、ゴミデータからは何も生まれません。

CSVファイルでも構いません。まずは“使えるデータ”を集め、欠損や表記ゆれなどを整えておきましょう。

ポイントは、「自分たちが既に持っているデータを活かす」視点です。

いきなり大規模な導入は必要ありません。

たとえばGoogle ColabやChatGPTを使えば、サンプルデータで分析の流れを体験できます。

「プロンプトで相関分析を試す」「過去の売上データで予測する」だけでも十分に効果を実感できます。

分析はゴールではなく、意思決定の材料です。

出てきた示唆をもとに「何をどう変えるか?」を明確にし、改善策を実行してこそ意味があります。

現場で使えるよう、グラフや一言コメントにして“伝わる形式”で残すのがコツです。

最後に大事なのは、“効果の振り返り”です。

成果が出たなら、使ったプロンプトや分析手順をテンプレート化し、社内で再利用できるようにしましょう。

この蓄積こそが、AI活用の“資産”になります。

AI分析は、技術よりも“プロセスの整理”が肝。この5ステップを踏めば、最小リスクで最大の成果が見えてきますよ。

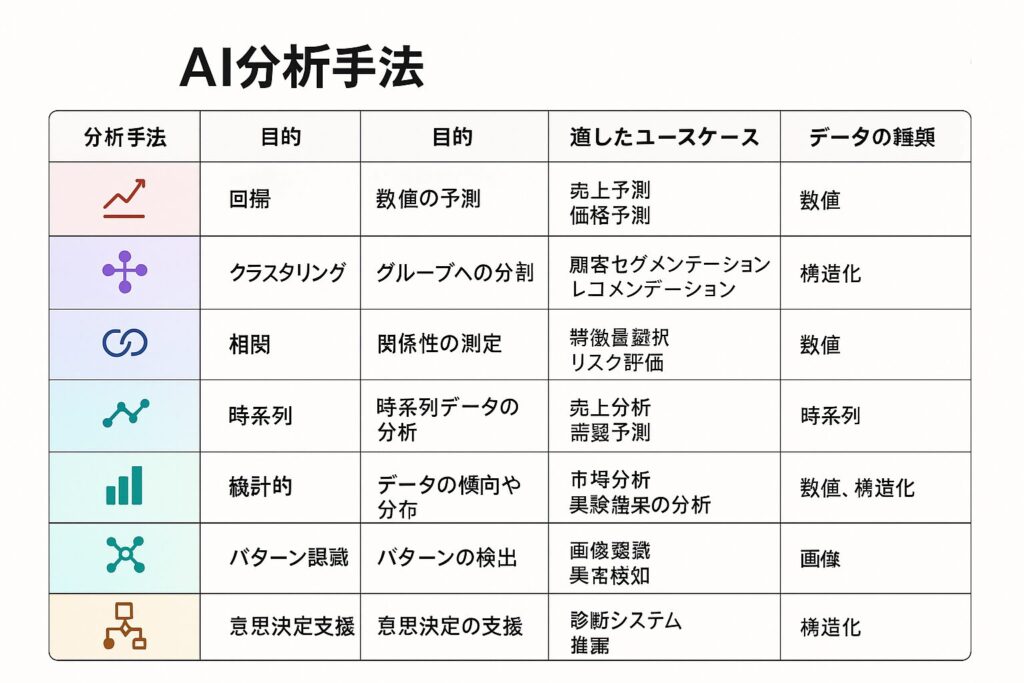

「AI分析って、結局どれをどう使えばいいの?」

そんな声をクライアントからよく聞きます。

でも安心してください。

よく使われるのは、以下の“7手法”だけ押さえれば十分。

ここでは、それぞれの特徴と「どんなシーンで役立つのか」まで具体的に紹介します。

回帰分析は、「ある要素(例:広告費)を変えると、別の要素(例:売上)がどう変化するか?」を予測する手法です。

例えば「広告費を月10万円増やしたら、売上はどれくらい伸びる?」といった問いに、数式で答えを出してくれます。

あるクライアントでは、天候データと商品売上をかけ合わせて、「気温が28度を超えると飲料の売上が1.3倍になる」というモデルを構築。

在庫配置を最適化することで、機会損失が大幅に減ったりします。

活用場面:

売上・利益・来店数など、将来の数値を予測したいとき

広告効果や施策のインパクトを見積もりたいとき

このデータセットを使って目的変数Yを説明変数Xで回帰分析してください。

結果の回帰式と決定係数を教えてください。

クラスター分析は、似たような行動や属性を持つ人たちを“自動でグループ分け”してくれる手法です。

例えば、ECサイトの購買履歴から「価格重視型」「新商品好き」「まとめ買い派」などに分類し、セグメント別にアプローチできます。

私の経験では、動画視聴データをもとに「途中で離脱するユーザー群」と「最後まで視聴するユーザー群」に分けたことで、LPの構成をセグメント別に最適化し、CVRが約1.4倍に伸びた例がありました。

活用場面:

メルマガや広告を顧客ごとに最適化したいとき

ペルソナ設計やリピート施策に活用したいとき

この顧客データをクラスタリングして、最適なクラスタ数と各クラスタの特徴を説明してください。

相関分析では、2つの変数の関係性を数値化します。

「広告表示回数が増えるとクリック率も上がる?」「客単価とレビュー数は関係ある?」といった問いに、相関係数(−1〜+1)で答えを出します。

実際に私は、ヒートマップとCVデータを組み合わせて相関分析したところ、「ファーストビューに視線が集中しすぎるほど、CV率は下がる」という逆相関が判明し、デザイン修正で直帰率が改善しました。

活用場面:

KPI間の因果関係を把握してボトルネックを見つけたいとき

A/Bテストや施策の妥当性をデータで検証したいとき

変数Aと変数Bの相関係数を計算し、その結果を解釈してください。

時系列分析は、時間の経過によって変化するデータを扱う分析手法です。

売上やアクセス、在庫や気温など、時間とともに変化する指標を使って、今後の動きを予測します。

たとえば、ある教育事業者のサイトではアクセス数の時系列分析を実施し、「年度末の2月〜3月に急増する」というトレンドを特定。事前に広告費を集中投下することで、CPAを30%圧縮できました。

活用場面:

売上予測・アクセス数予測など未来を読みたいとき

シーズナリティやトレンドに合わせた戦略を立てたいとき

この売上データの時系列分析を行い、今後3ヶ月の予測値を提示してください。

統計分析は、すべてのデータ分析の基礎となる手法です。

「平均」「中央値」「標準偏差」「正規分布」などの基本的な数値を使って、データ全体の傾向やばらつきを捉えます。

特に重要なのが「異常値」や「ばらつき」を見つけること。

例えば、あるフォームの離脱率を統計的に見ることで、1項目の離脱率だけが突出して高いことがわかり、質問内容を見直すきっかけになりました。

活用場面:

データ分析の前に全体像をつかむとき

統計的に意味のある差があるか検定したいとき(t検定など)

2つのグループの平均値に有意差があるかt検定を実施し、p値と結論を示してください。

パターン抽出は、顧客の行動や売上データの中から「繰り返し現れる傾向や流れ」を見つけ出す手法です。

マーケティングで言えば、典型的な購入フローや離脱ルートなどが可視化されます。

たとえば、店舗アプリの利用データから「初回来店から15日以内に2回目来店する人は、年間10回以上通う傾向がある」と分かれば、その期間に集中してクーポンを出すことでLTVが向上する施策に繋がります。

活用場面:

購買行動やリピート率の“裏にある流れ”を可視化したいとき

離脱ポイントの把握や施策タイミングの最適化に

この購買履歴データから顕著なパターンやトレンドを抽出し、説明してください。

意思決定支援とは、分析結果をもとに「次にどう動くか」をAIが提示してくれる段階です。

「売上アップを狙うならA案が有力だが、B案なら在庫リスクが少ない」といったように、複数の選択肢とそのメリット・デメリットをAIが整理してくれます。

あるBtoB企業では、営業成約率とヒアリング項目の関連性をAIが解析し、「成約率が高い商談では“予算質問のタイミング”が早い」という示唆が得られ、営業マニュアルを刷新した結果、成約率が20%アップしました。

活用場面:

経営判断や戦略立案で複数案を比較検討したいとき

現場にとって「意思決定の根拠」が必要なとき

この分析結果をもとに、最適な意思決定案を3つ提案し、それぞれのメリット・デメリットを説明してください。

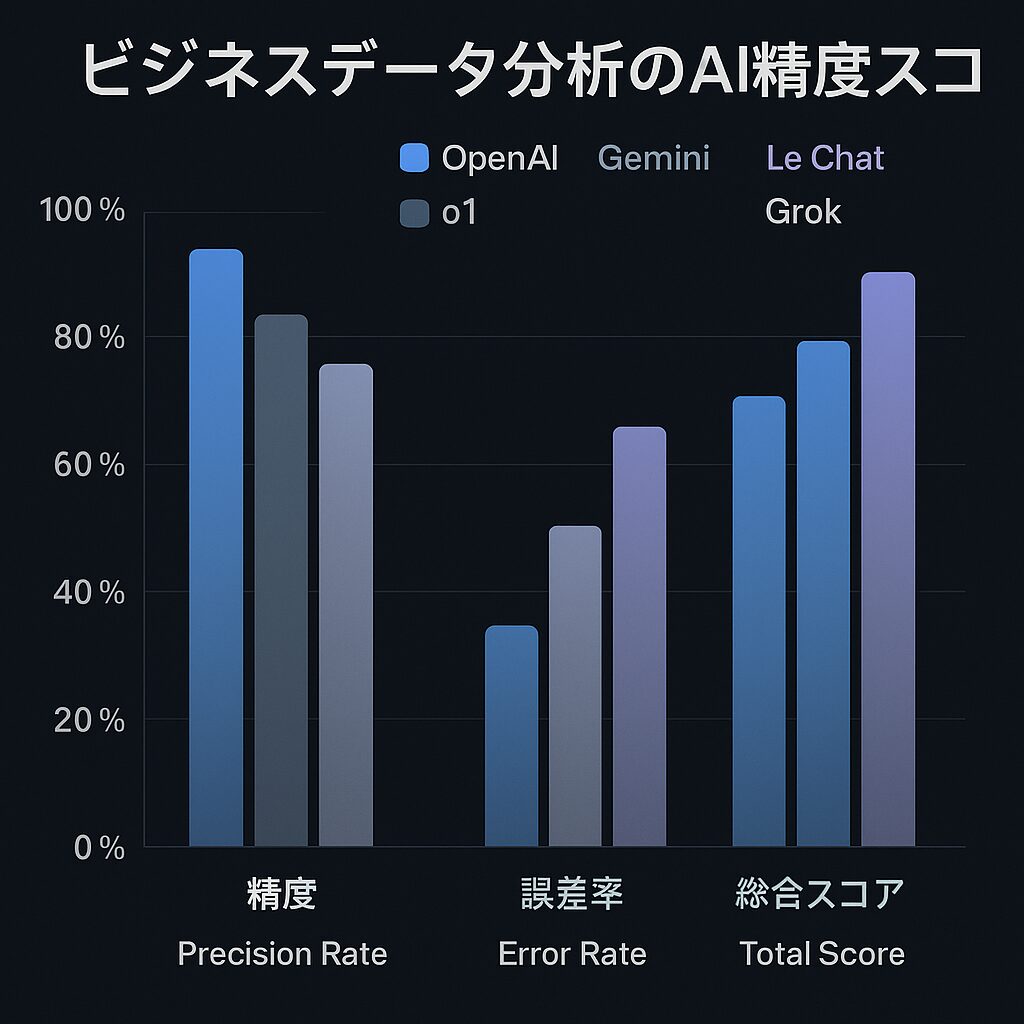

AI分析の手法は理解できても、「実際どれくらい正確なの?」というのが気になりますよね。

そこで今回は、私自身が行ったモデル比較の結果をもとに、“分析精度の違い”を率直にお伝えします。

OpenAIのo1モデルを使った線形回帰分析では、売上予測の正答率が高く、単純な因果関係を見つけるにはかなり安定していました。

一方で、Google GeminiやClaudeでは、回帰式の選択が不適切なケースがあり、「ロジックは正しくても、現実には当てはまらない」分析結果が出ることも。

顧客データをクラスタリングした結果、XGBoostでは綺麗に分かれたのに対し、Geminiではクラスタ数の選定がブレやすく、「なんとなく分けただけ」に見えるケースもありました。

意外なことに、相関係数やt検定などの統計処理は、GPT-4のようなLLMよりも、専門特化ツール(例:Originality.ai)の方が精度が高いという結果に。

たとえば、Originality.aiでは72.3%の正答率、GPT-4では64.9%。

「数式が合っているか」「有意差の解釈が妥当か」で明確な差がありました。

分析は“当たってナンボ”の世界。だからこそ「精度比較」こそが、AI分析の信頼性を担保する基礎になると私は考えています。

「AI分析って結局、難しそう」

「結局コストがかかるだけで意味ないんじゃないの?」

導入を検討している中小企業の方から、こうした声をよく聞きます。

ですが、実際に現場を支援してきた立場から言えば、“誤解さえ解ければ”AIは圧倒的な味方になります。

ここでは、よくある3つの誤解と、導入前に確認しておくべきポイントをまとめました。

確かに以前のAIツールは、エンジニアでないと扱えないものが多かったです。

でも今は、ノーコード型やチャット式ツールが登場しており、専門知識がなくても操作できる時代です。

たとえば、ChatGPTに「売上予測して」と入力するだけで、

相関分析〜回帰式の提示までやってくれるケースもあります。

✅導入前の確認:→ UIが直感的か?社内で誰が使うか?を想定してツール選定を。

AI分析=完璧な答えが出る、と思っていませんか?

実際には、「どういうデータを入れるか」「どの視点で使うか」で精度も結果も変わります。

人間が“問いの質”を高めない限り、AIも的外れな答えを出すことになります。

✅導入前の確認:→ ゴール設定が明確か?分析を何に使いたいかをチームで共有しましょう。

「うちはビッグデータなんてないから…」という声も多いです。

でも、AIは何百万件のデータがなくても使えます。

たとえば月間100件の問い合わせ履歴でも、傾向分析・カテゴリ分け・時系列トレンドを出すことは可能です。

むしろ、“限られたデータで成果を出す”ための手段がAIとも言えます。

✅導入前の確認:→ 既存のExcelやレポートデータを活用する発想に切り替えると可能性が広がります。

AI導入でつまずくのは、“知識”よりも“思い込み”です。

先入観を外すだけで、あなたの会社にもAIは十分に使える武器になります。

ここまで、AIによるビジネスデータ分析について、手法の種類から導入ステップ、現場のリアルな声まで詳しくお伝えしてきました。

繰り返しになりますが、AI分析は「特別な企業のもの」ではありません。

中小企業でも、いやむしろ中小企業こそ、“少ないリソースで最大の成果”を出すための切り札になります。

私自身、クライアントのWEBマーケ改善にAIを活用し、

「何を変えれば成果につながるのか」が“見える化”された瞬間を何度も体験してきました。

一歩踏み出すだけで、“感覚頼みの経営”から“根拠ある判断”への転換が始まります。

あなたもまずは、小さなデータで小さく試すところから始めてみませんか?

そこから、ビジネスの未来が確実に変わっていきます。