- 2025年4月24日

SNSにAIを使うとどう変わる?初心者でもできるかんたん運用法

SNSの投稿って、正直、時間も手間もかかりすぎて疲れませんか?「ネタが浮かばない」「いいねが増えない」「投稿しても誰も見……

「顧問契約を増やしたい。でも営業が苦手で、何から手をつけていいか分からない。」

士業を始めて3年目。ある程度の単発案件はこなせるようになってきた。でも毎月の売上は波があり、安定感には程遠い。

SNSやブログを見れば、同業者の「○件獲得しました!」という投稿が流れてくる。

正直、焦る。

「結局、人脈がないとダメなのかな…」

「営業とか、正直やりたくないんだよな…」

「自分の強みって、そもそも何?」

これ、私が昔クライアントに言われたリアルな声です。

そして、実際にその方は「ある変化」を加えることで、月3件の顧問契約を自動で取れる導線を作りました。しかも営業ほぼゼロで。

ポイントは、“無理に売らない”仕組みを先につくること。

そのために必要なのが、「信頼の導線」と「今すぐ申し込みたくなるオファー」の2つです。

この記事では、士業が営業せずに顧問契約を増やしていくためのステップを、実体験ベースで具体的にお伝えしていきます。

数字やテンプレじゃない、“現場のリアル”を知りたい方は、ぜひ読み進めてください。

私がこれまで支援してきた士業の方々が、口を揃えて言うのがこうです。

「単発案件だと、精神的にも売上的にもキツい。」

確かに、スポット案件は一回きりで終わることが多く、次の仕事が決まるまでの“空白期間”が怖い。

しかも単発だと値段交渉されやすいし、顧客との信頼関係も築きづらい。

その点、顧問契約には3つの大きなメリットがあります。

士業の世界って、どうしても売上が波になりやすいですよね。

1ヶ月バタバタ働いても、次の月はガクッと依頼が減る。

そのたびに「来月どうしよう…」って不安になるの、すごく分かります。

でも、顧問契約があると話は変わってきます。

たとえば月5万円の顧問契約を3社持っていれば、それだけで毎月15万円が“自動的に”入ってくるわけです。

この“安定収入”があるだけで、精神的にかなりラクになります。

「最低限ここまではある」という前提で動けるから、攻めの営業や自己投資にも余裕が出る。

事業計画も立てやすくなりますし、焦って安売りするリスクも減る。

安定って、何よりの武器なんですよね。

スポット業務って、どうしても「やって終わり」で終わりがちです。

もちろん必要とされて依頼されるのはありがたいけれど、

本音を言えば「もっと長期的にサポートしたい」と思ってる方も多いはず。

顧問契約の場合、クライアントと継続的に関わるからこそ、相手の“変化”に合わせた支援ができるようになります。

たとえば、

・事業が拡大したタイミングで新しい制度の導入を提案したり

・トラブルが起きる前に“予防策”を設計したり

・経営の悩みにも耳を傾けられるようになったり

関係性が深くなるほど、こちらの専門性も発揮しやすくなるし、

何より「あなたじゃないと困る」と言ってもらえる確率がグッと上がります。

これは意外と盲点なんですが、

単発よりも顧問契約のほうが、高単価につながりやすいんです。

理由はシンプル。

顧問という立場になると、単なる「作業代行」ではなく「伴走者」として認識されるから。

たとえば、単発だと3万円で終わってしまう案件が、顧問契約で継続的なサポートになると、月5万〜7万円でも納得してもらえるケースが増えます。

実際、私がサポートしたクライアントでは、初回の無料相談→1ヶ月スポット対応→翌月から月7万円の顧問契約に切り替え、という流れで契約継続率90%以上を維持しています。

大事なのは、「信頼関係」と「期待値の設計」。

ここが整えば、値下げせずとも、むしろ単価は上がっていきます。

一方で、「うまく提案できない」「断られたら怖い」という理由で、なかなか顧問契約の話を出せずにいる方も多いんですよね。

でも安心してください。

このあとお話しする導線や仕組みを整えていけば、“お願い営業”をせずに顧問契約は増やせます。

「顧問料って、いくらが妥当なんだろう?」

これは士業の方なら誰しも一度は悩むポイントです。

高すぎると断られるし、安くしすぎても自分がしんどくなる。

だからこそ、他の士業の相場感や市場動向を知っておくことが重要なんです。

| 士業種別 | 平均月額顧問料 | 備考 |

| 弁護士 | 3万〜5万円 | 大企業向けは15万円以上も |

| 税理士 | 2万〜4.5万円 | 売上や訪問頻度で変動 |

| 社労士 | 2万〜7万円 | 従業員数で増減(50名規模で月7〜8万) |

| コンサル | 10万〜50万円 | 上場企業向けや高付加価値サービス含む |

たとえば、社労士の場合は、従業員10人未満の企業で月3万円前後、50人規模で月7〜8万円になるケースもあります。

また、「平均単価7万円以上」でも契約が取れている士業は確実に存在します。

共通しているのは、単なる業務代行ではなく、「経営のパートナー」として信頼されている点です。

一般的に、顧問契約の成約率(=受任率)は30〜50%前後が平均とされています。

ただし、うまく“信頼導線”を組めている事務所は、60〜70%まで引き上げているケースも。

この差を生むのが以下のような要素です:

これらをしっかり意識するだけで、見込み客の温度感がグッと上がります。

最後に、業界の潮流にも少し触れておきます。

こうした流れのなかで、小規模士業が生き残るには、「価格」ではなく「信頼」と「専門性」で選ばれる存在になることが必要です。

このパートでは、

「顧問契約ってどれくらいの金額が相場なの?」

「ウチの価格設定ってズレてないかな…?」

そんなモヤモヤを少しでも晴らせたら嬉しいです。

「よし、顧問契約を取りにいこう!」

そう意気込んで営業を始めたものの、空回りしてしまう…。

こんな経験、ありませんか?

実はこれ、珍しいことではありません。

むしろ多くの士業が、同じ“つまずきポイント”にはまってしまっているんです。

ここでは、私が実際に見てきた「失敗あるある」をいくつかご紹介します。

1つでも心当たりがあれば、すぐに見直す価値があります。

一番多いのがこれ。

知り合いに声をかけたり、名刺交換した相手にダイレクトに売り込みをしたり…。

たしかに最初は勢いで何とかなることもあります。

でも、それって**“人脈の体力勝負”**なんですよね。

長くは続かないし、気持ち的にも疲弊します。

結果、「お願いしてやっと取れた契約」に振り回されてしまう…。

顧問契約がなかなか決まらないと、つい値下げしたくなる気持ち、分かります。

でも、安くしても「いいクライアント」が来るわけではありません。

むしろ、価格だけで判断する相手ほど、トラブルになりやすい。

自分の価値を下げてまで契約を取りに行くと、

後々「なんであんな金額で引き受けちゃったんだろう…」って後悔します。

意外と多いのが、「提案」ではなく「説明」で終わってしまうケース。

たとえば、

・サービス内容を淡々と話すだけ

・顧問のメリットを一般論で伝えるだけ

・料金表をポンと渡すだけ

それって、“自分の話”しかしてないんですよね。

顧客からすると、「で、私にとって何がいいの?」と疑問が残ります。

これらの失敗に共通しているのは、

“相手の視点”が抜け落ちていることなんです。

営業がうまくいっている士業ほど、

「売り込み」ではなく「相手の課題に共感して、一緒に解決策を考える」姿勢を徹底しています。

このあとのパートでは、実際に顧問契約を増やしている士業が使っている“導線設計”や“信頼のつくり方”を、具体的に解説していきますね。

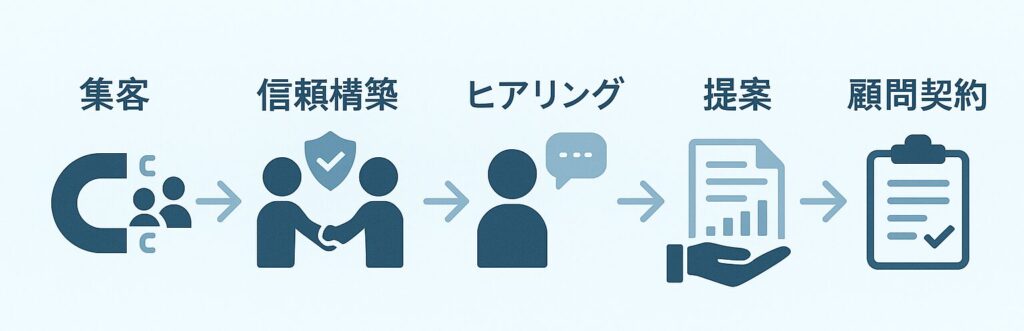

営業が苦手な士業が、お願い営業をせずに顧問契約を取るには──

「信頼される仕組み」=“信頼導線”を先に作ることが何より大切です。

この導線ができていれば、

相手から「この人にお願いしたい」と思ってもらえる状態が自然と生まれます。

逆に、ここが曖昧なまま売り込みをしても、反応は鈍いまま。

では、“信頼導線”って具体的にどう組めばいいのか?

大きく3ステップに分けて解説します。

いきなり売ろうとしても、相手はそもそもあなたのことを知らない。

だから最初のステップは、「認知のきっかけ」を仕込むことです。

この段階では、売り込みよりも**「役立つ人だ」と思わせる発信**が鍵になります。

次に必要なのは、「この人なら安心して相談できそう」と思ってもらうこと。

たとえば、

ここで大事なのは、“一方的なアピール”ではなく、

相手の不安や課題に共感しながら寄り添うこと。

信頼って、派手な成果より「分かってくれてる感」で動きます。

信頼は積み上がった。でも申込ボタンがなければ動けません。

だから最後に、“今すぐ行動できる”導線を用意しておきます。

重要なのは、迷わせないこと。

「どうやって申し込めばいいか分からない」は、それだけで機会損失です。

この「認知 → 信頼 → 行動」の3ステップ。

実際に成果を出している士業は、ほぼ例外なくこの導線を整えています。

営業が苦手でも、仕組みで勝てる。

その土台が“信頼導線”なんです。

ここ数年で「営業せずに顧問契約を取る士業」が増えている理由──

それは、オンラインの力を“導線として”使っているからです。

単なる情報発信ではなく、

「認知→信頼→行動」までを1つの流れとして設計しているんですね。

ここでは、実際によく使われている3つのチャネルに分けてご紹介します。

士業にとってブログは、**「いつでも営業してくれる営業マン」**のようなもの。

実名・実体験ベースで

「◯◯な時に役立つ社労士の選び方」

「解雇トラブルを防ぐ5つの就業規則ポイント」

のように、検索意図に刺さる記事を書くことで、

この3拍子を同時に満たせます。

実際、あるクライアントは「ブログ経由→無料相談→月5万契約」が安定して月2件ペースで取れています。

SNSは、「この人、信頼できそうだな」と**“人柄ごと伝える”**ツールです。

特にX(旧Twitter)は、以下のような使い方がハマりやすい:

実績でいうと、私が支援している事務所がXを使って

10日間で3件(1件あたり30万円)の契約を獲得しています。

ここでも重要なのは、「いいね」ではなく**“信頼”の蓄積**。

広告は、「今すぐ何とかしたい」と思っているホットな見込み客にダイレクトに届きます。

Google広告(士業×地域名など)や、

Instagram広告(悩みをビジュアルで刺激)などは、

効果が出るまでが早く、導線の検証にも使えるのが魅力。

広告→無料オファー→個別相談

という流れで、ROAS(費用対効果)1000%以上を達成した事例もあります。

オンラインの導線は、一度仕組みにしてしまえば“半自動”で機能してくれます。

最初は手間でも、長い目で見るとこれほど心強い資産はありません。

「オンラインはちょっと苦手で…」という士業の方も、安心してください。

“信頼で契約が決まる業界”において、オフラインの導線は今でも超強力です。

特に小規模事務所や地域密着型の士業にとっては、リアルな接点の方が反応率が高いことも珍しくありません。

実は一番強い導線が、今いる既存顧客からの紹介です。

紹介される時点で「この人は信頼できる」というフィルターを通っているため、

・初回の面談がスムーズ

・単価や内容にあまり揉めない

・契約までが早い

という傾向があります。

もし今まで紹介が起きていないなら、

「紹介してもらえる仕組み」を意識して設計する必要があります。

たとえば、

こうしたちょっとした仕掛けが、紹介の起点になります。

とくに地域で活動している士業にとって、セミナーや商工会は「認知」と「信頼」が同時に得られる場。

こんな形のセミナーが効果的です:

セミナー後に資料請求や無料相談につなげることで、

“営業せずに”信頼関係をスタートさせることができます。

また、商工会や異業種交流会に定期的に顔を出しておくだけでも、

「身近で頼れる士業」としての印象がじわじわと積み上がります。

チラシやミニパンフレット、地域紙への広告掲載も、

意外と「まだ見ぬニーズ層」に刺さることがあります。

特に高年齢層の経営者など、ネットよりも紙で安心感を持つ層には、

・郵送DM

・看板広告

・エリア指定チラシ

などが効果を発揮します。

オフライン=時代遅れではありません。

むしろ、「顔が見える」ことが求められる士業だからこそ、

リアルの接点は“最強の導線”になり得るんです。

ブログもSNSも広告も、導線を整えて情報を発信している。

でも、思ったより相談が来ない。

そんなときは、「オファー設計」がボトルネックになっている可能性があります。

導線があっても、最後の“決め手”が弱ければ、申込みには至りません。

ここでは、“今すぐ相談したい”と思わせるオファーの作り方をお伝えします。

士業の場合、商品のように目に見えるモノがない分、相談者の背中を押す仕掛けが必要です。

その鍵は、「今動いた方が得だ」と感じさせること。

たとえば、

など、“限定性”や“特典感”を持たせると、一気に反応が上がります。

オファーは作っても、動いてもらえない場合、“申し込みまでが面倒くさい”ことが原因かもしれません。

✅ NG例:

✅ OK例:

特に士業の場合、堅すぎる印象があるので、

“今すぐ相談してもいい雰囲気”を作るだけでも反応率が変わります。

ここが盲点になりがちなんですが、反応率が高い士業の方ほど、オファーコンテンツを**“選別ツール”として使っています。**

つまり、「なんとなく気になってる人」ではなく「今すぐ困っている人」だけが反応する内容にしている、ということ。

例としては、

こういった“危機意識”に触れるコンテンツは、

今すぐ動くべき人の目に留まりやすく、高い確率で相談に直結します。

「売らずに売る」の極意は、“今すぐ客”にだけ刺さるオファーをつくること。

それが、時間も精神力も削らずに顧問契約を獲得する一番の近道なんです。

顧問契約を提案する際に、成約率を大きく左右するのが「ヒアリング力」と「提案の出し方」です。

特に士業の場合、信頼ベースの契約が多いため、ここを磨くと受任率は一気に伸びます。

実際、多くの士業が「説明してるのに契約につながらない」と悩んでいます。

でも、よく見ると“説明”はしていても、“提案”にはなっていないケースがほとんど。

相手の課題を引き出さず、自分のサービス内容ばかり伝えても、響かないんですよね。

だからこそ、ヒアリングと提案を「戦略的に組み立てる」必要があります。

ここでは、ヒアリング〜提案〜クロージングの流れを3ステップに分けて解説します。

最初から「課題は何ですか?」と切り込むのはNG。

相手はまだ警戒しています。

おすすめは、「最近どうですか?」から始めること。

ここで出てきた話題の中に、実は“本音の課題”が隠れています。

たとえば:

相手の“気になること”を丁寧に拾っていく姿勢が、信頼を生みます。

ヒアリング中に、相手がうまく言葉にできない部分を代弁してあげることが超重要。

たとえば

「つまり“従業員が増えてきたことで、人の管理が追いついてない”ってことですよね?」

と要約すると、相手は「この人、分かってくれてる」と一気に心を開いてくれます。

ここが提案の肝です。

やりがちなのが「毎月これをやります」「料金はこれです」の説明だけ。

でも、経営者が本当に知りたいのは**“顧問契約するとどう楽になるのか?”**

だから、こう伝えましょう。

「たとえば今後、採用を強化していくなら、社内体制を整える必要があります。

顧問契約なら、その流れを一緒に並走できるので、●●さんの負担も減りますし、組織づくりも加速できます」

未来像とメリットを“言葉と感情で描く”。これが成約率を高める一番の鍵です。

だからこそ、売り込まずとも「ぜひお願いしたい」と言われるようになります。

顧問契約は、単発業務とはまったく別モノです。

“関係性ビジネス”だからこそ、受任の仕組みを組んでおかないと、いつまでも「紹介頼み」「たまたま契約」に頼ることになります。

この記事で紹介した通り、顧問契約を増やすには:

この3点を意識するだけで、驚くほど反応も変わってきます。

私自身、クライアントの士業サポートをしていて感じるのは、

「売上に困っている人ほど、“入り口”と“導線”を作っていない」という共通点です。

広告も、SNSも、LPも、全部“導線”でつながって初めて機能します。

逆に言えば、

“仕組み”が整えば、たった1つの投稿やセミナーからでも、安定した顧問契約は取れるようになる。

その仕組み、あなたの事務所にも作れそうですか?

「なんとなく」から一歩抜け出したい方へ。

いま、自分の仕組みに何が足りないのか。

この記事をきっかけに、棚卸ししてみてはいかがでしょうか?