- 2025年5月25日

初心者必見|AI画像加工が無料で始められるおすすめツール完全ガイド

「え、これ本当に無料でできるの?」最初にAI画像加工ツールを使ったとき、正直そう思いました。もともと私はPhot……

「AIでロゴを作ってみたけど、なんかピンとこない…」

そんな風に感じたこと、ありませんか?

もちろん、私も最初はそうでした。

プロンプトをいくつ試しても、どこか安っぽかったり、イメージとズレたり。

「AIってもっとすごいと思ってたのに…」ってがっかりすること、正直何度もありました。

でも、あるときちょっとした工夫を加えるだけで、

「あ、これ、もう使えるじゃん!」っていうレベルのロゴができたんです。

しかも、それをホームページやピンタレスト、スプレッドシートに展開していくうちに、

組織全体で「このロゴ、いいね」と言われるようになった。

結果的に、ロゴひとつで**“ブランドとしての意識”まで高まった**んです。

実はAIロゴ作成って、「選び方」と「伝え方」さえ押さえれば、

デザイン経験ゼロの人でもプロっぽい仕上がりに近づけるツールなんです。

しかも無料で、スマホでもできる。

このあとご紹介するのは、

そんな私の体験とあわせて整理した「AIロゴで失敗しないためのステップ」。

実際に案件として3つ受けた経験や、効果的だったプロンプトの実例も交えてお話します。

「そろそろ本気でロゴ作りたい」って思っているあなたにとって、

この記事が「納得の1枚」を作るきっかけになれば嬉しいです。

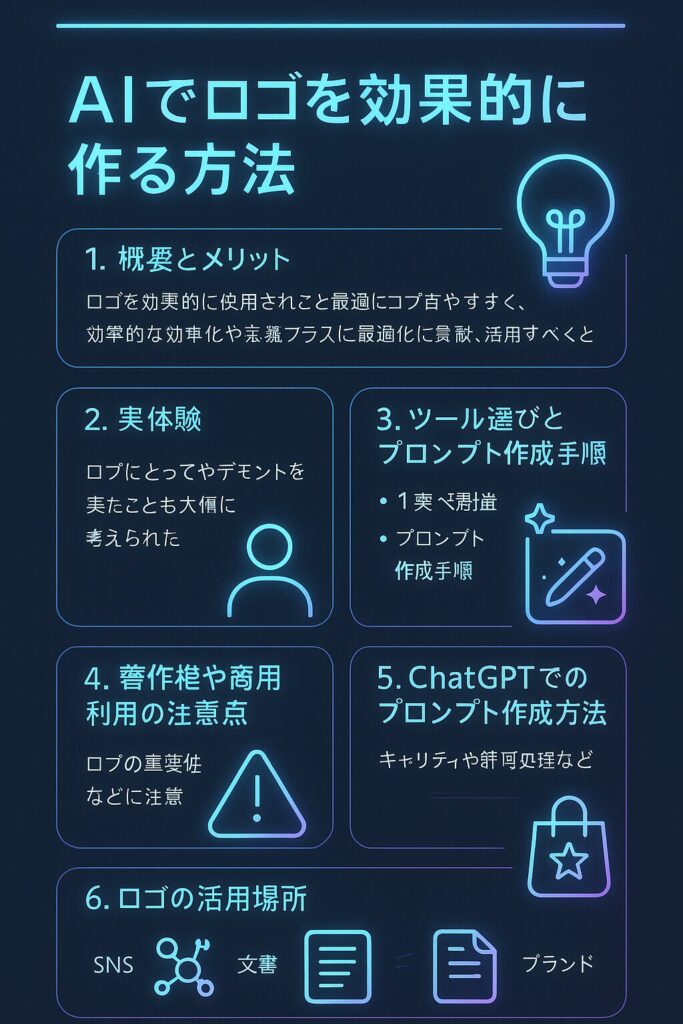

AIでロゴを作る。

数年前までは考えられなかったことが、いまでは副業やスモールビジネスの定番になっています。

理由はシンプル。

コストを抑えて、短時間で、誰でも“それっぽい”ロゴが手に入るからです。

私自身、副業を始める知人から「ロゴだけなんとかならない?」と頼まれることが増えてきました。

もちろんデザイナーではないので、本職ほどのクオリティは出せません。

でも、AIを使えば「しっかり考えて作った感」のあるロゴは十分に作れます。

特にこんなニーズが高まってきています

つまり、「プロに頼むほどじゃないけど、ちゃんとしたロゴが欲しい」というニーズ。

これが、まさにAIロゴ作成がぴったりハマるところなんです。

AIの進化とともに、ツールの使いやすさや日本語対応も進んでいます。

今のタイミングでうまく使いこなせば、コスパもスピードも圧倒的に変わります。

AIでロゴを作る人って、実際どんな人たちなんでしょう?

感覚的に「増えてるな」と思っていましたが、調べてみるとかなり明確な傾向がありました。

中心になっているのは、以下のような層です。

実際、私が3件ロゴ案件を受けた中でも、「デザイナーに頼むのは高いけど、ダサいのも嫌」という相談がほとんどでした。

作ったロゴは、意外なほどいろんな場所に展開されています。

代表的な活用先はこちら👇

「とりあえず作って終わり」ではなく、

**“ロゴありきで世界観が整っていく”**という流れが生まれているんです。

特に「ChatGPTでプロンプト設計+DALL-EやCanvaで生成」というワークフローが、

副業層を中心に広く浸透してきています。

ロゴって、“見える顔”であり“印象の起点”でもあります。

だからこそ、「今っぽさ」と「使いやすさ」を両立できるAIロゴが伸びてるのは当然かもしれません。

AIロゴ作成のクオリティを左右するのが「どのツールを選ぶか」です。

私自身、いろいろ試しましたが、正直“合う・合わない”がかなりあると感じました。

ここでは、実際に使ってみて「これは使える」と思ったおすすめのツールを7つ厳選してご紹介します。

そ

れぞれの特徴や向いているタイプも含めて解説していきますね。

まず紹介したいのが、**ビジネス用ロゴの定番ツール「Looka」**です。

ブランド名や業種、カラーの好みを選ぶだけで、複数のロゴパターンを一括生成してくれるのが魅力。

「ちゃんとしたロゴをまとめて用意したい」という人には相性が良いですね。

次に紹介するのは、操作が簡単でサクサク作れる「LogoAI」。

カチッとした印象のロゴを短時間で作りたいときによく使いました。

文字ベースのロゴやスタイリッシュな印象がほしい人におすすめです。

デザイン初心者からプロまで幅広く使われている万能系ツール「Canva」。

AI機能を使ってロゴを生成したあと、自分で編集できる柔軟さが魅力です。

「AIのままじゃ物足りない。少し手を加えたい」という人にピッタリです。

他とは違う“ちょっと個性的なロゴ”を求めるなら、Brandmarkがおすすめです。

自動生成とは思えないほど、ユニークで洗練された案が出てくることもあります。

差別化を狙いたい方にハマるツールですね。

Adobeユーザーなら見逃せないのが、Adobe Expressのロゴ作成機能。

品質・テンプレ・編集の自由度、どれを取ってもさすがの完成度です。

ロゴからブランディング素材まで一括で仕上げたい人に向いています。

テキストから一枚絵を作る力が圧倒的なのが、OpenAIの「DALL-E」。

抽象的なテーマや世界観を視覚化したいときに、これ以上のツールはありません。

イラスト寄りのロゴや芸術的なスタイルを狙いたいときに向いています。

最後に紹介するのは、Google製の生成AI「ImageFX」。

プロンプトの意図を読み取る力が高く、初心者にも扱いやすいのが特徴です。

特に「日本語しか使えないけどそれっぽいロゴを作りたい」という方におすすめです。

それぞれのツールに強みがあるので、「どこまで自分で調整したいか?」「仕上がりに何を求めるか?」を基準に選んでみてください。

AIでロゴを作るとき、「思った通りの画像が出ない…」と感じたこと、ありませんか?

私も最初はそうでした。

なんとなく「シンプルでかっこいいロゴ」と入力しても、出てくるのはどこか既視感のあるデザインばかり。

でも、あるときプロンプトの中身をしっかり構成して伝えるだけで、結果がガラッと変わったんです。

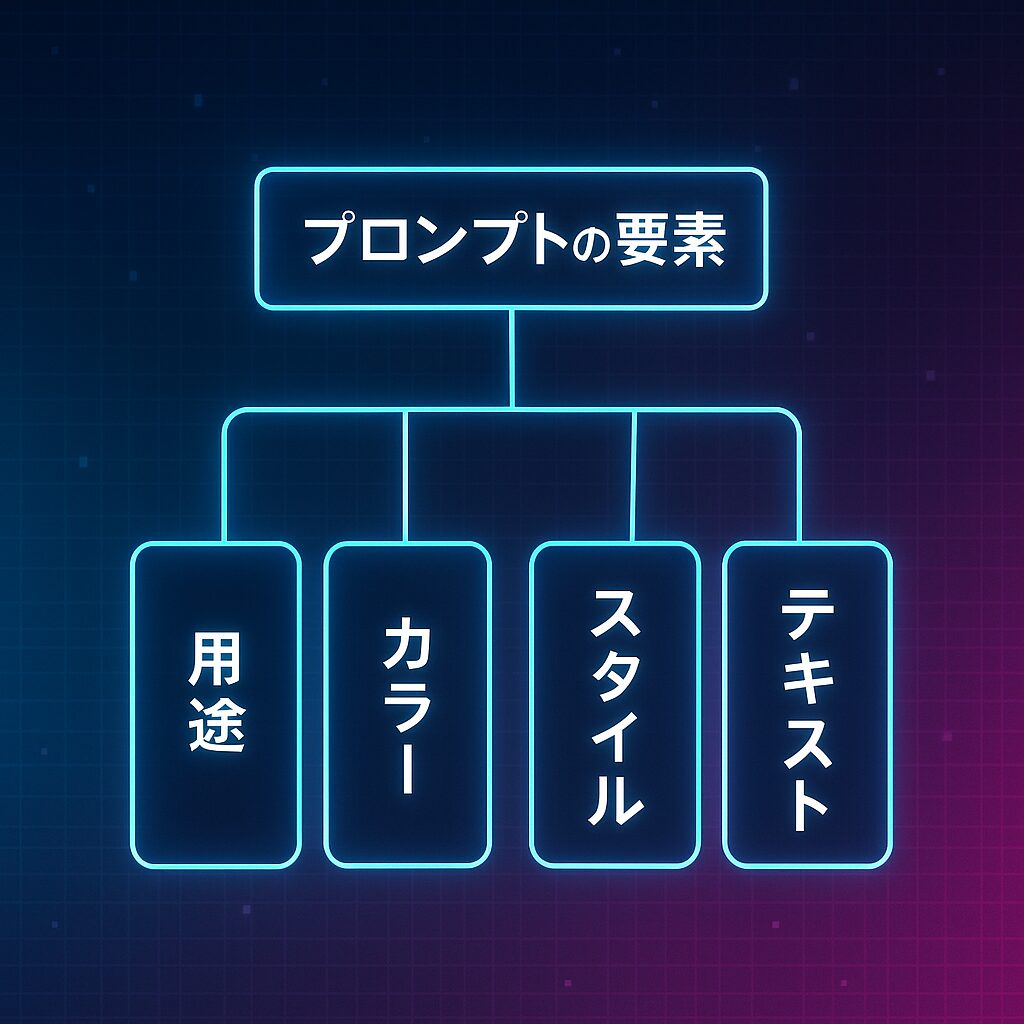

ポイントは以下の4つを意識することです。

AIは「どこで使うのか?」という目的が明確なほど、適切なデザインを提案しやすくなります。

なぜなら、コーポレート用のロゴとカフェのロゴでは求められる印象がまったく違うからです。

たとえば「ITスタートアップの企業ロゴ」と伝えるだけで、モダンで洗練されたトーンに寄ってくれます。

逆に「手作り雑貨ブランド」なら、あたたかみのある手書き風にするなど方向性が変わります。

用途がはっきりしていると、それだけでロゴに“意味”が生まれます。

AIにとって「デザインの好み」は、抽象的すぎると理解が難しい部分です。

だからこそ、色や形、モチーフなどを言葉で具体化して伝えることがカギになります。

たとえば「青と白を基調にして、円形のシンプルな構図に。中央には山のアイコンを入れてください。」といった具合です。

抽象ワードだけで済ませず、形容詞+構成要素+具体名で伝えると、グッと精度が上がります。

ロゴには「伝えたい印象」や「空気感」があります。

これを明確にすることで、AIが選ぶ配色やフォント、構成に大きな影響を与えます。

たとえば、「高級感のある」「親しみやすい」「未来感のある」などは、

配色にもレイアウトにも作用するので、ぜひ加えてみてください。

ここでブレると、どれだけ構成が整っていても“なぜか違う”仕上がりになります。

企業名やサービス名など、ロゴに必ず入れてほしい文字要素も明記しましょう。

また「文字はロゴの下部に」「イニシャルだけ中央に」など配置の希望もあるとベターです。

この一文があるかないかで、「画像としてかっこいいけど使えない」という悲劇を回避できます。

これらの要素を組み合わせるとこんな感じのプロンプトになります。

青と白を基調とした、シンプルでモダンなIT企業のロゴ。中央に山のアイコンを配置し、下部に「AlpineTech」という会社名をスタイリッシュなサンセリフ体で記載してください。

こうした具体性のあるプロンプトを使えば、AIロゴは単なる「自動生成」ではなく、

あなたのブランドの第一印象をつくる“武器”になります。

私が最初にAIでロゴを作ったのは、ある副業仲間のネットショップ用でした。

「お金かけたくないけど、それっぽいロゴが欲しい」という相談で、

ちょっとした暇つぶし感覚で引き受けたんです。

使ったのはDALL-EとImageFX。

プロンプトをいじりながら何パターンか作っていくと、

「これ、普通にホームページに使えるじゃん」っていう出来栄えのロゴができました。

最初は私も半信半疑だったんですよ。

「AIって、なんか薄っぺらいイメージしか出てこないでしょ?」って。

でも、ちょっと色やモチーフを変えて試してみたら、

ロゴとして十分通用するレベルに仕上がって驚きました。

その後、別の案件で会社のプロジェクトロゴとチーム用ロゴも作成。

作ったロゴは、社内スプレッドシートや資料、Zoom背景などにも展開しました。

これが意外と好評で、

「ロゴがあるだけで気持ちが引き締まる」とか「チーム感出ていいね」と言われるように。

つまり、ロゴひとつで組織の“意識レベル”まで変えられたわけです。

ただの画像じゃない。空気が変わるんです、ほんとに。

AIロゴ作成って、最初は「適当に入力してボタン押せば完成」みたいなイメージを持ちがちなんですよね。

でも実際は、ちょっとしたステップの踏み方で「納得できる仕上がり」になるかどうかが大きく変わります。

ここでは、私自身が何度も試して見つけた、再現性の高いステップ構成をご紹介します

まず大事なのは「何を優先するか」を決めて、それに合ったツールを選ぶこと。

たとえば…

実際に私は、社内資料用にはCanva、ブランディング強化にはDALL-Eを使い分けていました。

それだけで“用途と完成度のズレ”がぐっと減ります。

次にやるべきは、前のセクションで紹介した通り、具体的なプロンプト作成です。

ここが一番の“分かれ道”なので、絶対に省略しないでください。

用途/色/形/雰囲気/文字の要素まで含めると、

「こんな感じが欲しかった!」という仕上がりに近づきます。

AIが出してくれるロゴ案は、基本的に“複数”出てきます。

その中で「一発で完璧!」なものは、正直あまりありません。

むしろ「あと一歩で惜しい」ものがほとんど。

この段階では、「色はいいけどフォントが惜しい」など、

細かい視点で“使えるパーツ”を探すイメージでOKです。

この最後のひと手間が、プロっぽく見えるかどうかの差になります。

フォントの変更、色味の微調整、アイコンの位置調整など、CanvaやAdobe Expressを使えば比較的簡単です。

たとえば私の例では、DALL-Eで出た山のロゴに少し青みを足し、フォントだけ別で組み合わせたことで

「これ、完全にブランドっぽいね」と言ってもらえる完成度になりました。

ロゴができたら終わりではありません。

作ったロゴは、どんどん“見せて”ナンボです。

私は実際に、社内スプレッドシート、Zoom背景、ピンタレストのサムネイルなどに活用しました。

これだけでも「なんか、ちゃんとしてる感」が演出できます。

SNSやショップ、PDF資料にも展開すれば、統一感が生まれてブランディングにも効果的です。

この流れを一通りやっておけば、「AIロゴ=安っぽい」というイメージは一気に覆せるはずです。

AIで作ったロゴって、「そのまま使って大丈夫なの?」って心配になりますよね。

実際、私も最初の案件を受けたとき、この“著作権のグレーさ”に戸惑いました。

結論から言うと、ツールごとに利用規約が違うので、確認は必須です。

「無料で作れる=商用OK」とは限らないので要注意。

知らずに使って後からトラブルになるのは、避けたいですよね。

実体験ベースで言うと、以下のツールは比較的安心して使えました。

一方、DALL-EやImageFXなどの画像生成系は、“ロゴ専用”ではないため、

企業ロゴなど「絶対に権利トラブルを避けたい場面」では慎重に扱うのが無難です。

どのツールを使う場合でも、以下の点は必ず確認しておきましょう

「利用可能」って書いてあるだけで安心せず、“商用でも使えるのか”を明記しているかを見てください。

私は一度、Pro素材を誤って使ってしまい、後から修正依頼がきたことがあります。

その経験から、今はロゴに使う素材は“完全に自作 or ライセンス明記済み”だけに絞っています。

AIで作ったからこそ、人間側のリスク管理が必要になる。

これ、意外と見落とされがちなので要チェックです。

「AIロゴ、うまくいかない…」

実はこれ、“プロンプトが甘い”だけで、ツールの問題じゃないことが多いんです。

でも、毎回ちゃんと構成してプロンプトを書くのって、地味にめんどくさい。

そこでおすすめなのが、ChatGPTにプロンプトの設計自体をまるっと任せるという方法です。

私は今、ロゴだけじゃなく、Instagramの画像・Pinterestの投稿バナー・資料用グラフィックまで、

ほぼ全部のプロンプトをChatGPTに設計させています。

これがかなり使えるんです。

「IT企業のロゴを作りたい。青と白を基調に、モダンでシンプルな印象で、中央に山のモチーフ。下部に“AlpineTech”という会社名を記載。これをDALL-EやImageFX向けのプロンプトにしてください。」

この一文だけで、ChatGPTは「それっぽい」英語プロンプトを即座に生成してくれます。

たとえばこんな感じのものです。

A modern, minimalist logo for a tech company. The logo features a circular shape, a stylized mountain icon in blue and white, and the company name “AlpineTech” written in clean sans-serif font below the symbol.

ここまで具体的なら、DALL-EもImageFXも高精度で反応してくれます。

しかも、何パターンも作れるので「一発でイメージ通り」がグッと近づきます。

私はこの方法で、「構想ゼロ → ロゴ完成」まで30分以内で終わるようになりました。

ChatGPTは“プロンプト職人”として使うと本領を発揮します。

「考えるのが苦手なら、考えるところごと任せちゃえばいい」

これ、AI時代の賢いやり方だと思っています。

AIロゴに関して、相談を受けたりSNSで見かけたりする中で、多くの人が抱えている疑問や不安がいくつかあります。

ここでは、特によくある質問にしっかり答えておきます。

AIで作ったロゴって、他の人と被ったりしない?

「せっかく作ったのに、誰かと同じだったらどうしよう…」って不安になりますよね。

でも実際には、プロンプトの内容が具体的であればあるほど、被る可能性は限りなく低くなります。

むしろ、ぼんやりした指示(例:「かっこいいロゴ」「青色で」など)の方が、似たようなデザインになりやすいです。

オリジナリティを出すには、

このあたりを工夫するのがコツです。

日本語の文字もちゃんと使える?

ツールによりますが、CanvaやAdobe Expressなどは日本語にしっかり対応しています。

一方、DALL-EやImageFXなどの画像生成系は、フォントが英語圏寄りだったり、文字化けしたりするケースも。

私は「画像部分はDALL-Eで作って、文字はCanvaで合成する」というハイブリッドなやり方で仕上げています。

見た目もきれいだし、日本語フォントも選べるのでおすすめです。

無料で作ったロゴをそのまま使っても大丈夫?

これは【著作権と商用利用のパート】でも触れましたが、使うツールの規約によります。

「無料だから安心」ではなく、「**このツールは“商用利用可能”と明記されているか?」が大事です。

スマホだけでも作れる?

結論から言うと、スマホだけでも十分作れます。

特にCanvaやLookaなどのWeb系ツールは、スマホ版アプリでも快適に操作できます。

ただし、画像生成AI(DALL-EやImageFX)での細かいプロンプト入力はPCの方がやりやすいです。

完成後の調整や文字入れはスマホでもOKなので、まずは作ってみるのがおすすめです。

最終的に“使える”ロゴって、どんな状態?

✔ 背景が透明(PNG形式)

✔ 解像度が高い(最低でも1000px以上)

✔ 文字がつぶれず見やすい

✔ 商用利用OKな状態で保存してある

この4つを満たしていれば、名刺・資料・SNS・印刷物でも安心して使えます。

「AIでロゴなんて、どうせ安っぽいでしょ?」

そんな風に思っていた過去の自分に、今ならこう言えます。

ちゃんとやれば、“使えるロゴ”はAIで作れる。しかも無料で、短時間で。

この記事で紹介したように、

この4つを押さえておけば、たとえデザイン経験ゼロでも、プロ顔負けのロゴを手に入れることができます。

私自身、趣味レベルの案件から始めて、

「これ、ちゃんと使えるね」と言ってもらえるレベルにまでなれました。

ロゴがあるだけで、

資料に“らしさ”が出たり、チームにまとまりが出たり、

「なんか、ちゃんとしてる感」が出るんですよ。

これって、ちょっとした魔法だなと思っています。

だから、もう悩むより“1枚作ってみる”のが正解です。

プロンプトはChatGPTに任せてもいいし、Canvaで調整すれば見栄えも十分。

あなただけのロゴ、まずは1枚、作ってみませんか?